Тайна исповеди в военно-полевых условиях или три кучки кошачьего кала

дата публикации:06.09.2023

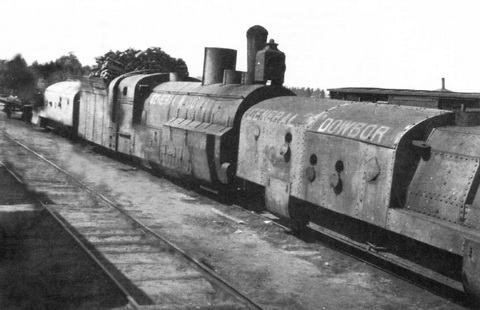

«Генерал Довбор» ремонтировался, раскорячившись первым броневагоном на соседний путь, в его железных потрохах копалась перемазанная тавотом поездная бригада. Вокруг не наблюдалось никакого движения и единственным человеком из всей команды, проявлявшим хоть какую-нибудь деятельность, оказался осторожный Бенедикт Крысик.

Его активность была странна по той причине, что боязливый духовный инспектор в местах остановок обычно не появлялся, отсиживаясь за броней. Своих прихожан он предпочитал наблюдать сквозь открытые жалюзи люков. Святому отцу казалось, что из окон в него целили винтовки, а на пустынных полустанках прятались пулеметы. Все эти орудия убийства поджидали пугливого отца Бенедикта, который, заслышав первые признаки боя, закрывал глаза и уши, недвижимо лежа на койке. В тесном пространстве броневагона громко раздавались команды, гулкие разрывы и оглушительный треск пулеметов, перекрываемый захлебывающимся лаем легких пулеметов Шоша, никогда не отличавшихся надежностью. Это дрянное оружие совершенно заслуженно пользовалось дурной славой — разваливаясь при каждой сотне выстрелов. Вынуждая стрелков бормотать проклятия в горячке боя.

Бронепоезд плавно тек по визжащим рельсам или дергался как паралитик, назад-вперед, когда им пытался командовать сиятельный командир Тур-Ходецкий. А святой отец зажимал уши ладонями, тоскуя о своих курах. Слушая звонкие удары пуль о броню, он каждый раз давал обет по возвращении домой никуда больше не двигаться, даже если об этом попросит сам епископ.

Вот в Городе подслеповато щурившийся ксендз неожиданно вышел из вагона. Он появился на перроне в черном затертом пальто, котелке, с сиротским зонтиком подмышкой. И причиной этому невероятному явлению стала восторженная бабка Вахорова, прознавшая о появлении настоящего священнослужителя. Она прорвалась через заслоны скучающих часовых и припала к обедавшему Крысику, ухватив того за колоратку:

— Благословите, отец мой! — твердо произнесла гостья. Глаза ее сверкали в полутьме вагона. Пан Бенедикт тщетно пытался оторвать настырную старуху от шеи, глупо оправдываясь нахождением не при исполнении.

— Я тут проездом, дочь моя. Никто не свят, кроме Бога, — он воздел руку, ткнув в мокрый потолок броневагона.

— Ну как же, эт самое? — удивилась бабка, сжимая объятия. Лицо ее, расчерченное тенями, было настолько безумно, что задыхающийся пан Бенедикт представил себя миссионером, прибывшим к дикарям. У него даже мелькнула мысль позвать кого-нибудь на помощь, но она быстро потухла при взгляде на толстую фигуру с кокетливыми вишенками на шляпке.

— Проездом я, дочь моя. — беспомощно пискнул он. И подумал о том, что бабка могла удавить его, даже не поморщившись. Перед глазами пастыря плыли милые сердцу несушки и петушки. В них он искал спасение в самые опасные моменты жизни.

Препирательства длились еще пару минут, пока не кончилось все тем, что потрясенный напором святой отец не только дал благословление, но и клятвенно пообещал исповедать давно не исповедовавшуюся бабку. Та особенно на этом настаивала.

— Завтра, дочь моя, завтра. Исповедую тебя первую, — втайне надеясь, что завтра броневик все-таки уйдет. Но престарелая дочь оказалась непреклонна, и на робкое предложение исповедать ее тут же, в бронепоезде ответила категорическим отказом. Пыльные вишенки ее шляпки гневно покачивались. И уже через четверть часа они шли к Городскому костелу. Ошарашенный пан Крысик брел по улице, с удовольствием вдыхая свежий воздух. Несмотря на то, что вылазка за пределы броневика казалась святому отцу опасной, он находил ее приятной. При мысли о спертой, консервированной атмосфере «Генерала Довбора» ксендз морщился, размышляя о том, что все- таки нет худа без добра. Свежий воздух с каждым вдохом проникал в легкие, от чего голова кружилась. Вахорова, развлекавшая его во время похода всякими историями, топала рядом.

— Эт самое, тута полицейский участок был. Пана Вуху покойного, царствие ему небесное, Петлюра расстрелял, — пояснила толстая конвоирша. Бенедикт Крысик воздел глаза к небу и вздохнул.

— А что тут у вас с духовностью в Городе, дочь моя? — спросил он, вспомнив о своих обязанностях инспектора. Отчет в епархию до сих пор лежал в его бумагах девственно чистым.

— Так, когда Вейку забрали, так и не стало, — доложила грузно топающая бабка. По ее словам, выходило, что духовностью в Городе заведовал Вейка дурачок, ходивший по домам по большим праздникам и певший за копеечку. Чем неоднократно вызывал гнев жандармских и дворников, считавших, что тот перебивает их хлеб. Недавно его забрали то ли немцы, то ли красные, и с духовностью стало совсем плохо. Петь стало некому, а про праздники все забыли, занятые своими делами, главным из которых было выжить.

Ксендз наморщил лоб и припомнил отчеты некого католического агента, подписанные «Святое яблоко». Отчеты, особо ценимые епископатом, так как кроме обычных цифр включали в себя четкий анализ и прогнозы развития ситуации. Агент получал хорошие деньги. Вроде он и жил в Городе. Что-то там он писал о духовности и проценте католиков? Цифры пан Крысик не помнил. Показавшийся костел с открытыми дверьми отвлек его от размышлений.

Внутри храма была полная разруха. Почти все дерево исчезло, разворованное замерзающими жителями, и единственное, что странным образом сохранилось, был уделанный вороньим населением конфессионал и пара столбиков около алтаря. Сам пресбитериум пребывал на удивление чистым, казалось, что наглые птицы боялись на него гадить.

«Мементо киа пульвис ест», — подумал святой отец, разглядывая исповедальню, вид которой будил его детские воспоминания. Картинку из книги. На ней был изображен домик, поросший мхом. С отвращением откинув ветхий фиолетовый занавес пан Бенедикт проник в конфессионал и устроился на лавке, мучительно думая о том, что пальто теперь придется выкинуть.

«Помни, что ты прах», — мысленно повторил он, ежась от холода.

Щелкнула задвижка и в окошке с лохмами истлевшей ткани появилась довольная физиономия бабки Вахоровой,

— Ин номини Патрис ет Фили ет Спиритус Санкти, дочь моя. Как зовут тебя? О чем ты хотела мне рассказать?

Поскрипев половицами, бабка принялась рассказывать. Рассказывала она подробно, вываливая на голову печального священнослужителя гору невозможной чепухи, складированной обстоятельно по дням.

— В марте третьего дня соседка пекла хлеб, я ей плюнула в муку, за то, что она белье вешает специально чтобы мне досадить. Грешна я, святой отец. Гордыня у меня. Не хочу, чтобы она белье вешала, пусть на заднем дворе у себя сушит, нечего его напоказ выставлять, эт самое. Може, у меня такое же покрывало есть! Може же быть такое покрывало?

«Господи, помилуй!», — подумал удрученный пан Крысик, — «если она мне каждый день будет рассказывать, я, пожалуй, умру здесь от старости».

Ему представилась собственная мумия с зонтиком и котелком, покоящаяся в уделанной гнусными птицами исповедальне. Словно почуяв его неодобрение, те зашумели под сводами костела, эхо гулко отталкивалось от стен. На конфессионал бодро посыпался помет.

— Марта четвертого дня, святой отец… — гнусаво бубнила Вахорова, отчего складывалось впечатление, что она читает из какой-то книги. Ее голос катался по храму, затихая в притворе. Ксендз напряженно ожидал паузы, чтобы вставить слово.

— …на общую сумму один рубль десять копеек, как по протоколу. Бес тогда попутал, явился ко мне нечистый, святой отец и говорит, возьми! Возьми! — бабка сделала трагическую паузу, в которую тут же влез отчаявшийся пан Бенедикт.

— Повторяй про себя, дочь моя: Доминэ Езу Христэ, фили Дэи, мисэрэрэ мэи, пэккатрисис. Отпускаю тебе твои прегрешения, — нарушая чинопоследование быстро проговорил он, в надежде разделаться с престарелой дочерью. Эта хитрость оказалась бесполезной.

— Как же, эт самое, святой отец? — расстроилась та. — Я еще за апрель рассказать хочу. И за май тоже. Как жешь, эт самое? В апреле двадцать шестого дня приехал мой младшенький — Томашек. Привез две пепельницы бронзовые и кулончик золотой. Взяла я, отец мой. Взяла грех на душу. Кулончик тот краденый был, так я его на крупу обменяла, эт самое. У пани Бежинской, своей соседки. Она мне еще соли дала полфунта и курицы четверть.

— Курицы? Кохинхинки или виандотки? — оживился исповедник. — Лучшие мясные куры — это бентамки. Подтвержденный многими факт. Курица вообще предмет таинственный и духовный, дочь моя. Курица существо в высшей степени полезное. У курицы сакральное значение. Что мы имеем от курицы?

— Перья и навоз, — вставила бабка, пораженная обилием кур в речи святого отца.

— От курицы мы имеем состояние созерцания, — вздохнул пан Бенедикт. — Вот, предположим, взять петушка леггорна, он никогда не топчет курицу ночью. Никогда! И для него нужен особый насест. Яйценоскость у них хорошая, и что интересно, чем темнее курочка, тем больше она несет яиц! Смешно, правда? А яйцо, дочь моя, суть загадка. Микрокосм!

— Эт самое, — подтвердила бабка и засопела. Старая лавка, на которой она сидела скрипнула. Вороны прислушивались к таинству исповеди, прекратив свой обычный гвалт. Единственными посторонними шумами в храме были омерзительная капель и шлепки, производимые зловредными птицами. Сквозь решетчатые стены конфессионала проглядывали солнечные лучи, резавшие пространство костела.

— Яйцо — это средоточие, дочь моя, — продолжил объяснять ксендз. — Желток, как человек, белок — мирское и материальное, а скорлупа — вера. Все на самом деле просто: без веры нет ни желтка, ни белка. Ничего. Пустота! Еноно! Как говорят святые отцы: без веры человек пуст, а с верою полон. Вера — то, что человеку дадено в начале начал и закончится только с концом всего сущего. Пане смилуй дзе! Вот если взять, предположим Колумбово яйцо. Что в нем скрыто? А скрыто в нем, дочь моя…

Мудрый пан Бенедикт все говорил и говорил, яйцо у него выходило настолько сложным для понимания предметом, что темная бабка Вахорова, наконец, прервала его излияния, заявив о том, что вареными яйцами хорошо переводить печати. Сбитый с толку святой отец поинтересовался зачем это нужно.

— Как же, эт самое? — удивилась собеседница. — А если оно надо? Вон в Липско жил пан, так он так все это делал, что на удивление. Ни один околоточный отличить не мог. Даже в управлении — и то не могли. Всякими лупами смотрели, а на удивление — не отличить, вот как умел! Любой документ тебе сделать мог. Хоть справку, хоть паспорт. А хочешь, даже епископом мог сделать. По всей форме, даже с подписями духовными.

Ее собеседник потрясенно молчал, и это дало бабке возможность сообщить еще и те важные сведения, из которых следовало, что переводить печати необходимо горячим яйцом, иначе ничего не получится.

— Ошелушил яичко, эт самое… — пояснила она технологию, — и ну его по месту катать. Только надо осторожно, есче може шкоду наделать. Накриво жесли переставить, то никто тебе ни в жизсть не поверит. Ще заарестовать могут. А заарестуют, так в участок сведут как пить дать. То если у вас, краденый хабар сымут, святый пан, ежче и посадить могут. А то если судимость есть? Ой-ой, что будет! Так-то зовсим законопатят. Так что, при любом шухере, вы краденое сбрасывайте, не то заметут! Эт вам везет ще, что пана Вуху, десятника нашего Петлюра расстрелял.

«Господи помилуй!», — подумал отец Крысик, вслушиваясь в советы духовной дочери. — «Прости мои прегрешения!»

— Вот, эт самое, например, взять нашего голову пана Кулонского, — проговорила Вахорова, и сунула круглое лицо в решетчатое окошко конфессионала. Глянув в глаза исповедника, она заговорила тише, будто доверяя ему сокровенную тайну, — так он всегда, если подряды оформлял, так на документы печати яичком ставил. Прямо в канцелярии с паном Дуниковским, казначеем нашим. И жил на этом деле хорошо. На храм жертвовал, причащался своевременно.

Рассказав о городском голове, исповедуемая принялась вываливать на падре историю греха Вейки-дурачка, с которым вела дела перед войной. Оказалось, что собиратель конских яблок поставлял ей самых крупных и самых жирных котов, шедших затем на мыло. Многие обитатели Города с легкой руки Вейки лишились мяукающих питомцев. Бабка платила тому по три копейки твердой таксы за голову. А закончилось это мыльное предприятие оглушительным скандалом с прелатом из военного ординариата, большим любителем породистых кошек. Тот имел несчастье остановиться со питомцами в Городе. Пан Вуху, взявший на себя расследование мистического исчезновения, отдувался с самым серьезным видом.

— Очьец святы, тут треба пошукач улики. Преступник завсегда оставляет улики. Это его обязанность по инструкции головного жандармского управления. Стало быть — он оставляет улики, а мы, со своей стороны их находим и, что…?

— Цо?! — кипятился ограбленный прелат.

— Мы их, как говорится, находим и представляем! — пояснил жандарм. — Согласно пункту десятому инструкции. Вот где тут улики?

— Цо?!

— Улики, говорю, где у вас, святой пан? — раздельно, как глухому проговорил толстый десятник. И продолжил лекцию по криминалистике. — К вещным уликам, согласно инструкции относятся: записи, сделанные собственноручно злоумышленником, следы обуви, взлома замков и дверных петель, личные вещи, оставленные на месте произошедшего преступления. Там у нас все уже продумано за преступника. Он только замышляет, а мы уже начинаем действовать!

— Цо?! — взревел любитель кошек, — цо за глупство? Где мои кошки?

— Вот именно это мы и должны установить, пан, — примирительно прогудел пан Вуху. — Но на основании твердых улик. Твердая улика, святой отец, непреодолимое доказательство.

— Непреодолимое? — чуть тише уточнил священник. — Цо то есь?

— Улики, которые приведут к злочинцу, ваша святость. Нйеодпартий довод! Используемый, к слову, ведущими мировыми практиками расследований. Попередовой методики.

— Какие улики? Если я не знаю какие улики? — сдался собеседник и плачущим голосом продолжил. — Три кошки у меня было вчера вечером, пан десятник. Я вышел поужинать. Мои милые кошечки тут оставались. Мира, Кицуня и Оскар. Оскар победитель выставки в Варшаве, пан. Семь наград, понимаете? Семь! Комиссионно выданные! Все три тутай сидело. Когда я вернулся, их не было. В клетке пусто, извольте поглядеть.

Откинув кусок ткани, безутешный прелат продемонстрировал пустую дорожную переноску. Посмотрев в нее жандарм задумчиво сунул палец в миску с водой. Чахоточный зимний свет, проникая сквозь окна являл очевидное.

— Пусто, пан ксендз. И что мы наблюдаем, на примере этой улики? А видим мы полное отсутствие чего-либо.

— Яко земли до Творения, ниц нема, — прошелестел расстроенный собеседник. — Теперь вы понимаете, пан жандарм? Вечером они сидели, а сейчас их нет.

— Загадочно! — авторитетно подтвердил толстый десятник и обошел клетку по кругу, — в высшей степени загадочное происшествие, святой отец. Такое случается, знаете ли. Тут у нас третьего году у одного солидного пана все имущество пропало. Он его в заклад поставил кассе взаимопомощи. Так, никаких улик, представляете? Дом у него пропал, конюшня, мельница и угодья в три версты. Из кассы приезжали, что-то искали. Так и не нашли ничего. А все почему, пан ксендз?

— Почему? — глупо спросил прелат.

— Потому что не по инструкции и ненаучному подходу, — пояснил пан Вуху, — для начала надо было найти улик, а потом составить общую картину злодеяния. Треба пошукати каких улик, иначе наше расследование с места не двинется, понимаете? Может они вышли погулять? До свежего воздуху. Так, клеть мы вашу осмотрели. Есть у вас есче улики?

Предъявленные три кучки кошачьего кала, он обследовал с самым серьезным видом. Несколько наклонившись для лучшего обзора. Затем нахмурился в глубокой задумчивости.

— То нужно отправить на анализ, для установления причастности. Може это не ваши кошечки, святый пан, може это местные, как считаете? На вид сможете определить, не?

В ответ, его собеседник поднял очи в гору и забормотал слова молитвы. Анализа улик так и не провели, а расследование таинственного исчезновения не было доведено до конца. Единственными его результатами было то, что хитрый Вейка неделю прятался в Веселой горе, сам же десятник сочинил доклад в жандармское управление, в котором предлагал усилить внимание к уликам при расследовании исчезновения кошек и прочей домашней скотины. К нему он аккуратно приложил собранные образцы.

Закончив повествование, собеседница сменила тему беседы.

— Вы, эт самое, святой отец, если по приказу посланный, вы обращайтесь, уже больно вы хорошо грехи мои отпускаете. Прямо легко так-то! Мы вам такую справку соорудим, что вас ни в один поход больше не возьмут. Самую что ни на есть твердую. Еще пособие вам назначат, как инвалиду, — предложила бабка, и завозилась в темной кабинке, как наседка на яйцах, — я вот всем расскажу, какой вы умный. Соседке расскажу обязательно, пани Бежинской. Я сознательная, вижу сразу святого человека. Прямо чуяло сердце, вот вижу, как вы идете, и прямо благодатью от вас так и прет. И грусть вашу сразу почувствовала, я грусть сразу чую. Хотите, мыльца вам дам? Хорошее мыльце, помыться самое то с дороги.

Подумав про мыло, ксендз вздрогнул и что-то пролепетал, мучительно вспоминая формулу, отпускающую грехи. Все прошло наперекосяк. Городские грехи никак не хотели отпускаться. Повиснув тяжелым грузом на тихой душе отца Крысика. Ему хотелось поскорей закончить исповедь и отправится назад, под защиту брони «Генерала Довбора». Туда, где Город не смог бы его нагнать. На жесткую койку в вонючем отсеке.

Вместо этого он поежился и забормотал слова молитвы. Долг перед Господом придавал ему сил. Потрясенный исповедью вместо отпущения грехов святой отец читал «Верую»:

— Кредо ин унум Дэум, Патрем омнипотентэм факторам цели эт терре, визибилиум омниум эт инвизибилиум. Эт ин унум Доминум Йезум Христум, Филиум Жэи унигеитум, эт экс Патре натум… — сам Сатана плясал перед глазами пана Крысика, он закашлялся, а потом собрался и продолжил. — Кви проптер нос оминэс эт проптер нострам….

Бабка вслушивалась в его бурчание, чтобы не опоздать с финальным «Аминь».

Ленивое солнце ползало по храму, влезая лучами в слепящую пудру инея, который осыпался под вороньими лапами. Было холодно и изо рта ксендза вместе со словами молитвы выходил пар. Ему казалось, что в этом мерзком месте из него потихоньку вылетает душа.

— Отпускаю тебе твои прегрешения, дочь моя, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь, — произнес он и осенил бледное как блин лицо в окошке конфессионала крестным знамением. Ему показалось, что при этом с пальцев в бабку ударила небольшая молния.

— Аминь, — произнесла обрадованная Вахорова. Откинув грязный бархат, она выбралась из своей кабинки и ждала, пока святой отец наденет шляпу и найдет зонтик. Тот шарился в потемках, попадая пальцами в вороньи подарки, еле сдерживаясь, чтобы не чертыхнуться в святом доме. Зонтик закатился под лавку и все никак не попадал под руку. Собрав, наконец, все необходимое раскрасневшийся пан Крысик появился перед довольной бабкой, дав себе слово больше никого в Городе не исповедовать. Никогда! Приложившись к руке патера, Вахорова проводила его к «Генералу Довбору».

Они брели по улицам Города думая каждый о своем: ксендз размышлял о том, какого дурака он свалял, отправившись в поход бросив маленький домик с большим курятником. А бабка напряженно вспоминала во всех ли грехах она исповедалась и стоило ли рассказать о позолоченной дароносице, которую украла в костеле в начале декабря.

У открытого люка она невинно поинтересовалась у ксендза.

— Завтра на месте будете, святой отец? Никуда не уедете же? То плохо у нас последнее время со святостью. Святости вообще не стало, эт самое, зовсим. Грехом этим обросли, как бродяги грязью, не продохнуть чего-то. Не исповедовались давно все. С того времени, как оба ксендза наших утекли.

— Да-да, дочь моя. Буду здесь, если никуда не уеду, — рассеяно и неопределенно протянул пан Крысик и юркнул в смердящую безопасность бронепоезда. Сердце его забилось ровнее. Он подумал, что только что совершил самый богоугодный и героический поступок в своей жизни. Спас еще одну заблудшую душу и направил ее по правильному пути.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Книжный Бот

Книжный Бот Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ