Часть вторая I

Индокитай.

Французский Тонкин.

Близ устья Красной реки

— Если не секрет, мсье Ренар — почему вы отказались от водорода? Помнится, когда вы отстаивали свой проект перед господами из Военного Министерства, вы упоминали, что аэростату придётся действовать в районах, примыкающих к побережью Тонкинского залива с одной стороны, и ограниченного всхолмьями и невысокими горными хребтами с другой. В подобной местности нередки сильные и крайне изменчивые воздушные течения — а значит, способность аэростата управляться, а так же размер баллона будет иметь решающее значение, не так ли?

Двое мужчин беседовали они на краю поляны, над которой на высоте в десять футов колыхалось в воздухе в десятке футов над грунтом огромное веретено — несущий баллон управляемого аэростата, технической новинки, на которую военные Третьей Республики возлагали немалые надежды в борьбе с назойливыми, как москиты, и такими же неистребимыми аннамитскими партизанами. Дирижабль — специалисты предпочитали это наименование, лишь недавно вошедшее в оборот, привычному «аэростат» — был доставлен из Франции с последним транспортом, и сейчас его спешно приводили в рабочее состояние.

Создатель воздушного корабля и был одним из говоривших — среднего роста, плотный мужчина с простоватой круглой физиономией. Одет он был в гражданское платье — высокие шнурованные башмаки с жёсткими крагами, кожаная куртка, полотняные бриджи. Обязательный в этих краях тропический пробковый шлем с прикреплённой к нему вуалью от москитов, он держал в руках, заложив их за спину.

— Да, разумеется, мой капитан, кубический метр водорода способен поднять килограмм с четвертью полезной нагрузки, тогда как светильный газ — вдвое меньше, от четырёхсот до шестисот граммов. И это, конечно, сказывается на объёме несущего баллона и, как следствие — на эффекте парусности даже при самом слабом боковом ветре. Но с другой стороны — если заполнять баллон водородом, понадобится не менее шести тонн концентрированной серной кислоты и пяти — железных стружек. И это не считая громоздкого оборудования для получения газа, охлаждения и очистки от вредных примесей вроде мышьяковистого водорода! Вместе это составит четыре большие, два метра в диаметре и два с половиной в высоту, железные бочки, выложенные изнутри свинцом — и их пришлось бы доставлять по частям и собирать на месте! Кроме того, нужно не меньше полусотни сорокавёдерных железных бочек, чаны, лужёные соединительные трубы и много ещё чего… Да и сам процесс получения водорода весьма сложен: американцы во время своей Гражданской войны изрядно с ним намучились, пока не решились перейти на светильный газ. За каждым из привязных аэростатов приходилось таскать целый обоз из трёх дюжин пароконных фургонов и повозок, в сумме не меньше пятнадцати метрических тонн разнообразных грузов! А теперь представьте, каково было бы перемещать это в этих проклятых богом джунглях, выгружать на болотистые берега рек! А крайняя взрывоопасность водорода, которая может послужить прямым приглашением аннамитским повстанцам для диверсии?

— Ну, положим, об опасных свойствах водорода здешние желтолицые дикари понятия не имеют. — пожал плечами собеседник Ренара. — Но вы меня убедили — хотя и со светильным газом возни тоже хватает…

— И всё же, с процессом промышленного получения водорода не сравнить. — не сдавался воздухоплаватель. — Я усовершенствовал оборудование для передвижного газодобывательного завода, сделал его намного легче и меньше размерами. Действует это, чтобы вы знали, так: водяной пар пропускается в перегонном кубе над раскаленным добела коксом, в результате образуется смесь оксида углерода с водородом, которую и называют «водяным газом». Он легче светильного газа — один кубический метр поднимает до восьмисот граммов полезной нагрузки.

Собеседник Ренара слушал и кивал — по выражению лица было ясно, что он вполне понимает объяснения. На мундире его имелись знаки различия артиллериста, а так же значок выпускника Инженерной Школы, приколотый к правой стороне груди — а это учебное заведение с самого начала века исправно снабжало французскую армию превосходными артиллеристами и военными инженерами.

Традиционно артиллерия считалась самым «научным» их всех родов войск, так что неудивительно, что все технические новинки находили применение именно здесь. В полной мере это относилось и к воздухоплавательным средствам — привязные и обычные аэростаты широко использовались ещё во время франко-прусской войны для разведки и наблюдения за позициями неприятеля, а так же для корректировки огня артиллерии на дальних дистанциях. Воздухоплавательное подразделение в составе четырёх привязных аэростатов, полцсотни солдат, трёх офицеров, дюжины техников и необходимого (и, надо отметить, весьма громоздкого) оборудования было оправлено в Индокитай, и уже успело принять участие в действиях против повстанцев-аннамитов и войск Империи Цинь. И вот теперь высокие чины в Париже решили, что пришла пора внедрить очередной продукт технического прогресса — управляемый аэростат, способный не просто подниматься в воздух и плыть по воле ветра, а выбирать и произвольно изменять направление полёта, отдаляясь от точки вылета на десятки миль.

Воздухоплавательное хозяйство Ренара было развёрнуто тут же, на краю поляны, на которой готовился к вылету дирижабль. Посмотреть тут было на что: на краю поляны попыхивали паром и угольным дымом трубы передвижного газодобывательного завода; пульсировали под напором газа гуттаперчевые шланги. Оболочка аэростата, заключённая в прочную сеть — позже к ней будет прикреплена длинная решётчатая гондола, которую как раз сбирали из стволов бамбука — медленно набухала, покачиваясь на привязи. Два техника, прибывшие из Франции вместе с изобретателем, возились с паровой машиной, а десяток солдат под присмотром сержанта-сапёра крепили дополнительные канаты, удерживающие воздушный корабль на грунте.

— Надо бы распорядится, чтобы выставили дополнительные секреты на отдалении от поляны — скажем, по окружности в полмили радиусом… — заметил офицер. — Конечно, светильный газ — это не водород, но и он горит за милую душу. Достаточно какой-нибудь косоглазой макаке забраться на дерево и удачно пустить горящую стрелу — тут будет настоящий огненный ад!

Офицер знал, что говорил. Год назад ему самому довелось стать свидетелем того, как в считанные секунды сгорел армейский привязной аэростат, наполненный светильным газом. А ведь это произошло в мирной Франции, на учениях, где о дикарях с луками и стрелами, обмотанными подожжённой паклей и слыхом не слыхивали. Не то, что в проклятом богом и людьми Тонкине, где только за вчерашний день в окрестностях их «воздухоплавательной базы» изловили трёх аннамитских лазутчиков — и немедленно расстреляли, разумеется… Нет, как хотите, воздухоплавание, конечно, дело полезное, но заниматься им посреди этой отвратительной, варварской страны — удовольствие куда ниже среднего. Тут, будь ты хоть самый ярый сторонник прогресса — проклянёшь всё на свете, включая науку и любые технические чудеса конца девятнадцатого века от Рождества Христова…

Индокитай, Тонкин

Долина реки Красная.

«…осведомлённый сотрудник Военного Министерства сообщил нашему корреспонденту о готовящейся отправке в Индокитай управляемого аэростата изобретателя Шарля Ренара. Аэростат снабжён электрическим двигателем новейшей, самой передовой в мире конструкции, позволяющим совершать полёты протяжённостью в десятки километров. Напомним, что ранее для участия в Тонкинской экспедиции был отряжена воздухоплавательная команда, укомплектованная привязными аэростатами, превосходно зарекомендовавшая себя на азиатском театре боевых действий…»

Матвей зашуршал бумагой, отыскал титульный лист с заголовком и датой выхода.

— «Ле Монитьёр», издано в Париже месяц назад. — прочёл он. — Вы что, Сергей Ильич, из самого Владивостока везли эту газетёнку?

Они сидели в бамбуковой, крытой пальмовыми листьями хижине, и убогость окружающей обстановки вполне могла бы заставить пожалеть о сравнительно налаженном быте Новой Москвы. Во всяком случае, климат тут уж точно был крайне нездоровый, почти непереносимый для русского человека. Постоянная сырость, жара, тучи летучих, ползучих и даже плавающих кровососов (пиявок в мутных водах реки Красной была уймища), кишащие в траве и на деревьях полчища змей… Всё это, а более того, постоянные желудочные недуги от непривычной пиши и скверной воды очень быстро заставили Матвея с тоской вспоминать о жарком, сухом воздухе Абиссинии, о её песчаных, поросших верблюжьей колючкой и редкими купами деревьев нагорьях. Но ничего не поделать, раз уж занесла нелёгкая в джунгли — приходится как-то привыкать.

— Газетёнку… — фыркнул Казанков. — эк ты, братец, неуважительно! Как-никак официальное печатное издание правительства Франции, а не листок бульварный какой-нибудь. Впрочем, ты прав — именно из Владивостока, и как раз из-за этой вот самой статейки. Очень уж было интересно: сподобимся ли мы увидеть этот диковинный аэростат здесь, в Тонкине? И ведь не наврал автор — Ренар, и правда, прибыл, и свою воздухоплавательную машину с собой привёз!

Он закрыл тетрадку, в которой последние четверть часа вычерчивал карандашом какие-то схемки и помахал ею перед лицом. Москиты одолевали почти невыносимо, и они оба отчаянно завидовали унтеру Игнату Осадчему, которого кровососы почему-то игнорировали. «У нас в кубанских плавнях комарья тучи. — объяснял казак. — Мы к им с детства привычные, вашсокобродие, да и духа табачного оне не шибко переносят…»

— Тут дальше написано, что Военное министерство Франции выделило инженеру Шарлю Ренару четыре тысячи франков с условием как можно быстрее закончить достройку и испытание аппарата… — сообщил Матвей, ещё раз пробежав глазами статью.

— Похоже, он справился. Вот что значит –энтузиаст своего дела! Я ведь читал о нём ещё лет десять назад, когда учился в Морском Корпусе. Ренар тогда только что основалЦентральный институт военного воздухоплавания в парижском пригороде Шале-Мёдон. Двумя годами позже, в семьдесят девятом, кажется, он добился от казны строительства ангара для оснащения и хранения воздушных шаров и аэростатов, и с тех пор работает в этом направлении очень плотно. Год назад он совершил несколько успешных полётов на аэростате с электрическим двигателем, и добивался выделения под этот проект дополнительных средств — об этом тоже писали во французских газетах. Военные тогда положили проект под сукно — но теперь вот, оказывается, проявили интерес. Видимо, до высоких кабинетов в «Отель Де Бриан» — а там, если вы, Матвей, не запамятовали, располагается Военное Министерство Третьей Республики, — наконец дошло, что мир меняется очень быстро, и далеко не последнюю роль в этом будут играть технические новшества. Вот и решили дать Ренару денег на его изобретение — благо, в области воздухоплавания французы серьёзно обгоняют все прочие нации.

Матвей, впервые в жизни услыхавший о парижском пригороде Шалё-Медон, как и о загадочном «Отель Де Бриан» — но виду, тем не менее, не подал. Уж очень не хотелось в очередной раз выглядеть в глазах наставника деревенщиной, понятия не имеющим о цивилизованной Европе. Казанков же, угадав мысли бывшего гимназиста, сдержал усмешку — глаза б его не видели ту Европу вместе с её цивилизацией…

— Понять бы ещё, чем это «новшество» обернётся для нас и наших аннамитских союзников. — сказал Матвей — Да и нам не мешает подумать, как с ним, если что, бороться. Можно из пушки обстрелять, а можно поджигательными стрелами попробовать, должно сработать…

Глаза юноши были устремлены вдаль, и перед его взором наверняка плыл сейчас дирижабль француза Ренара, окружённый облачками шрапнельных разрывов и летящими аннамитскими стрелами с привязанными к наконечникам пучками просмоленной пакли.

Казанков спрятал усмешку, сложил газету и спрятал её в матросский, обтянутый просмоленной парусиной сундучок — здесь, в джунглях, сырость мало уступала морской, а, пожалуй, была ещё более всепроникающей, въедливой.

— Думается, что пока опасность невелика. Вернее сказать, её нет вовсе — когда ещё французы наладят управляемый аэростат, пока испытают, освоятся с его применением — техника-то новая, незнакомая… Так что, друг мой, охота за аэростатом — это вопрос не ближайших дней и даже недель. У нас и текущих проблем по самые ноздри — вот их с вашего позволения и обсудим. Только не сейчас, а то мне надо кое-какие дела закончить.

Намёк был прозрачен, и Матвей поспешил откланяться. Дождь, не утихавший уже которые сутки, прекратился. Облака понемногу расползались, открывая в прорехах бледно-голубое, совсем какое-то не тропическое небо. Под ногами хлюпало — почва в лагере мгновенно превращалась в жидкую грязь, стоило только закапать, и теперь группки аннамитов суетливо носились туда-сюда с охапками тростника и пальмовых листьев, устилая ими дорожки. Матвей не очень понимал, зачем они это делают — подавляющее большинство обитателей лагеря перемещалось босиком, мало обращая внимания на грязь. Разве что это был своего рода жест вежливости по отношению к гостям из России? Аннамиты на такое вполне способны, это он успел заметить…

Из-за ряда круглых хижин, с коническими, похожими на аннамитские соломенные шляпы крышами, раздался нестройный ружейный залп. Там располагалось стрельбище, и Матвей, которому совершенно нечем было заняться в ближайшие часа полтора, поспешил на звуки пальбы. Стрелять он любил, а инструктора из подчинённых Осадчего получились превосходные — недаром они дни напролёт возились с повстанцами, обучая тех основам владения огнестрельным оружием. Это было слабым местом аннамитов — прирождённые воины (поневоле станешь такими, если страна считай, полтысячи лет воюет без перерыва!), они привыкли обходиться архаичными видами оружия вроде копий, мечей, примитивных арбалетов, стреляющих бамбуковыми стрелками, и даже луков. Зато в бою они были, по словам того же Осадчего, поучаствовавшего вместе с ними в нескольких вылазках, абсолютной бесстрашны и столь же безжалостны, с потерями не считались и пощады поверженному врагу не давали. Недаром французские солдаты предпочитали выстрелить себе в рот из винтовки, лишь бы не попасть в плен — все знали, насколько изощрены и по-восточному изобретательны аннамиты в пыточном ремесле, не уступая в этом своим северным соседям, китайцам.

Подобная жестокость не могла радовать россиян, и Казанков даже пытался увещевать новых союзников — пока Осадчий, отведя командира в сторону, не посоветовал ему бросить это безнадёжное занятие. «Оне, аннамиты, иначе не умеют. — объяснял унтер. — Здесь спокон веку так воевали, и они сами, и деды их и пращуры. А лягушатников сюда никто не звал, вот пусть теперь и не жалятся…»

Особенно хороши были повстанцы в тайных, скрытых действиях в джунглях, демонстрируя непревзойдённое мастерство и коварство в устройстве всяческих хитрых ловушек — капканов, потайных ям с кольями, деревянных колод, утыканных бамбуковыми остриями, обрушивающихся подобно маятнику, на идущих по тропе солдат. Кроме того, повстанцы вовсю использовали подземные ходы-норы; узкие, тесные, в которых едва-едва мог протиснуться европеец, эти кротовьи норы позволяли партизанам прятаться при появлении врага и внезапно возникать у него в тылу — чтобы нанести удар, а потом так же бесследно исчезнуть. Французы, сколько ни старались, ничего не могли противопоставить этой сугубо партизанской тактике. Потери их росли день ото дня, вынуждая сидеть в своих укреплённых лагерях, выходя наружу лишь крупными, хорошо вооружёнными отрядами с артиллерией.

Когда Матвей явился на стрельбище, пальба уже прекратилась. Дюжина ополченцев-аннамитов под руководством Осадчего расстелила на покрытой тростником земле парусиновые полотнища и, усевшись вокруг на корточки, постигали премудрости сборки-разборки и чистки оружия. Унтер ходил вокруг, время от времени склоняясь, чтобы продемонстрировать ученикам очередную операцию, не забывая при этом подбадривать их оборотами специфической флотской лексики. К удивлению Матвея, аннамиты понимали — улыбались и мелко, как китайские куклы болванчики кивали в ответ.

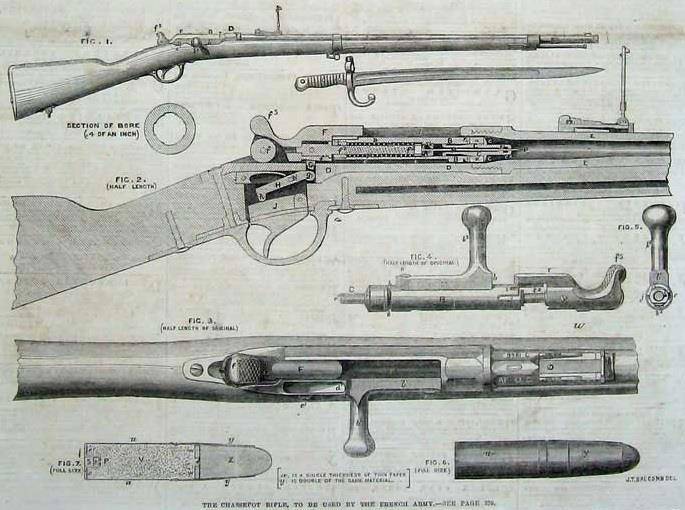

Винтовки, с которыми возились аннамиты, были французскими — однозарядные, игольчатые, системы Шасспо, всего лет десять, как снятые с вооружения в армии Третьей Республики. В своё время Матвей под руководством Осадчего изучил разные образцы французского армейского вооружения, почитал подброшенные Казанковым брошюрки на эту тему — и знал, что винтовка Шасспо неплохо проявила себя во время франко-прусской войны, продемонстрировав явное преимущество перед прусскими, системы Дрейзе. Теперь же, когда на смену ей пришла новая винтовка Гра — однозарядная, с продольно-скользящим затвором, под металлический патрон (в отличие от прежнего, картонного), — французы отправляли старые винтовки в колонии, вооружая ими «армии» местных царьков.

Именно это и проделывали власти Французской Кохинхины, вооружая союзные аннамитские племена. Старые винтовки они раздавали кохинхинским стрелкам — местному ополчению, в лояльности которого они были уверены. И напрасно, если судить по тому, где эти винтовки в итоге оказались, причём нередко вместе с владельцами. На это ясно указывали мелькающие среди повстанцев чёрные хлопчатобумажные куртки и шаровары — униформа, которой французы снабжали вспомогательные «туземные» части.

Пострелять на этот раз так и не пришлось — закончив чистку оружия, аннамиты построились в нестройную колонну и, повинуясь командам Осадчего, покинули стрельбище. Было видно, что даже такая жалкая пародия на строевые упражнения даётся им с немалым трудом.

Матвей от нечего делать встал на линию огня, обозначенную невысоким бамбуковым забором (стреляли аннамиты стоя или с колена, нипочём не желая ложиться на землю, где кишели ядовитые змеи и прочие кусачие гады), вытащил из-за пояса «бульдог» и прицелился в плетёную из тростника мишень. Надо бы обзавестись более серьёзным стволом, подумал он — кургузое изделие бельгийских оружейников годится для города, а здесь стоит раздобыть нечто помощнее. Скажем, револьвер «Галан», с диковинной системой перезарядки, при которой движением укреплённого под стволом рычага револьвер как бы раздвигался, открывая доступ к каморам «пятиместным» барабана. Пара десятков «Галанов», списанных с флотской службы, входила в перечень воинских грузов, доставленных «Манджуром».

Высадка на берег прошла так, как это и планировал Казанков. Транспорт остановился в полумиле от берега; посланная шлюпка произвела промеры глубин, после чего обречённое судно, дав «малый вперёд» выползло на песчаную отмель и там застряло. Проделано это было в прилив, когда уровень воды поднимается до наивысшей отметки, так что снять «Манджур» с песчаной банки представлялось задачей трудновыполнимой. Да это и не входило в планы «гостей» — на берегу их уже поджидал отряд аннамитских повстанцев, и после разгрузки, длившейся меньше суток (помнится, Казанков места себе не находил, всякую минуту ожидая появления на горизонте дыма французского крейсера), отряд двинулся вглубь материка — сначала пешком, потом по воде, в туземных лодках-сампанах. Шли по ночам (днём река патрулировалась французскими паровыми катерами, вооружёнными лёгкими пушками и митральезами), перетаскивали, надрываясь, тяжело гружёные сампаны через илистые отмели и завалы, образованные затонувшими деревьями и кустами, унесёнными половодьями, случавшимися тут постоянно во время сезона муссонов. От укусов ядовитых змей и нападений крокодилов, отвратных чешуйчатых гадин длиной в полторы сажени с пастями, вооружёнными рядами острейших зубов. Такое чудище чуть не утащило за борт одного из матросов, и если бы не Осадчий, бросившийся на помощь и уже в воде вонзивший в гребнястую башку рептилии длинный пластунский нож, переточенный из обломка казачьей шашки — быть бы бедняге крокодильим обедом. Но вместо этого на обед попала сама злобная тварь — аннамиты вытащили недвижную тушу в сампан, а на ближайшем привале разделали и зажарили на тонких бамбуковых палочках. Матвей никак не мог заставить себя отведать это блюдо, но когда всё же решился — съел свою порцию с удовольствием и даже попросил ещё. Крокодилье жаркое, приправленное местными специями, от которых слезились глаза и пылал рот, оказалось совсем недурным на вкус — пожалуй, от такого не отказались бы и в ином московском ресторане…

Матвей вздохнул и убрал «бульдог». Кроме револьвера, за пояс были засунуты ножны с малайским крисом, приобретённым в Батавии. Юношу словно околдовало это экзотическое волнистое — «пламенеющее, как называли такие клинки в Средневековой Европе, — лезвие, и он упорно игнорировал призывы унтера Осадчего 'бросить баловство и обзавестись нормальным ножиком, которым и хлеб можно порезать, и щепок настругать, и супостату печень вскрыть, ежели придётся…»

Конечно, кинжал и револьвер — это здорово, вздохнул Матвей, поправляя ножны, но главное его оружие лежит сейчас в хижине, тщательно завёрнутое в промасленную тряпицу и упакованное от всепроникающей сырости в кожаный кофр. Винчестеровский магазинный карабин со скобой Генри, снабжённый прицельным телескопом из латуни — прощальный подарок Остелецкого, который ему так до сих пор и не пришлось испытать. Нет, пострелял-то он из него вволю — и здесь, на стрельбище, и раньше, на палубе Манджура, во время перехода из Владивостока к берегам Аннама. Но это всё баловство, мало отличающееся от пальбы по пустым бутылкам и воронам из ружья «монтекристо», которой они с гимназическими приятелями развлекались ещё в Москве. А вот настоящее дело, для которого и изготовлено это произведение оружейного искусства. Но ничего, ещё успеется — здешняя партизанская война предоставляет для этого массу возможностей.

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Книжный Бот

Книжный Бот Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ