Глава 26. Разрыв шаблонов-2: деревянное машиностроение

Сперва, немного про авиацию.

На добровольные пожертвования, собранные членами «Общества друзей воздушного флота» (ОДВФ), в «реальных» 1923–1925 годах – промышленностью было построено более сотни самолетов, сооружено несколько аэродромов, осуществлялась подготовка лётного и технического персонала и так далее…

Сбор денежных средств происходил не только чисто говорильней – агитацией и пропагандой, после чего применялся древний маркетинговый ход – хождение с «протянутой рукой»…

Извиняюсь – со специальной «кружкой»!

Всего, если верить моему «послезнанию» на компе – по стране было собрано около шести миллионов рублей!

Я только присвистнул вслух, когда добрался до этой инфы:

– «Шесть лямов»… Это ж, охренеть надо – сколько холявного бабла, оказывается – буквально под ногами валяются! Это ж, как же мне урвать малую толику? Может, тоже – с кружкой по столицам побегать?

Однако, «бегать» не пришлось: на вооружении у «друзей» имелось и «ноу-хау» – реализация населению значков и почтовых марок.

С последними я дело не имел, а вот изготовлением знаков воинских различий на петлички («треугольничков», «кубиков», «шкал» и «ромбиков») – в Ульяновске уже давно занимается одна из артелей входящая в производственно-торговый кооператив «Красный рассвет». Она же изготовляет комсомольские и прочие значки, пользующиеся вполне заслуженным спросом на соответствующем рынке.

Сперва, хотел заработать средства для развития собственной авиации вполне легально: «Общество» объявило конкурс на создание жетонов, членского знака и значков.

Однако, позже выяснило, что победитель получит не долю в прибыли, а всего лишь «поощрительную премию» от пяти до ста целковых.

– Не… Такой «хоккей», мне не нужен!

Мы с артельщиками, внаглую копитарили – продавая простым гражданам по демпинговым ценам шесть видов значков с изображением аэропланов и один членский знак «ОДВФ» – которые те гордо носили на груди, ощущая свою причастность к авиации. Для «непростых» же граждан, после соответствующей пиар-компании – выпускали в ограниченных количествах «эксклюзивный» жетон, распространяющийся только между «своими» и стоивший от 50 до 100 рублей золотом.

Конечно, особенно я не наварился – львиная доля оседала в карманах посредников-перекупщиков, что меня просто не по-детски бесило.

Однако, на самые «первые шаги» ульяновской авиации – вырученных средств вполне хватило.

Как уже можно догадаться, товарищи Александра Яковлева по школьному конструкторскому бюро, в Ульяновск с ним не поехали. И не только из-за его – мною «подмоченной» репутации. Как уже говорил: вытащить москвича на ПМЖ в глухую провинцию – задача, скажем прямо – весьма нетривиальная и, без помощи одного вполне определённого «ведомства» – подчас нерешаемая.

Рисунок 46. Это «реальный» планер Александра Яковлева «АВФ-20», участвующий в III Всесоюзных планерных состязания 1925 года.

Лишь одна девушка по имени Галина, что помогала Александру обшивать сгоревший планер перкалью и, которую мы с Бароном так напугали своим «опросом» – видно возомнив себя женой декабриста, увязалась с ним. И действительно: в первую же зиму Галя стала Яковлевой, а первой же весной – население Ульяновска увеличилось ещё на одного, хоть и маленького – но человека.

Ну, не беда!

«На местах» своих фанатиков авиации хватает, в том числе и таких, кто не только мечтает о «крыльях» – но и готов их создавать собственным умом и руками. У меня уже давненько была готова небольшая, но компактная группка «настоящих буйных» – которым не доставало только вождя. Я его им привёз и, дело зарождения в Ульяновске собственной авиации – тут же завертелось, набирая обороты.

Несмотря на сохранившиеся чертежи и расчёты от Ильюшина, из-за моего «ненавязчивого» вмешательства – новый планер у Яковлева получился не таким как «реальный» АВФ-10.

На своём «роялистом» компьютере, я заново пересчитал всю конструкцию – значительно облегчив ей и в то же время несколько упрочнив. Из силовой схемы планера удалось убрать обязательные для того уровня развития авиационной техники верхние и нижние расчалки – сделав крыло полностью несущим и сужающимся к его законцовкам. Была изменена конструкция фюзеляжа – ставшего более обтекаемым. Колесо шасси, я не без труда – убедил Яковлева оставить одно, что ещё больше снизило аэродинамическое сопротивление. Во время разбега перед взлётом и пробега после посадки – крылья опирались на небольшие «костыли» на своих концах.

Я же «придумал» название планера: «Як-1» – никому не доверив такое архи-важное дело.

Ибо, как «вы яхту назовёте – так она и полетит»!

Конечно, Главный сперва кочевряжился:

– Нет, название планера моей фамилией – не годится.

– Это уже не только твоя фамилия, Александр! «Конструкторское бюро Яковлева», в чём проблема? Это заставит тебя делать хорошие летательные аппараты, чтоб не опозорить свою фамилию.

– Меня обвинят в буржуазно-мещанском индивидууме, – пытался возражать тот.

– Пусть обвиняют – каждому завистливому говнюку рот не заткнёшь.

– Я же не один его создавал, а с ребятами…

– А никто из ребят не возражает, – подмигиваю, – правда, ребята?

Те, хором:

– Правда!

Думаете, бойцы 25-й дивизии возражали бы, если бы её официально назвали «Чапаевской»? Яковлев, точно так же – являлся редким типом харизматичного лидера, которого без ума любят подчинённые и ценит на вес золота начальство. Если оно умное, конечно.

– Наконец, это не скромно!

Однако, по глазам вижу: название брэнда ему шибко понравилось.

– «Скромно, скоромно»… А при чём здесь «скромность», Саша?

Оглядевшись по сторонам и, проверив чем занимается в ангаре народ – не подслушивает ли, шёпотком на ушко:

– В авиации, товарищ Главный конструктор, «скромники» – хвосты аэропланам заносят!

К середине сентября планер «Як-1» был вполне готов, но по моему настоянию – в соревнованиях 1924 года в Крыму, которые начались 15 числа, не участвовал.

– Заруби себе на носу, Саша, – учил я Главного конструктора уму-разуму, – никогда не спеши, не выставляй напоказ сырую – не прошедшую полный цикл испытаний, модель.

Водился такой грешок у молодых «креативов» от авиации: не успели снести яйцо – как уже «кудахтают»!

У Александра Яковлева была мечта создать рекордный планер. Я его вразумлял:

– Рекорды должны ставить твои серийные изделия, а не специально созданные – «вылизанные» до идеала эксклюзивные образцы.

Прототип истребителя «ЛаГГ-3» лётчики-испытатели нарекли «роялем» – за отполированную до зеркального блеска поверхность. Когда же его поставили на поток и, перестали полировать фюзеляж и несущие поверхности, фронтовые лётчики вполне заслуженно обозвали этот деревянный ящик – «гарантированным гробом».

Конечно от мысли, что не будет участвовать в соревнованиях 1924 года – о чём мечтал ещё с прошлых, Главный конструктор несколько приуныл…

– Ну ничего, Саша, – заметив это, утешал я главного конструктора, – зато на следующий год, ты произведёшь настоящий фурор!

Даже рассказал ему старый (по «моему» времени) анекдот про двух быков – молодого и старого, стоя на вершине холма – наблюдающих за пасущимися внизу коровами:

– «…Медленно-медленно спустимся вниз – «перелюбим» всё стадо и, точно также – медленно-медленно, поднимемся обратно наверх».

К середине сентября прошлого – 1924 года, неподалёку от Ульяновска был почти готов «Звёздный городок» – аэроклуб с «закольцованной» грунтовой взлётно-посадочной полосой, плюс все служебные и жилые здания и сооружения при нём – предназначенные для подготовки планеристов. Пока погода позволяла, по ней списанным анисимовским штабным автомобилем «Renault» целыми днями таскали планер. Сперва с привезённым столичным лётчиком в кабине, затем по очереди – с первыми курсантами аэроклуба.

Последних, сперва было где под три десятка.

Конечно, здесь не обошлось без Саньки да Ваньки, как и их – вымуштрованных Бароном «лётчиков-танкистов-футболистов», достигших соответствующего возраста и годных по здоровью, которых теперь – «домуштровывал» товарищ Яша.

Знаете такого, да?

Я это дело всячески приветствовал:

– Будущая война будет войной моторизованных армий, в которой – взаимодействие авиации с сухопутными войсками будет обязательным условием для победы. Поэтому современный командир Красной Армии, в независимости от того к какому роду войск он принадлежит – должен уметь водить автомобиль и управлять аэропланом. Чтоб лучше понимать возможности и психологию своего партнёра по боевой деятельности.

Впрочем, всё было по справедливости и по заранее составленному договору: ульяновцы – составляли лишь треть всех курсантов, остальные – из Нижнего Новгорода и одноимённой губернии. Третья же часть от общего числа будущих авиаторов, по всеобщему согласию – была зарезервирована за «прекрасным» полом.

Когда инструктор и курсанты освоились в кабине планера, а мелкие недоработки его конструкции были устранены, перешли на небольшие «подскоки», затем – «подлёты». Снова – скрупулёзное обследование после каждого отрыва от Земли-матушки и устранение малейшего замеченного дефекта.

Слава Богу – до серьёзных переделок дело не дошло!

Наконец 22 октября 1924 года, планер «Як-1» с лётчиком-инструктором в кабине – отцепился от буксировочного троса и полетел. Летал он недолго – меньше времени, чем после его приземления – подкидывали в воздух испытателя. Но первые впечатления профессионала были самые положительные – даже несмотря на то, что его пару раз не сумели словить:

– Аппарат на удивление послушен и лёгок в управлении!

Именно эти качества будут «визитной карточкой» самолётов Яковлева: как в «реальной истории» – так и в альтернативной.

К сожалению, после первого триумфа дальнейшие испытания планера и учебные полёты курсантов – пришлось отложить в долгий ящик и, не раз. Сперва – единственный лётчик запил «горькую» на радостях, затем погода надолго испортилась и…

И лётчик вновь запил – в этот раз уже от горя!

Затем начались снегопады, после чего образовались сугробы. Попытки чистить взлётно-посадочную полосу долго не увенчались успехом. Когда приспособились делать это трактором «Мужик» с самодельным отвалом – сломалась буксировочный автомобиль. Когда его починили – грянули сильные морозы. Когда потеплело – оказалось, что лётчик снова запил…

Рисунок 47. Один из первых образцов авиационных тренажёров.

В последний раз запил, ибо потеряв чашу терпения – я «закодировал» его чудодейственным грибным порошочком из серых навозников. С тех пор он не пьёт и другим не советует.

Поэтому, всю зиму 1924-25 годов в аэроклубе продолжались чисто теоретические занятия, что выдержали далеко не все иногородние – живущие в наскоро сооружённом из быстросборных домиков «Звёздном городке».

Ну, что ж…

«Лётный отряд не заметил потери бойцов»!

Их место заняли местные ребята и девчата – без особых «жилищно-материальных» проблем, которым я время от времени читал лекции о роли и значении авиации в мирной жизни и будущей мировой войне, об перспективе развития, тактике в целом и отдельных её видов.

Чтоб не запил ещё и, Главный конструктор, загрузил его следующими моделями планеров – про которые чуть позже, а также авиа-тренажёром – имитирующим взлёт, посадку и полёт по прямой на «Як-1».

Конечно, довольно условно!

К марту месяцу всё это было воплощено в металле… Извиняюсь: в основном – в дереве.

Это, вовсе не «вундерваффля», какая.

Первый лётный симулятор в России изобрёл и построил в 1916 году лётчик Юрий Гильшер, в двадцатые годы – дело его было успешно продолжено, а в «реальном»1935 году – за дело наземного обучения лётного персонала, берётся наш юный Главный конструктор.

В общем и целом, наши предки – к началу Второй мировой войны, не были дикарями какими. В Советском Союзе имелись существенные достижения и существовал внушительный опыт в этой области.

Авиационный тренажер Яковлева образца 1925 года, представлял собой установленный небольшую деревянную треногу каркас основы кабины планера. Ассистенты-помощники, вручную перемещали самолет по тангажу, крену и рысканию – передавая, таким образом, двигательные ощущения обучаемому. А он должен был на них правильно реагировать органами управления – выравнивая аппарат.

Всё-таки, до того – как пришла весна и грунтовку аэродрому вновь развело, удалось закончить полный цикл наземных и лётных испытаний планера «Як-1» – хотя первый образец был ухайдокан в хлам и подлежал списанию – во избежание первого в Ульяновске лётного происшествия. Полторы тысячи рублей в него вложенные отправились в виде дров в печку, однако уже был готов второй – предсерийный образец, сконструированный и изготовленный с учётом испытаний предшественника.

После полётов в Нижнем Новгороде с Дятловых гор[59], когда было побито сразу несколько всесоюзных рекордов – губернским отделом «Общества друзей воздушного флота», было порекомендовано изменить название планера.

Ну, что ж…

К «рекомендациям» таких товарищей – надо всегда прислушиваться!

Вместо слишком короткого «Як-1», планер был назван излишне длинно: «Рекорд Страны Советов». Впрочем, во времена оные – в тренде было всё сокращать и, чаще его первый планер Яковлева называли «РСС». В официальных же документах – перед аббревиатурой, не забывали ставить первоначальное название или «Яковлев-1».

В свою очередь, «прислушавшись» к мнению «друзей», мы с Александром поговорили с их руководством и порекомендовали планер для оснащения аэроклубов, чего без серийного производства не достигнешь.

На «III Всесоюзные планерные состязания» в Крым, осенью 1925 года – поехало сразу пять планеров Яковлева: три «Як-1 РСС» (из пятнадцати серийно изготовленных) и, по одному опытному – но уже прошедших заводские испытания аппарату. Это был учебный двухместный «Як-2 Октябрёнок» с двойным управлением и учебно-тренировочный «Як-3 Красный курсант».

В те годы, да и в последующие, массовый советский самолёт и тем более планер, не мог быть никаким другим – как деревянным.

Это надо отчётливо понимать!

У меня всё было готово уже с весны 1925 года выпускать серийно планер для аэроклубов всей страны – как планировал. Однако, как и производству почти полностью деревянных мототелег «УАЗ-404», массовому производству планеров – мешал дефицит…

Дерева!

А вот отсюда – про «заклёпки».

Рисунок 48. Деревянный самолёт «Де Хэвилленд DH.98 Москито» атакует немецкий конвой… ХИХИХИ!!! ХАХАХА!!! БУГАГАГА!!! УХ-ХОХОХО!!!

У моего современника из 21 века, привыкшего ездить на «Мерседесе» с электроподогревом жоп…пы – словосочетание «деревянная крестьянская мототелега» почему-то очень часто вызывает гомерический хохот – нередко, переходящий в какие-то истерические всхлипывания.

А вот у среднестатистического немца периода Второй мировой войны, словосочетание «деревянный самолёт» – вызывало обильное слёзовыделение и желание куда-нибудь подальше и поглубже спрятаться.

Ну дык, как доказано британскими учёными: русскоязычные диванные «эксперты», особенно те что из «в/на» – покруче экспертов Люфтваффе будут, с несколькими сотнями заявленных побед!

Нет, я не про наш, целиком деревянный «лакированный гроб» – «ЛАГГ-3». Нет, не про наши – всего лишь «по пояс деревянные» (с деревянными крыльями и хвостами, то есть) «Ла-пятые», «Яки» первых нумераций или «Илы-вторые» военного выпуска…

Даже, не про фанерно-перкалевые «У-двасы» – с «ночными ведьмами» за рулём!

И, не про в целом – «деревянную» советскую авиацию, которая как бы там не было, навалясь гурьбой – загнала в конце концов Люфтваффе с его «экспертами» в петушиный угол и там кончила.

Я про «De Havilland DH.98 Mosquito» (Де Хэвилленд DH.98 «Москито») – британский двухмоторный многоцелевой самолёт, состоящий всё Вторую мировую войну на вооружение «Royal Air Force» (RAF).

Его корпус, британским пролетариатом был «сколочен» из двух слоёв фанеры с прослойкой бальсы (это тоже такое, хоть и тропическое, но всё равно – дерево) и укреплён еловыми балками в особо напряжённых местах. Всё «это» оклеивалось снаружи тем же перкалем (полотном) – что и на «У-двасе» и отличалось малым весом, высокой прочностью и идеальной аэродинамической формой.

«Москито» выпускался в варианте разведчика, ночного истребителя, истребителя-бомбардировщика, торпедоносца, бомбардировщика-целеуказателя… В качестве последнего, он точечно сбрасывал сигнальные бомбы на немецкие города и, идущие следом армады «Ланкастеров» – сносили их до уровня подвалов и ниже.

Потери этой продукции британской «авиа-деревообрабатывающей» промышленности – были самыми низкими из реально воевавших во Вторую мировую войну самолётов: шестнадцать единиц на тысячу боевых вылетов – несмотря на отсутствие брони и даже оборонительного вооружения.

Предвижу, некоторые, «шибко продвинутые» мне скажут: это всё – благодаря двигателям «Merlin» фирмы «Rolls-Royce Limited»… Оснасти, мол, свой «УАЗ-404» двигуном от шестисотого «Мерина» – чтоб он шибчее бегал и будет тебе и нашим славным предкам, счастье.

Нет, не будет!

Ибо, до автобанов – даже в Веймарской республике (в Германии) ещё не додумались, а в России 20-х годов – дороги напоминают полосу препятствий на суровом реалити-шоу. К примеру, я на свой «машине для неудачников» (американском «Форде-Т», то есть) – редко когда разгоняюсь до скорости свыше сорока километров в час. Чаще всего же, средняя скорость – около двадцати, да и то – смотря по времени года. После хороших летних ливней, в весенне-осеннею распутицу и по зимним морозам-сугробам – предпочитаю двигаться не на личном автотранспорте, а на взятой на прокат (вместе с возницей) в артели «Красный путь» бричке (санях), или же…

На «УАЗике»!

Чем дальше, тем всё больше и больше убеждаюсь, что тысячу раз был прав – когда подбил Кузьку Домовёнка и двух его корешков замутить этот славный девайс. Проходимость – не хуже гужевой подводы с хорошо отдохнувшей и сытой лошадью, грузоподъёмность и скорость – раза в полтора-два её превышающей и, практически неограниченным «запасом хода».

На «УАЗиках» можно ездить, а можно пахать однолемешным плугом, «переобув» на специальные – усиленные, широкие колёса с выступающими «грунтозацепами», продающиеся отдельно. «Жрёт», почти всё – что горит, хоть и много, но в отличии от лошади – только тогда, когда работает. Дрова с осени запасены-сложены, рожь в амбаре в сусеки засыпана, мужику всю зиму двигаться никуда не надо и, он – полгода валяется на печи, чешет сытое пузо и попёрдывает… Значит и, «мотыга» – заботливо накрытая брезентом, полгода стоит под навесом и жрать не просит.

Мечта крестьянина-середняка, одним словом!

Надомной-кустарной промышленности я уделяю большое – хотя и не решающее значение, в своих планах. Поэтому зимой 1924–1925 года, руководимый мной непосредственно «Отдел главного технического консультанта» промышленно-торгового кооператива «Красный рассвет», находящийся если кто забыл – на втором этаже «Красного трактира», расширился. Кроме моего кабинета, отдела кадров, архива и технической библиотеки, он теперь стал включать в себя «Отдел надомной-кустарной промышленности». Трое молодых людей работающих там – два парня и девушка, должны собирать и анализировать информацию о текущем положении и, о тенденциях в развитии это отрасли.

Потихонечку обюрокрачиваемся!

В идеале, сей отдел – должен взять на себя всё по этой теме: каждого кустаря на учёт, его личностные характеристики, производственные и жилые помещения – где он трудится и проживает, оборудование и инструменты – которые он использует в своей трудовой деятельности. Особое внимание, опять же – уделяется молодёжи. Среди неё по специальным психологическим тестам выискиваются врождённые лидеры – способные руководить отдельными подразделениями-звеньями моей сетевой «подпольной империей».

«Процесс», как говорится, пошёл!

Уже с прошлой осени наши ульяновские артельщики и кустари-единоличники, которые привлечены к производство деревянных деталей от мототелеги «УАЗ-404» – работают именно по плазово-шаблонный методу. Им выдаётся в лизинг инструмент и комплект шаблонов, скопированных с плазов – чертежей в натуральную величину. По ним то, в точном соответствии они и должны изготовлять детали – которые потом в основном цехе «Ульяновского автомобильного завода» собираются в узлы, затем на самом примитивном конвейере – в готовое изделие.

Примерно такая же бодяга и с двигателями для этого девайса – собираемыми на отдельном «конвейере», но это будет отдельная песТня.

Производство мототелег, называемых в обиходе «мотыгами» росло не по дням, а по часам. Как и положено при крупносерийном выпуске – качество их росло, а себестоимость падала. Вроде бы – радоваться и радоваться, но появились первые проблемы…

Как же и, куда же без них?

Главная из них: спрос на «УАЗ-404» – на подъёме, рынок – огромен, но цена – всё ещё «кусается», отпугивая потенциальных покупателей. Решение продавать мототелеги в рассрочку, в лизинг и прочие фокусы современного мне маркетинга – лишь полумера. Автозаводу нужно резкое увеличение выпуска продукции – хотя бы до пары тысяч мототелег в месяц.

И вдруг, процесс пошёл вспять: на определённом этапе расширения производства, вместо дальнейшего увеличения выпуска «УАЗиков» – произошёл его спад.

Я столкнулся с проблемой нехватки… Вот бы никогда не подумал…

Дерева!

Признаться, до «попадоса» – я в лесной и деревообрабатывающей промышленности, разбирался плохо.

Очень плохо!

Можно сказать – вообще не разбирался.

Знал, например, что в деревьях изредка белки живут, снизу зайчики шишки грызут, а сверху на них вороны сидят – которые каркают и какают вниз. Берёза – белая, ёлка – хвойная, вокруг сосны – на Новый Год пляшут, а «дубов» – больше всего в армии.

Любой деревянной палкой получить в лоб – очень больно!

Но мокрая палка, почему-то горит в костре плохо – с дымом, а сухая – очень хорошо, с потрескиванием и искрами… Хотя на вид (вот же парадокс!) – обе примерно одинаковые.

Я, всю «ту» жизнь работал почти исключительно с металлами и пластмассами и, даже имея свою строительную фирму – предпочитал с древесиной не связываться.

Но, после попадалова – мои хотелки при выборе материала для творческого запила заклёпок (как впрочем и, для любого хроноаборигена-конструктора) – оказались вторичны!

Металла в Советской России 20-х годов выпускается критически мало – значительно меньше, чем в пресловутом «1913 году» и он довольно дорог. Советская сталь, к примеру – значительно дороже, чем европейская, не говоря уже про американскую. Алюминий в СССР не производится, об пластмассах – большинство из его граждан и, не слышали вовсе…

Да! Моя «дружба» с Ксавером – основанная на взаимном меркантильном интересе, приносит свои плоды. Этот жулик, оказался отличным снабженцем и (не совсем законными способами) снабжает ульяновскую кооперативную промышленность чугуном, железом, сталью – как из вторсырья, так и из поставляемых на государственные заводы и оттуда «прихватизированным».

Однако, ниже себестоимости плюс «маржу» для себя лично – он металл мне поставлять не может!

В славном городе Выксе – столице АО «Россредмаш», в обмен на штампованные части к трактору «Мужик», совсем недавно стали катать прокат для «Красного рассвета». В частности – старые, списанные железнодорожниками рельсы – для штамповки из полученной «лопатной стали» знаменитых ульяновских лопат… Однако, Председатель Совета директоров этого акционерного общества – мой «выдвиженец» Дыренков Николай Иванович, тоже – не на благотворительность мной же и товарищем Бухариным поставлен.

Так что, пока металла мне хватает – но только в обрез и только на то, что в принципе – не может, не быть металлическим.

Ну и что мне прикажите делать?

Кричать «ВСЁПРОПАЛО!!!» и сдаваться реально существующим обстоятельствам? Так, ведь:

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ!!!

А я себя к ним, некоторым образом, отношу…

Вот почему первая моя «заклёпка» оказалась деревянной – а вовсе не потому, что мне – этого с какого-то там бодуна захотелось.

В принципе то, ничего страшного.

Качественное(!) дерево – ни в чём ни хуже по своим прочностным характеристикам дюралюминия и уступает только сплавам на основе титана и легированным сталям. Но только «качественное» – не зря же я там восклицательный знак поставил. А вот здесь, оказывается – начинаются свои заморочки…

Работать с деревом невероятно сложно!

Его надо вовремя заготовить, правильно высушить, по всем правилам хранить.

Почему, в Сибири избы по триста лет стоят?

Лес для их строительства заготавливали заранее. Зима – самое «правильное» время для лесоповала. Зимой канальцы в древесине сужаются, удар топора их забивает. Место сруба (не спила!) влагу из окружающей среды не тянет – бревно лежит дольше, не гниёт.

Так, кто ж в наше время – деревья рубит при массовой заготовке древесины?!

Сталь одного сорта и есть сталь – с заранее известными свойствами. Рассчитал из неё, положим, балку и катай их хоть миллионами штук – каждая из них будет одинакова, как наши вояки-близнецы – Ванька да Санька…

Мать родная не различит!

То же самое с алюминием и пластмассами.

А вот с деревом всё по-другому. Двух же одинаковых деревьев не бывает – даже если они одной породы и росли рядом в «одном огороде». Поэтому каждый кусок дерева – строго индивидуален и невозможно более-менее точно рассчитать, когда и при какой нагрузке он сломается.

При работе с деревом – надо учесть его породу, место произрастания, направление волокон… Кроме естественных сучков, гнили, повреждения насекомыми и трещин – могучих образоваться при заготовке и транспортировке, уметь не проворонить пороки древесины – один перечь которых мог бы заполнить целую страницу, а то и главу этой книги.

Кроме того, падайте в обморок: в собственно(!) России качественного(!) дерева – нет, от слова «вообще».

Британский дуб, ливанский кедр, карпатский граб – у нас в средней полосе не произрастают. «Наше всё» – малоценные сорта дерева, как-то – берёза, сосна, ель, ольха и прочие осины. И даже те, из-за особенностей нашего сурового климата – не вызревают и уступают своим зарубежным «аналогам». Высококачественные музыкальные инструменты, например, делаются из «муры» – болгарской сосны, с несколько неблагозвучно для нашего уха звучащим названием. Из нашей же среднерусской сосёнки – только двухструнные балалайки, для услаждения тонкого слуха домашнего медведя.

Следовательно, чтобы выкрутиться из этого «неудобного» положения, приходится делать деревянные элементы той же мототелеги с изрядным запасом прочности, что утяжеляет её конструкцию как бы не на треть. А это, как минимум – снижение полезной нагрузки и лишний расход топлива.

Или же, приходится каждый кусок дерева для частей мототелеги тщательно отбирать-выбирать – а это ставит крест на конвейерной сборке, а следовательно – на низкой себестоимости при массовом выпуске «УАЗиков».

В принципе, более-менее качественный лес можно закупать на Северном Кавказе. Одна тогда, мототелеги «УАЗ-404» – нашим крестьянам по цене встанут немногим дешевле изготовленных из стали.

И кому они тогда будут нужны?!

Когда я всерьёз взялся за эту проблему, то конечно же – первым делом мне вспомнилась фанера, тем более что среди эвакуированного из Петрограда и затем присвоенного мной заводского оборудования – оказалась линия по её производству, хотя и сильно разукомплектованная. Сперва, я её предназначение не опознал, затем – не до неё было…

Но, наконец руки дошли и уже этим летом – при «ДОКе» начнёт строиться соответствующий цех. На следующий год, не позднее осени – прошедшая капитальный ремонт и мой «прогрессорский» апгрейд, линия по производству фанеры – будет введена в эксплуатацию.

Не токмо – крестьянских «мотыг» ради, кстати!

Затем, я вспомнил про так называемую «дельта-древесину» – из которой, у нас перед самой войной сперва хотели изготовить мебель для «Дворца Советов», а потом – из неё стали «запиливать» первые «ЛаГГи», ставшие более актуальными. Однако, эту технологию оставил «на сладкое»: в этом случае – нужна хорошо развитая химия, производство токсичного фенола и смол на его основе.

Читая без всякой жлобской экономии выписываемые научные журналы (при «Отделе главного технического консультанта была создана техническая библиотека), узнал что – не я один такой вумный и, вопросами повышения свойств древесины – уже давненько занимаются, как в нашей стране – так и в «дальнем забугорье». Направления развития технологии всего два: нагрев исходного материала под высоким давлением и его пропитка теми же искусственными смолами после гидролизации кислотой.

Однако, хотя и были получены материалы типа «лигностон» – себестоимость их оказалась достаточно высокой, а качество не таким – каким хотелось бы.

Затем, разгребая залежи своего «послезнания» на компе, набрёл на неизвестно где скопированную короткую заметку, об производящихся в Советской Латвии опытах по «пластификации» малоценных пород дерева аммиаком. Технология не получила широкого применения из-за того, что в эпоху пластмасс – оказалась несколько запоздалой, да и скорый распад СССР в том «времени» – уверен, сыграл свою роль в её забвении.

Как сами понимаете: прогрессор без прорывных технологий – что свадьба без невесты… Видно, что происходит какая-то тусовка: водку пьют и морды друг другу бьют – а ради чего, непонятно.

И, ВОТ – ОНО!!!

В двадцатые годы и, я уверен – все тридцатые и сороковые, эта технология будет именно такой – ПРОРЫВНОЙ!!!

В отличии от других подобных технологий, здесь не надо идеально сушить дерево, что является сущим геморром в моём «деревянном машиностроении». Этот процесс растягивается порой на долгие месяцы – ведь специальные сушилки с СВЧ-печами, мне пока недоступны. Наоборот, процесс химической пластификации может производится – не только на сухую газообразным, но и водным раствором аммиака – при атмосферном давлении и комнатной температуре…

Но при нагреве всего лишь до ста градусов и повышения давления до «паровозного», продолжительность процесса – сокращается более чем в десять раз!

А можно, на выбор, обрабатывать древесину естественной влажности газообразным аммиаком – при тех же условиях и с теми же результатами.

После процесса химической пластификации, плотность берёзы увеличиваться с 600 до 800 килограмм на метр кубический, осины – с 480 до 750 кг/м³. То есть, превосходящую обычный дуб. Точно так же – увеличивается твёрдость, прочность и износостойкость деревянных изделий, а себестоимость при этом – по сравнению с тем же дубом, остаётся меньшей – как бы не наполовину.

Этот способ не зря был назван химическим «пластифицированием»: при нём, довольно массированные деревянные изделия – можно гнуть для изменения их формы. Причём, в последующем – они её будут сохранять, даже после пропарки.

Латыши пробовали делать лыжи из пластифицированной аммиаком обычной берёзы и, они – оказались не хуже изготовленных из дорогущей импортной древесины гикори.

Ещё одна многообещающая технология, вытекающая из этой – «материнской».

При пластифицировании аммиаком древесных стружек или опилок, а затем их смешивании с фенолоспиртами (всего полтора десятка процентов от общей массы) – первичными продуктами конденсации фенолформальдегидных смол, получается ещё один замечательные материал – «деревопластик», плотностью – без малого полтора килограмма на сантиметр кубический. Из него затем можно прессовать всё что угодно: от древесноопилочных плит для изготовления мебели – до дешёвых электроустановочных деталей (изоляторов), производимых сейчас из дорогого фарфора или дефицитного в СССР бакелита.

По моим самым скромным прикидкам, этот рынок – стоит не менее ста тысяч рублей в год и, по мере роста электрификации страны – будет с каждым годом увеличиваться.

Однако, из формулы «e=mc в квадрате» – атомная бомба сама собой не сделается и не взорвется!

Чтоб реализовать любую прорывную технологию – нужны грамотные специалисты, подходящее оборудование и требуемое сырьё.

Первых, я нашёл достаточно легко – читая научно-технические журналы и давая объявления в газеты. Таким образом, с целью устройства на «интересную и высокооплачиваемую работу» в Ульяновск приехали «два горца» – Баркалая Гиви Онисеевич и Гордон Лев Владимирович. Первый был мегрелом по национальности и, за «грузина» – вполне мог заехать по физиономии. Второй – потомок шотландца перебравшегося в Россию (если не при Горохе, то при Петре – это точно) и, очень обижался – когда случайно или преднамеренно изменяли третью букву в его фамилию.

Уже вместе с ними, из неведомого предназначения химического оборудования – «прихватизированного» мной ещё осенью 1922 года, подобрали более-менее подходящее для наших целей, отремонтировали и апгрейдили его – прикупив или изготовив заново недостающее. Главное было добиться герметичности автоклава – где происходил сам процесс пластификации. Ведь, аммиак – довольно едкое и ядовитое вещество. Но с помощью нашей комсомольско-молодёжной артели девушек-сварщиц под началом Сашки…

Ой, извиняюсь!

Александры Макаровны – девушка Кузьки-Домовёнка, нам это удалось в полной мере и, к осени 1924 года – всё было готово для проведения первых смелых экспериментов.

Теперь дело осталось за малым – сырьём, то есть.

Хоть и малоценного, но дерева было – хоть завались, а вот с аммиаком возникло – казалось бы непреодолимое препятствие: кроме как в виде нашатырного спирта (10 % водный раствор) в аптеках или на аптечных складах – достать его было невозможно. Концентрация меня на первое время вполне устраивала: она и должна была быть – от одного, до тридцати процентов.

Но, цена!

Цена нашатыря была довольно впечатляющей, ибо как и продающийся там же кокаин – товар был импортным и зачастую контрабандным. Да и практически все лекарства в тогдашней России – имели буржуазные «корни», кроме конечно «дёгтя берёзового» – от лишая чешуйчатого и чесотки и, продающегося строго по рецепту врача медицинского спирта – на все случаи жизни.

Даже, прикиньте – какой-то грёбаный йод!

Какой, как вспомню своё «детство золотое» при «бровеносном застое», моя матушка на меня – буквально литрами выливала из-за каждой царапины.

В России, которую мы – с там трудом «потеряли», первый цех по добыче аммиака из дымовых газов коксохимических предприятий – был построен в 1916 году, в городе Юзовка (Донецк). Из этого аммиака, по методу Андреева – производилось до 8 тысяч тонн азотной кислоты в год, целиком шедшей на военные нужды – для производства взрывчатых веществ.

Всю документацию Временное правительство бесплатно передало союзникам из Антанты (узнаю наших демократов-рыночников!), сам завод в Юзовке – был разрушен во время гражданской войны и, после этого про производство аммиака в стране – не вспоминали целых десять лет.

Видимо ждали пришествия Мировой революции!

Лишь в 1928 году в Березниках и в 1931 году на Чернореченском химзаводе, начнут работать цеха азотной кислоты по технологии и на оборудовании, купленных за границей. Затем, уже по своим проектам – начинается строительство цехов по производству азотной кислоты из синтетического аммиака – в Горловке, Березниках и Новомосковске. Примерно тогда же, создаются «Государственный научно-исследовательский институт азота» (ГИА) и «Проектный институт азотной промышленности» (ПИАП) и, к началу Великой Отечественной войны – наша страна по производству синтетического аммиака вышла на третье место в мире.

Вот это понимаю – государственный подход!

Но, у нас-то в Ульяновске – не государственный «подход», а частно-артельно-кооперативный. Мы не можем, не имеем возможности строить гигантские химкомбинаты и по методу фрица Габера производить аммиак, на тонну которого при этой технологии – уходит не многим менее десяти тонн каменного угля.

В принципе на первые – довольно обнадёживающие опыты по пластификиции древесины, нашатыря – скупленного по всем аптекам Нижегородской губернии, нам с «горцами» вполне хватило.

Как раз к тому времени, Постановлением ЦИК и СНК СССР от 12 сентября 1924 года, возобновилась патентная охрана изобретений. Я этим делом тут же воспользовался, все необходимые бумаги были заранее готовы и через Василия Васильевича Путина – подал заявку на лицензирование стержневой радиолампы, через Игоря Станиславовича Лемке – на универсальную жидкость «стандарт-ойл» и трансмиссионное масло «негр-ойл», через… На быстросборный ульяновский домик, на трактор «Мужик», на мототелеги «УАЗ-404»… На ульяновские канистры, на штампованные лопаты, на «разгрузки», «пролетарки», «берцы», «красовки», «камчатки»…

И даже на брезентовые рабочие рукавицы!

Не минула участь сия и «Метод химической пластификации дерева по методу – Баркалая Г. О. и Гордона Л. В… Патент № …».

Но, моим то – двум «горцам», что?

Взяли «привилегию» на технологию в целом, на пластифицированную по ней древесину и на «Пласствуд» – новый искусственный материал из пластифицированного аммиаком дерева, в частности… Образовали «Лабораторию экспериментальной деревообработки» и сидят собой довольные, мол:

«Кроме, как в дереве – мы ни бум-бум! Тем более, мы к тебе в снабженцы не подписывались. Крутись как хочешь, короче, если хочешь – чтоб мы тебе бабло по «договорняку» отстёгивали».

А мне думай-соображай, где взять этот чёртов аммиак, или хотя бы десятипроцентной водный раствор его? Причём, аммиака должно быть много и он должен быть дёшев – иначе, не стоило и огород городить.

Ксавер, несмотря на всю свою неимоверную круть и умение достать, казалось бы – даже птичье молоко в разгар эпидемии птичьего гриппа, только в бессилии разводил руками, мол: «Я всего лишь – жулик, ловкий пройдоха и теневой делец, а не Гарри Поппер из Магической академии – с волшебной палочкой в заднем проходе!».

Спрашивал у Клима Крынкина, так и тому исполняющая желания золотая рыбка – на мои «американские» крючки, до сих пор ещё не попадалась… Всего лишь «небольшие» волжские осетры – по полцентнера весом.

Перебираю варианты и с каждым разом всё более мрачнею: метод фрица Габера, мне однозначно не светит так же – как многоразовый корабль «Буран», с вертикальным взлётом и посадкой.

Коксохимического производства поблизости нет, поэтому и на способе отечественного химика Андреева можно поставить жирный – «Андреевский» же, крест…

Более «древняя» и наиболее простая – технология синтеза окислов азота непосредственно из воздуха с помощью электрической дуги, по методу норвежца Биркеланда, требует просто уймищу дармовой электроэнергии. До Саяно-Шушенской ГЭС – мне немногим ближе, чем до Луны на четвереньках…

Да и, не построили её ещё!

От полной безнадёги, опускаюсь всё ниже и ниже по исторической технологической цепочке.

До фрица Габера и ему подобных, азотная кислота производилась из чилийской селитры.

Мда… До Чили мне ещё дальше, чем до недостроенной большевиками Саяно-Шушенской ГЭС. Да и запасы селитры там – уже давно кончились, оказывается.

От радости хлопаю себя по лбу: селитру для изготовления чёрного пороха – ещё до начала её добычи в Чили, добывали прямо у себя под боком – в обычных деревенских сортирах.

Я вполне серьёзно!

Всю несъедобную или малосъедобную органику: навоз, дерьмо, растительные остатки и животные останки (и даже человеческие трупы – среди которых предпочитали павших на поле боя солдат!), древние химики трудящиеся на ниве военпрома – складывали в кучи, так называемые «селитряницы». Всё это дело пересыпали известью и поташом, поливали мочой (особенно ценилась моча пьяниц из кабаков) и, периодически перелопачивали.

При естественном гниении вышеперечисленных ингредиентов и выделялся потребный мне аммиак – превращающийся сперва в азотную кислоту, а потом в нитраты – кальциевую, натриевую и калиевую селитру. На производство чёрного пороха шла именно последняя – калиевая селитра, которой в общей массе не более нескольких процентов… В зависимости от исходного сырья, конечно.

Перед средневековыми алхимиками-пороходелами – я ещё и в немалом бонусе: мне любая селитра пойдёт!

Однако, затем я вновь помрачнел и потемнел ликом, аки первый в истории США президент негро-американец…

Конечно, дерьма – скотского и людского, вокруг – полным-полно. Известь, поташ – всё в наличии. Коль потребуется и «бесхозные» трупы найдём – за нами не заржавеет, если на благое дело.

Но в условиях средней полосы России – где полгода отрицательная температура, селитряницы будут «зреть» непозволительно много – три, а то и все четыре года.

Увы, но «генерал Зима» – не всегда воюет на нашей стороне!

Да и сам процесс превращения селитры в азотную кислоту а затем – в аммиак, достаточно затратен. Для него необходима серная кислота, а она – хоть и производится в России и, даже имеется на свободном рынке – но, цена её…

Дешевле будет мототелеги целиком из ульяновского чугуния отливать и не париться.

Отчаявшись, я залез в дебри своего «послезнания» и обратился уже к технологиям не прошлого, не настоящего, а будущего… «Моего» будущего.

В начале 21 века, метод фрица Габера – усовершенствовали уже дальше некуда и, стали думать что делать дальше. Он и, изначально не был безупречен – требовал дорогущих катализаторов из платины и громадного количества природного газа, а человечеству хотелось бы – напрямую синтезировать аммиак из атмосферного азота.

Здесь наметилось два пути: холодно-плазменный синтез и повторение искусственно естественных биологических процессов – идущих в микроорганизмах при связывании азота.

Второе направление, я даже не стал рассматривать, так как – это работа на десятилетия для целого Научно-исследовательского института, причём – с непредсказуемым результатом.

Первое направление подразумевает создание плазмотрона, в струе которого (при температуре «всего лишь» в пять тысяч градусов – отчего процесс и назван «холодно- плазменным) и происходит распад молекул воздуха на отдельные атомы, а затем – соединения их в окислы азота.

В принципе, в устройстве «плазмотрона» – ничего особо хитрого нет и, это – одна из моих прорывных технологий с весьма широким спектром практического применения.

Но в будущем!

Хотя, надеюсь – в не очень далёком.

А мне нужен дешёвый аммиак хотя бы через год и причём – достаточно много.

Начиная впадать в отчаяние и спустившись по «лесенке технологий» вниз – до примерно времени в котором нахожусь, вспоминаю «Эффект Юткина». Про него я достаточно хорошо знал, но в прорывных технологиях до сих пор – в силу ряда причин не числил.

Для тех, кто «шёл в комнату, попал в другую» – перепутал «производственно-заклёпкотворческий» роман с крутым славянским фэнтази, объясняю прямо в тексте, чтоб не утруждать их сносками и листанием Википедии:

«Выдающийся советский физик и изобретатель Лев Александрович Юткин родился 5-го августа 1911 года в городе Белозерск, Вологодской области. Поступил в университет только в 1930-м году, после двух лет принудительной отработки на заводе токарем «из-за классовой ненадежности». На четвертом курсе университета, в 1933-м году, Лев Юткин получил первые серьезные результаты по электрогидравлическому эффекту. Вскоре после своего открытия, в том же 33-м году, был посажен по 58-й статье (измена родине). Обвинение в попытке с помощью своего ЭГЭ, взорвать мост! Сформировалось мнение о том, что Юткин изобрел свой ЭГЭ только лишь в 1950-м году, так как именно в этом году эффект был запатентован, но это не так! Абсолютное большинство исследований на тему электрогидравлического эффекта были им проведены и завершены еще в 30-е годы и по его же словам, полную теорию о электрогидродинамическом эффекте он сформировал еще в 1938-м году».

Рисунок 49. Схема установки по воспроизведению «Эффект Юткина» (ЭГЭ): 1) высоковольтный трансформатор; 2) высоковольтный выпрямитель; 3) шаровой разрядник; 4) конденсаторная батарея; 5) рабочая камера; 6) высоковольтный электрод; 7) изолятор; 8) керамическая вставка; 9) заземленный электрод.

«Эффект Юткина или электрогидравлический эффект (ЭГЭ) представляет собой высоковольтный электрический разряд в жидкой среде. Он вызывает различные физические явления, такие как, появление сверхвысоких импульсных гидравлических давлений (мощнейший гидроудар с локальным давлением выше ста тысяч атмосфер), электромагнитное излучение в широком спектре частот вплоть, при определенных условиях, до рентгеновского, кавитационные явления».

Про этот «Эффект» и его изобретателя – непризнанного гения Льва Александровича Юткина, довелось в своё время достаточно много почитать в «срачах» на различных форумах, вдоволь самому в них поучаствовать и, даже попытаться воплотить саму конструкцию «в металле» – чтоб подтвердить или напротив опровергнуть приписываемые ему «чудеса». Да не нашёл нужного конденсатора (возможно плохо искал, согласен!) и позже забросил эту мысль…

«Эффект Юткина», если верить его восторженным сторонникам-энтузиастам – способен буквально перевернуть всю традиционную технологию. С помощью его, якобы – можно штамповать и сваривать металлы, бурить скважины, очищать внутренние поверхности трубопроводов, измельчать породу и обогащать руду, обеззараживать сточные воды…

И так далее, вплоть до того – что это источник «дармовой» энергии!

«Perpetuum Mobile», мля…

Мне же в данный момент наиболее интересна «электрогидравлическая обработка торфа методом Юткина», заключающийся в том, что внутри пульпы из воды и торфа через доли секунды происходят повторяющиеся импульсные электрические разряды большой мощности. При этом образуются кавитационные процессы – сопровождающиеся мощными «гидроударами» и прочими физико-химическими явлениями – приводящие к измельчению торфа и разрыву связей в молекулах содержащегося в нём веществ.

Если верить когда-то читанному-виданному, таким образом – после дальнейшей несложной переработки, с кубического метра торфа – можно получить 9 килограмм азотных удобрений, плюс там – сколько-то фосфорных и калийных, в качестве дополнительных «плюшек»…

Я, по образу мышления – человек сугубо рациональный и в чудеса не верю!

Вернее, не верил до поры до времени – пока не «попал»…

Хахаха!

Однако даже с «верой в чудеса», я остаюсь твёрдым приверженцем того, что если вам рассказывают про лёгкое решение трудных научно-технических задач – значит одно из двух: или вы имеете дело с дилетантом, либо вас хотят «развести». Ещё более я настораживаюсь – когда натыкаюсь на «теорию заговора». Мол, как это очень часто бывает данное гениальное изобретение – перешло кому-то дорогу, ибо предполагало иной путь развития техники и технологии:

«Как только человек изобретает то, что изобретать не положено, на него часто начинаются гонения. В СССР ведь многих талантливых изобретателей сажали в психушки, государство боролось с нетрадиционно мыслящими…».

Бла, бла, бла! Кругом враги!

Практически такие же легенды, на Западе ходят о Николи Тесла. Там то, этих «нетрадиционналов» (что мыслящих, что «спящих») – кто и когда гонял-гнобил?!

Конечно, практическая польза от «Эффекта Юткина» имеется – я не спорю. Но это, всего лишь очередная технология – со всеми её достоинствами и недостатками, а не средство на все случаи жизни и не панацея от всех проблем. Где-то «ЭГЭ», возможно просто жизненно необходим – без него никуда, а где-то (в большинстве случаев) – он просто не нужен, попросту экономически нецелесообразен, а то и вреден.

По крайней мере один недостаток виден невооружённым глазом: эта технология небезопасно и с ней могут работать только специально обученные люди. То есть, положим: в каждый ЖЭК с персоналом из «Афонь» – такой аппарат не поставишь, для очистки теплообменников от накипи.

На этом все возможные научно-технические варианты добычи столь мне нужного аммиака кончились, а так как магией – я так и не овладел, то от полной безнадёги – решил попробовать реализовать последний, действуя по принципу:

– Хуже не будет!

Да и, что немаловажно – из всех выше перечисленных способов добычи аммиака, он показался мне наиболее реально выполнимым в существующих условиях.

Осенью того же 1924 года, был получен доступ к практически холявному торфу, о чём я кажется уже рассказывал, дело осталось «за малым» – приобрести где-то оборудование для создания электрогидравлического эффекта в жидкости (ЭГЭ). Причём, меня не интересовали эксперименты: я на них уже вдоволь насмотрелся в своё время – смотря видео на «Ютубе».

– Или пан или пропан!

Оборудование, должно быть – именно промышленным.

В принципе, схему устройства для получения «ЭГЭ» достаточно проста: повышающим трансформатором, напряжение переменного тока увеличивается до нескольких киловольт. Далее он выпрямляется и подается на конденсатор, где накапливается до нужного значения. После этого, между размещенными в жидкости электродами возникает высоковольтный пробой – порождающий возникновение электрогидравлического удара, проявляющегося в виде громкого хлопка с локальным повышением давления в несколько десятков тысяч атмосфер.

Но, как это осуществить на практике?

В «Нижегородской радиолаборатории» (НРЛ), где мастерской по изготовлению радиоламп – уже заведовал мой друг, товарищ и верный соратник – Василий Васильевич Путин, мне ничем помочь не могли. Еще прошлой осенью в составе «Государственного треста заводов слабого тока» в, без пяти минут Ленинграде, была создана «Центральная радиолаборатория» и, центр советской радиопромышленности переместился из города на Волге в город на Неве. Туда уехали многие ведущие специалисты, в том числе – Вологдин Валентин Петрович, задолжавший мне за ртутные выпрямители и, начав потихонечку хиреть – в «НРЛ» занимались сторонними «леваками» в области электропромышленности, чтоб элементарно выжить.

Сам, этим на всю катушку пользуюсь и, хотя мною предпринимаются усиленные меры по обеспечению «автокефальности» – все мои движняки по электричеству, завязаны именно на «Нижегородскую радиолабораторию».

Согласно «послезнанию», в следующем – 1925 году, Правительством будет признано целесообразным передать «НРЛ» из подчинения Радиоотдела Народного комиссариата почты и телеграфа (НКПиТ) Научно-техническому отделу ВСНХ – для нужд проводной правительственной связи.

Ещё вот одна проблемка нарисовывается, которую придётся как-то решать!

Мой друг и сподвижник Василий Васильевич Путин, которого я – в моменты особого расположения духа называю по-простецки кратко «ВВП», запатентовав стерневую радиолампу – тотчас знаменитым на весь мир не стал. Удивительно, но этого эпохального в истории отечественной и мировой радиопромышленности события – никто как будто не заметил, хотя в соответствующих журналах «Радиотехник» и «Телеграфия и телефония без проводов» – были опубликованы краткие статейки с фотографиями.

Достаточно хорошо его изучив, не сомневаюсь: внутренне – Василий просто на овно исходит от такого наглого игнора, но внешне – он и виду не подаёт. Насупившись, набычившись, сделавшись ещё более угрюмым и злым, он не бегает по кабинетам – как это принято у хроноаборигенов и, не строчит заявления в ОГПУ – о «засилье буржуазных спецов», по заданию иностранных разведок – щемящих его, великого изобретателя. Он, послушавшись моих мудрых рекомендаций – денно и, даже нощно (о чём мне уже нажаловалась Аннушка – его законная «половина») – работает над усовершенствованием нашего совместного детища. И уже есть первые – достаточно впечатляющие результаты: его стержневые пентоды – напоминают формой уже не идеально прямой огурец только что с грядки, как это было с первым образцом – а прозрачную стеариновую свечку.

Ваще, наш Василий – молодец!

С одной стороны… А с другой стороны – он какой-то «односторонний» молодец.

Подкинул ему тщательно разжевав, идейку об селеновых выпрямителях и, даже – сам селен вместе с кадмием для первых опытов – с трудами тяжкими, но приобрёл… Вот только, уж как бы не год с тех пор прошёл – а воз и ныне там. Короче оказалось, что наш Вася молодец только в том, что касается радиоламп – очень узкой специализации «молодец», то есть.

Тем более, нечего ему поручать и лишний геморр по поводу оборудования для «ЭДЭ».

Тогда кому?

В «Нижегородской радиолаборатории» были ликвидированы лаборатории Вологдина и Шорина, а их сотрудники вместе с руководителями перебрались в Северную столицу – поближе к европейскому комфорту.

Осталась только лаборатория Владимира Васильевича Татаринова, заодно преподающего физику в Нижегородском университете. Но в ней работали над усовершенствованием передающих и принимающих антенн и, ничем не могли мне помочь. С Михаилом Александровичем Бонч-Бруевичем же, я несмотря на все старания – за всё время моего сотрудничества с учреждением им возглавляемым, никак встретиться не смог. Очень занятой товарищ: то в командировках, то на симпозиумах, а то и на правительственных совещаниях.

Ну, что ж… Когда гора не идёт к Пифагору… Или как там?

Короче, надо ехать в Питер!

Тем более, там у меня ещё есть одно небольшое дельце…

В сентябре прошлого года, я уже разок в Ленинграде побывал.

Это, когда встречал и затем с отрядом вневедомственной охраны – сопровождал до места немецкое оборудование для «Завода контрольно-измерительных инструментов имени Кулибина», что в одноимённой «Воспитательно-трудовой колонии (ВТК) для несовершеннолетних».

Помните, да?

Вот и в этот раз, уже весной 1925 года – случилась примерно такая же оказия и, я ей воспользовался для «ловли» сразу двух «зайцев»… Пожалуй, трёх или даже четырёх зайцев.

Ну, сперва закончим о «заклёпках».

Специалисты «Центральной радиолаборатории» в Ленинграде (ЦРЛ), с которыми мне довелось побеседовать – видимо не совсем понимали, чего мне от них надо – зато сразу сообразили, что мне «деньги ляжку жгут»…

Поэтому, «грузили» меня по полной!

Последний с кем я беседовал, был Валентин Петрович Вологдин. Хотя, из всех мне известных к тому времени «мастистых» советских радиотехников – с ним наиболее был близко знаком, но в конце концов – он меня конкретно «кинул» с ртутными выпрямителями и, поэтому сперва – я вообще хотел было его обойти стороной. Лишь, в самый последний момент – когда уже собирался выложить «лавы», дай думаю зайду к старому знакомцу…

И зашёл!

Валентин Петрович, сперва встретил меня довольно настороженно.

Но когда я передав привет от его брата (Виктора Петровича – ныне плотно окопавшегося в Ульяновске начальником «Лаборатории промышленной сварки»), под самовар поболтав об чём угодно – только не о неполученных от него «ништяках» – он оттаяв душой и, я изложил суть моей проблемы.

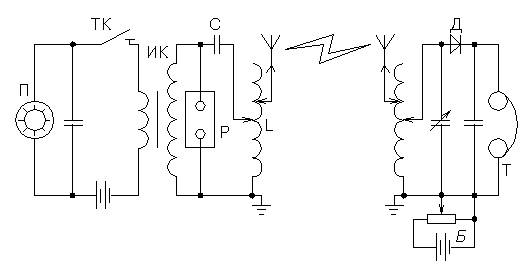

Рисунок 50. Типичная схема искрового передатчика и приемника начала XX века. В передатчике, схема которого показана слева, П – вращающийся прерыватель, ТК – телеграфный ключ, ИК – индукционная катушка, Р – разрядник.

В приемнике имеется колебательный контур. Цепь антенны и колебательный контур настраиваются в резонанс на частоту передатчика таким же способом, как и в передатчике. Кроме того, предусмотрена регулировка емкости колебательного контура; Д – кристаллический детектор, причем для подбора оптимального режима его действия предусмотрена батарея Б с делителем напряжения. Для воспроизведения принимаемого сигнала служит телефон Т.

Внимательно выслушав, он:

– Говоря своими словами, Серафим Фёдорович, Вам нужен стабильный, регулируемый высоковольтный электрический разрядник?

– Эээ… Ну, да!

Получилось несколько жизнерадостно, как у последнего лабуха.

– Ну, так купите списанный корабельный искровой передатчик и не мучайтесь! А я Вам подскажу, как его переделать, чтоб разряд происходил в жидкости.

От простоты решения проблемы, у меня аж дух перехватило…

А, ВЕДЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО!!!

Первые радиопередатчики были «искровыми»: в их колебательном контуре с помощью искрового разряда (практически – короткое замыкание) возбуждались затухающие колебания, а модулятором являлся телеграфный ключ радиста – он замыкал и размыкал цепь питания катушки Румкорфа. Мощность искровых передатчиков доходила до сотен киловатт, дальность передачи длинными волнами – до нескольких сотен километров и, кроме мощности – зависела от высоты антенны. Строительство искровых передатчиков прекратилось около 1916 года, но они ещё очень долго находились в эксплуатации.

Само время мне весьма и весьма благоприятствует!

С 1918 года, Балтийский флот носил гордое наименование «Морских сил Балтийского моря» и, хотя бы номинально – представлял собой внушительную силу, имея следующий корабельный состав: 7 линейных кораблей (из них 4 новейших типа «Гангут»), 8 крейсеров, 9 эсминцев типа «Новик», 20 старых эсминцев, 9 новых подводных лодок (типа «Барс»), 2 канонерские лодки, а также минные заградители, тральщики и великое множество вспомогательных судов. Вся эта великая, но совершенно бесполезная «Армада» – насчитывала 121 боевой корабль и 121 вспомогательное судно, общим водоизмещением в 350 тысяч тонн.

Такую мощь Советскому Союзу содержать было весьма накладно и, с 1921 года производилось её «оптимизация». К 1924 году на Балтике в строю осталось лишь 2 линкора, 1 крейсер, 8 эсминцев, 9 подлодок, 2 канонерские лодки, 12 тральщиков и 3 вспомогательных судна. Остальное всё было списано, разобрано и сдано на металлолом – в том числе и за границу.

За дело, с Богом!

Ксавер, к которому я предусмотрительно обратился перед ещё первой поездкой, дал мне координаты пары питерских жуликов и к одному из них я обратился. Увы, но я подоспел к «шапочному разбору» и, с разбираемых на лом линкоров и крейсеров мне достался лишь железнодорожный состав с ижорской корабельной бронёй. Да и то, перехваченный и перенаправленный в Ульяновск в самый последний момент. Порядком трёхсот тонн листовой, высококачественной хромо-никелевой стали – хотя и «бывшей в употреблении», толщиной от 1/3 дюйма (8,46 мм) до трёхдюймовой (76, 2 мм).

На что-нибудь, да когда-нибудь сгодится

На всякой же «водоплавающей мелочи», из радиоаппаратуры – был такой откровенный отстой и хлам, что решил не связываться.

Увидев, всю степень моего крайнего огорчения, питерский пройдоха участливо спросил:

– Может, Вам «Новая Голландия» подойдёт? Вот-вот на торги выставят.

Про такой корабль никогда не слышал и, уже махнув рукой на все свои начинания, я с нескрываемым пренебрежением поинтересовался:

– «Новая Голландия»?! Это, что ещё за плавающая лохань, такая?

«Пройдоха», видно когда-то имевший непосредственное отношение к флоту (а таких в Питере, едва ль не все) – несколько высокомерно-презрительно, меня поправил:

– Хм… Она не «плавающая», а сухопутная.

Эге!

Внутренний голос проснулся и, задавив внутреннюю же «жабу», повелительно скомандовал мне:

«Взять, взять!».

– Ну раз – «сухопутная», давайте съездим и посмотрим. Чем Каутский не шутит, когда Энгельс спит!

…«Новую Голландию» я застал ещё действующей.

Это оказалась 25-ти ваттная стационарная искровая радиостанция – построенная в 1916 году российской фирмой «РОБТиТ», для Морского штаба в Петрограде. Она имела мощность порядка 100 кВт и передавала информацию на радиоволнах длинной 7000, 9000 и 11000 метров. «Длинноволновая» радиостанция, стало быть.

Схема этой и думаю – других подобных радиостанций, содержала последовательный контур – который заряжался от источника питания через дроссель, а затем замыкался накоротко в момент пробоя вращающегося искрового разрядника. Возникающие при этом затухающие колебания высокой частоты передавались в антенну – излучающую радиоволны.

Передатчик «Новой Голландии» был приспособлен для работы, как телеграфным ключом – так и машинным автоматом (трансмиттер Уинстона), допускающим скорость передачи 70 «групп» (сочетаний из пяти знаков) в минуту.

Мне, человеку 21 века, особенно было забавно смотреть на искровой разрядник – выполненный в виде медного диска диаметром около полуметра, с массивными медными зубцами. Мне объяснили, что весил он полтонны и вращался со скоростью 1200 оборотов в минуту.

При работе передатчика радиостанции, между зубцами разрядника проскакивали ослепляющие искры как от сварки, сопровождаемые хлопками – подобным очереди из крупнокалиберного пулемёта и, слышимыми по моим личным ощущениям – не менее чем на пять вёрст.

Меня особо радовало, что к радиостанции прилагался дизель с динамо-машиной, выдающий почти 300 киловатт при напряжении 12 тысяч вольт. В качестве резервного питания, ко всему этому «великолепию» – прилагалась целая батарея аккумуляторов, ёмкостью 54 ампер/час каждый.

Кстати, радиостанция «Новая Голландия» – оказалась с весьма богатой биографией, несмотря на столь короткое существование!

Это с неё с первой был передан «Манифест об отречении» Николая II. Отсюда же, уже большевики – передали сообщение о падении Временного правительства и переходе власти в их руки.

Скорое закрытие этой – последней искровой радиостанции в стране, ознаменовало наступление новой эры в радиопромышленности страны.

Итак, ждём аукциона…

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Книжный Бот

Книжный Бот Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ