Глава 13. Задание на летние каникулы

Однако, от скучных «заклёпок» вернёмся к нашим… «Литературным талантам»!

Алмаз, лишь тогда становится бриллиантом – когда огранён, соответствующим образом оправлен и вставлен среди подобных себе в диадему на голове какой-нибудь блистательной, желательно – королевской особы.

То же самое и с писателем: его талант лишь тогда заиграет всеми гранями – когда примкнёт к какому-нибудь, желательно – популярному на тот момент литературному течению. Короче, если я хочу стать писателем влияющем на умонастроения в стране – мне самое время определиться с кем я.

Помните, пешковско-горьковское: «С кем вы, мастера культуры?».

Конечно, прежде чем «определиться» – надо проанализировать ситуацию. Инфы в компе на этот счёт не так уж и много, поэтому этой весной по приезду в Москву – пришлось совершить рекогносцировку «на местности», частенько прибегая к помощи не по годам пронырливого Мишки Барона.

Итак…

На мой непредвзятый взгляд, парадоксы «НЭПа» проявляли себя наиболее ярко в области культуры. Официально власть называла это «культурным строительством», а меж тем – «идущий процесс» более напоминал мне какую-то неуправляемую и непредсказуемую вакханалию в умах и сердцах. Если что-то и «строилось», то – Вавилонская башня посреди Содома и Гоморры.

«Лихие 90-е», да и только!

Невероятное сходство – если не принимать во внимание изменившуюся технику, архитектуру, моду и так далее… Усреднённо же говоря: все подвижки в области культуры в 1920-е годы обусловливались противостоянием «революционаризма» и «традиционализма» – а в скучные подробности вдаваться не будем.

«Фишка» на мой взгляд была в том, что литературно-политические установки правящей компартии в 1920-е годы – не были столь уж идеологически-жёсткими (лишь бы не было откровенной антисоветщины) и, определялась больше практическими соображениями.

С другой стороны, на идеологическом фронте властям гораздо чаще приходилось бороться – не с открытым противостоянием с идейными врагами, а с попытками говорить от ее имени многочисленных «леваков» – стремящихся быть «большим католиком, чем Папа Римский».

Наконец, большевики не имели собственной эстетической концепции – для неё просто-напросто ещё не сложились пока условия. В принципе, деятели культуры могли бы им в этом помочь и куда эффективнее, чем официальные пропагандисты… Однако довольно скоро выяснилось: люди власти и люди творчества – не понимают друг друга, от слова «вообще». В России всегда непросто было выбирать между эмоциями и образом – с одной стороны, логикой и результатом – с другой.

А ведь Революция поставила «властителей человеческих душ» именно перед таким выбором!

И вот здесь, деятели культуры и искусств оказались не на высоте – вместо ответа на вопрос заданный им временем, они предпочли бегство от него. Бежали как в прямом смысле этого слова, «ногами» – эмигрируя на Запад, так и в переносном – в своём творчестве. Это «виртуальное бегство» принимало различные формы: одни делали вид – что все еще пребывают в дореволюционном прошлом, другие – устремлялись в неведомое будущее, треть…

Иной раз наблюдался просто фантастически-дикий симбиоз того и другого!

Имело место быть возрождение духа «серебряного века» в пародийно-гротесковой форме и, явления – вовсе уже маловразумительные.

Итак:

«Куда пойти

Куда податься,

Кого найти

Кому отдаться…».

«Серапионовы братья» – одна из наиболее влиятельных литературных групп, образовавшаяся в 1921 году. Это в основном прозаики: К. Федин, Вс. Иванов, М. Зощенко, В. Каверин, М. Слонимский, М. Шагинян, Н. Никитин.

Имена то, какие!

«Какие глыбы, а? Какие матёрые человечищи!». К таким и подходить то, без охраны страшно…

Не менее мне известные – И. Ильинский, Р. Зеленая, М. Жаров и другие, тусовались в Мамонтовском переулке, в кабаре с многозначительным названием «Не рыдай», где частенько бывали В. Маяковский и С. Есенин. На Большой Молчановке располагалось кафе-клуб «Странствующий энтузиаст» или «Мансарда Пронина». Несколько долее существовал ресторан «Дома писателей» в «Доме Герцена» на Никитском бульваре, порядки в котором достаточно живописно описаны М. Булгаковым в его шедевральном «Мастере и Маргарите».

У этих определенно был заметен дух какого-то отчаянного литературного юродства…

Нет, не пойдёт.

Литературное объединение «Кузница и Октябрь», созданная в 1920 году группой пролетарских писателей – которые выйдя из «Пролеткульта», образовали при «Наркомпросе» подотдел и стали выпускать журнал «Кузница». Среди этой тусовки, мне известен пожалуй лишь Фёдор Гладков, собирающийся написать роман «Цемент». Группа с самого начала противопоставила себя дореволюционным «упадническим» литературным направлениям – символизму, футуризму, имажинизму, не признавала НЭП, в то же время идеализировала пролетариат, воспевала романтику его труда, «поэзию металла и машин». Писатели и поэты этой группы считали (на 80 % они были выходцами из дореволюционной интеллигенции), что пролетарская литература должна организовать психику и сознание рабочего класса, а он в свою очередь должен переустроить мир.

Журналы этого литературного объединения «На посту», «Октябрь»… Кроме того, сотрудничество с широко известным «сверхпролетарским» журналом «Молодая гвардия» – печатным органом ЦК РКСМ. Позже, эта группа сольётся со всем известным РАППом (Российская Ассоциация Пролетарских Писателей), созданном в следующем году.

Мда… Лучше уж в бассейн с крокодилами нырнуть!

Глаза буквально, чуть ли не разбегались – но проанализировав культурно-литературную жизнь страны, я выбрал для сотрудничества так называемых «Конструктивистов». Это литературное объединение было основано весной 1920 года, группой писателей и поэтов – среди которых, мне пожалуй известен лишь поэт Эдуард Багрицкий.

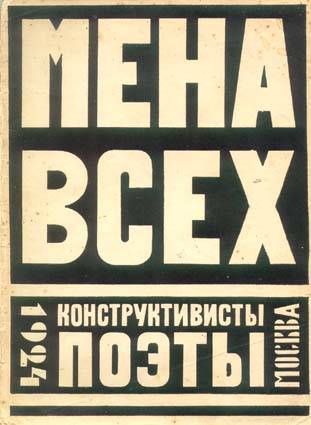

Журналы, с говорящими сами за себя названиями: «Красное студенчество», сборники «Смена всех», «Госплан литературы» и наконец…

«Бизнес»!

Не поверите, но был в СССР журнал с таким названием.

Их стиль – любовь к сухим цифрам статистики и математических расчётов, деловая речь, цитаты из документов, только проверенные и только по делу факты. Конструктивисты заявляют, что они используют всякий новый возможный прием без формального канона. Прежде всего, конструктивизм акцентировал связь с мировой культурой и пропагандировал теорию «искусства-жизнестроения». Стиль эпохи – стиль техники, вершина его – Америка Генри Форда.

Мои собратья по духу – «заклёпочники», короче!

«Конструктивизм», это не только направление в литературе – но и в изобразительном искусстве в целом, зародившееся в 1915 году и существовавшее в течение первой половины двадцатого века сперва в СССР, а затем в ряде других странах. Это направление часто рассматривают как источник и составляющую часть «Интернационального стиля» и как одно из течений, определивших развитие «Нового видения»…

Ну, это уже попёрла философия и, мы её ловким финтом обскачем!

Считается, что конструктивизм в архитектуре – единственный стиль 20 века, придуманный в России и перенятый на Западе. Навряд ли, это так: ведь всем известная «Эйфелева башня» – тоже конструктивизм.

Архитекторы – сторонники это направления считали, что в проектировании сооружения должны быть органично включены все элементы – не исключая рекламные щиты, громкоговорители, часы и так далее…

Идеологами конструктивизма цели были поставлены вполне благие и понятные: смягчение социальных контрастов и противоречий, решение жилищных проблем и повышение комфортабельности жилищных условий для населения. Исходя из этого, архитекторы-конструктивисты 20-х годах проектировали здания и сооружения, городские улицы и магистрали, районы и целые жилые комплексы.

В тридцатые годы политическая ситуация в стране диаметральным образом изменилась. Новаторство авангарда не только вышло из моды у партийного руководства, но и подвергалось им жёсткой критике. Сперва, имел место так называемый «постконструктивизм», затем на смену романтично-утопическому, по революционному строго-аскетическому стилю – пришёл пышно-избыточный сталинский неоклассицизм.

Однако, меня в этот раз более интересовал конструктивизм как литературное направление.

Я поспел как никогда вовремя: весной 1924 года в Москве была создана «Группа ЛЦК» (Литературный центр конструктивистов). Я в его создании тоже участвовал, хотя, даже не на вторых – а «на пятых-десятых» ролях. Мой принцип не выпячиваться и я ему всегда бескомпромиссно следую. Зато со многими литераторами – «братьями по духу» перезнакомился – разузнав кто и чем дышит.

Лидер конструктивистов-литераторов был тоже не из «пролетариев»!

Дед, старшего меня всего на год Ильи Львовича Сельвинского – кантонистом пехотного полка участвовал в последней Русско-турецкой войне, отец по его словам: «был меховщиком, а затем, разорившись – превратился в скорняка»… Но последнее утверждение – скорее всего «дань моде».

Но после окончания гимназии в 1919 году, сам Илья сменил множество профессий: сельхозрабочего, юнги на морском судне, рабочего консервной фабрики, грузчика, натурщика, циркового борца…

Короче, про жизнь так называемого «пролетария» знает не понаслышке. Или же врёт в биографии, выдавая себя за пролетария – явление в те годы довольно нередкое.

Хочешь жить – умей вертеться!

Он принимал участие в Гражданской войне на стороне красных, сидел в тюрьме у белых, учился на медицинском факультете университета в Крыму, доучивался уже на юридическом факультете… В 1921 году перевёлся на факультет общественных наук Московского государственного университета и в прошлом году закончил его. Писал эпические поэмы и вот-вот должен был выпустить первый их сборник.

Был у меня с последним разговор:

– Рад приветствовать в наших рядах, Серафим! К сожалению, среди молодёжи не часто встретишь поклонника конструктивизма…

– Может, всё дело в подаче материала, Илья? На мой взгляд, слишком «сухо» излагаете вы – как свои идеи, так и научно-технические в целом. А молодёжь надо именно увлечь!

– Ну, а что делать? «Суха теория, мой друг…».

Подсказываю:

– Хм, гкхм… Может, жульнальчик какой технический замутить? Где вместе с фантастическими произведениями, печатались бы материалы научно- и технического содержания в виде популярных статей.

– «Замутить»? – словечко ему видать понравилось, – конечно, надо замутить! …Постой, как Вы сказали? «В виде популярных статей»?

Задумывается:

– Надо бы то, надо… Вопрос только в средствах на собственное издание и «популярных статьях» для него.

Проницающе-внимательно смотрит на меня. Я, не моргнув глазом:

– На первых порах могу помочь вам со «спонсором» и с написанием статей по наиболее ходовым «заклёпкам». Могу даже название журнала подсказать: «Техника-молодёжи[30]». Ну, а дальше сами крутитесь – режим общий!

Рисунок 18. Обложка журнала «Мена всех».

У меня есть скаченные из бездонных хранилищ Инета номера за пару десятков лет «старых» советских журналов «Техника – молодёжи», «Моделист-конструктор», «Юный техник» и даже – «Юный натуралист». Причём первый из них – скачан в виде статей по рубрикам. Кроме того – несколько научно-популярных книг, вроде «Теории решения изобретательских задач» Альтшулера – которую уже изучил Кузька-Домовёнок и его команда. Подгоняя под «стандарты» эпохи, материалов в печать вполне должно хватить – как минимум лет на пять.

Наша молодёжь будет более технически-подкованной – разве это не даст вполне определённый положительный эффект к грозному июню 1941 года?!

– «Замутить», «ходовые заклёпки», «крутитесь»…, он как будто пробовал эти словечки на вкус.

– Молодёжный сленг наших ульяновцев.

Мои ребятишки подхватывают мои словечки – привнесённые из 21 века, только влёт!

Обговорив все детали и договорившись о следующей встрече – где всё будет решено уже конкретно и, перед прощанием Сельвинский участливо интересуется:

– А каковы ваши дальнейшие планы, Серафим? Фантастика?

– К сожалению нет. Роман «Марс – наш!», видимо, будет первым и единственным в этом жанре. Дальше думаю написать цикл военных повестей… Ну, а там видно будет – зарекаться не буду.

Моё литературное творчество, будет как огонь снайпера: редким – но метким, ибо и без него мне есть чем заняться.

Про дальнейшую судьбу Ильи Львовича Сельвинского инфы у меня нет – надеюсь, минует его горькая чаша конца тридцатых – начала сороковых годов[31]…

Другой отец-основатель литературных конструктивистов – Корнелий Люцианович Зелинский, происхождением был из польских шляхтичей очень древнего рода. Старше нынешнего меня на шесть лет, Корнелий в 1918 году закончил философское отделение историко-филологического факультета работал военным корреспондентом, редактором и даже секретарём Совнаркома на Украине. Ныне он подвязался в Москве литературным критиком и считался одним из основоположников теории конструктивизма.

Рисунок 19. Заседание Литературного центра конструктивистов 1929 г. Слева направо А. Квятковский, В. Асмус, Э. Багрицкий, К. Зелинский, Н. Адуев, И. Сельвинский, С. Свешников (Артур Сталк), В. Луговской, В. Инбер, Г. Гаузнер, Е. Габрилович.

«Конструктивизм» трактовался им как идеология времени переходного к социализму. По мнению Зелинского, которое разделяла и вся группа, развитие техники развивает и самого человека, позволяя на единицу его силы и времени производить всё больше и больше «действия».

Даже термин специальный придумал – «грузовикация»!

Особое значение в литературном конструктивизме его теоретик придавал так называемой «смысловой доминанте» – теме произведения, которой должны подчиняться все его компоненты.

Конечно, на мой взгляд человека из будущего: наив – просто ключом бьёт. Однако, за неимением лучшего…

Потомок крестьян приехавших когда-то в Москву, интеллигент «во втором поколении» Алексей Николаевич Чичерин, из литературных конструктивистов – был наиболее оригинальным, изобретательным и оригинальным до конкретных заскоков. Получив высшее образование, он литературой занимался буквально с детства – давал частные уроки русского языка и литературы, публиковался в студенческих изданиях, занимался книжной коммерцией.

Его первая стихотворческая книга «Шлепнувшиеся аэропланы» вышла в 1914 году, однако широкой публике Алексей Чичерин больше был известен как чтец «бархатным благовестом» произведений Владимира Маяковского. И даже сам автор якобы признавал, что это он делает лучше него.

«Конструктивизм» подвергался нападкам со всех сторон. Считалось, что его приверженцы все до одного «интеллигенты» (на себя бы в зеркало посмотрели!), что они преклоняются перед техническими достижениями Запада (как преклоняться перед советскими «техническими достижениями», если их пока нет?) – именно за это, их в конце 20-х «сожрал» РАПП.

Ну а в этот раз мы ещё посмотрим – кто кого «сожрёт».

Практически всю весну 1924 года, я провёл столице лишь кратковременно возвращаясь в Ульяновск – для решения тех дел, что без моего присутствия не решались.

Кроме всего прочего, потихоньку-помаленьку вживаясь в литературную жизнь Москвы и всей страны в целом, я со многими писателями и поэтами познакомился и сошёлся накоротке, как говорится.

Такие знакомства не будут лишними в свете некоторых моих задумок!

Мне благоприятствовало: во-первых – наличие рекомендации от «иманжистов», во-вторых – мой «попаданческо-фантастический» роман «Марс-наш!», мал-помалу набиравший популярность.

Вообще, фантастика в эпоху НЭПа была явно в тренде!

Вместе с нашумевшей в прошлом году «Аэлитой» А. Толстого, или менее известными «Грядущим миром» И. Окунева (город будущего – управляемый чем-то вроде компьютера), «Через тысячу лет» И. Жукова (синтетическая пища) – в этот период было опубликовано около двухсот книг жанра научной и не очень научной фантастики. На этом фоне моё творчество не выглядело чем-то необычным, что касается сюжета. Если же думающий человек внимательно присматривался к описываемым в романе «заклёпкам», это могло дать ему пищу для размышлений и последующим попыткам их «запилить» в «реальном металле».

По крайней мере такова была одна из моих задумок.

А вообще, популярность фантастики объяснялась стремление мастеров пера оторваться от довольно непривлекательного настоящего – устремившись в виртуальное будущее.

Старая народническая утопия заменялась техническим прожектёрством!

Однако, на мой взгляд это было более лучшим – чем юродствовать или ностальгировать по прошлому «серебряному веку». Время соцреализма же, пока не наступило – нет пока в повседневной народной жизни ничего такого, что можно было бы с упоением описывать.

Литературная фантастика практически исчезнет в ближайшем будущем вместе с укреплением авторитарно-бюрократической системы… И с первыми же признаками её ослабления – возродится вновь.

Подытоживая же свой литературный «обзорчик», скажу: несмотря на короткий срок художественная литература эпохи НЭПа безусловно сконцентрировала в себе все его же существующие противоречия – народные иллюзии и интеллигентское прожектерство, обывательские пересуды и официальную идеологию, неизбывную ненависть и одновременно – беззаветную любовь российского человека к власти и её предержащих.

Потихоньку-помаленьку становлюсь популярным!

Бывая в литературных и поэтических кафе, среди остальных разговоров-сплетен, я уже пару раз встречал упоминание о собственной особе. Всего один раз благожелательное, в разговоре двух старпедов:

– Что бы Вы об этом Артуре Сталке сказали? Самому себе, так вот – один на один с самим собой, без всяких скидок и дипломатии, Николай Александрович?

Многие знаменитости (не только люди искусства), имели внешне – не совсем тот образ, который у меня сложился «там». Поэтому – кто это были такие, не скажу.

– Ну как вам сказать…? История с ним, по-видимому, не простая – появился вдруг ниоткуда и сразу в «дамки». Но в искусстве – это вполне закономерно! Я не хочу бросаться великим словом «талант». Не говорю, значит, что талантливый, я говорю осторожно: способный. Но он без школы, Петр Васильевич!

Ласковое слово, оно и кошке приятно. А, вот другие «обывательские разговорчики» – заставили меня несколько насторожиться.

За соседним столиком клуб-кафе «Мансарда Пронина» беседуют двое сравнительно молодых человека – видимо литераторов, или просто «вращающихся» в литературных кругах:

– Что нового? Чем живет литературная Москва? Что слышно про Есенина?

– «Есенин»? Плюньте – уже отработанный материал…

Заинтересовавшись, я подозвал официанта и заказал ещё одну порцию.

За бутылкой принесенной официантом дешевого вермута представители литературного «полусвета», наперебой рассказывали друг другу довольно сальные анекдоты о том, о другом, о третьем. Среди прочих были всуе помянуты и, художница Елизавета Молчанова, поэты Марк Бернес и Юрий Шатунов и, наконец – прозаик Артур Сталк, который оказывается – такой сукин сын…

Я аж перестал жевать: сплетен про собственную особу – было сколько угодно, хоть отбавляй!

Впрочем, повторять довольно скабрёзные подробности про самого себя – я думаю, ни к чему.

Всех обсудили, всех проработали и разделали «под орех». По всему было видно, эти двое в этой мутной словесной воде – «плавали» как лини в болотной тине, упиваясь слухами, рассказами «в кулуарах» и на кухне. По всему было видно – этим двоим вполне вольготно живётся на этом тинистом дне литературной жизни столицы, на коем им было привольно да весьма вольготно.

Благодать, да и только!

Наконец:

– А если тиснуть про него статейку? Или даже коллективное письмо?

– За это пока никто не заплатит. Сейчас вот я пишу о Маяковском: мол, жаловался в беседе с «сменавеховцем» – что большевики его заставляют «наступать на горло собственной песне», воспевая диктатуру пролетариата. Мол, так он и говорил: «Да, воспевал, да, рекламировал. Но все это против своей воли, в железных тисках диктатуры пролетариата». Ха-ха-ха!

– А эту беседу кто-нибудь записал?

– Не будь идиотом!

– Ах, да – понял.

Молча жуют, затем:

– Ты тоже здорово пишешь! Как ты Васильева оттягал за его стишки – одно удовольствие читать.

Пообедав, они пожали друг другу руки и разошлись довольные собой – а я остался сидеть как оплёванный.

Видать кто-то платит и платит очень хорошо (клуб-кафе «Мансарда Пронина» – дешёвой забегаловкой не назовёшь!) за клевету в адрес известных деятелей искусств.

Кто это?

Я подозвал официанта и сунув в руку мелочь – спросил указывая на опустевший столик:

– Кто эти двое, что там обедали?

– Драматург Владимир Киршон. Кто второй – не знаю, он у нас редко бывает.

«Владимир Киршон»? «Драматург»? Кто такой, почему не знаю?

Вернувшись в конце мая в Ульяновск, я уж было и забыл про это досадное происшествие и какого-то там «Киршона», как вдруг случайно попавшаяся статья в газете заставила меня насторожиться. Кто-то явно пишущий под псевдонимом, плотно наехал на мой «Красный марш» – опубликованный в очередном сборнике стихов поэта Марка Бернеса. Ему видите ли, не понравилась упоминание «Великой Руси» – в чём усматривается попытка возрождения «великодержавного великорусского шовинизм».

Это обвинение в то время, если кто не знает – немногим легче обвинения в открытой контрреволюции.

Вскоре, пришло и паническое письмо от моего литературного агента Веры Ивановны Головановой, из которого я отчётливо понял:

Началась травля!

– «Владимир Киршон», говоришь? – говорю, усаживаясь за комп, – а ну-ка посмотрим, что ты у нас за фрукт такой есть…

Инфы по этой личности недостаточно, конечно, но она – хоть в рассеянном виде, но есть.

Его имя вот-вот «загремит» в стране и даже по миру: в конце 20-х годов пьеса Киршона «Ржавчина» шла в театрах на Бродвее. По сюжету, вчерашние красноармейцы были вынуждены во времена НЭПа заниматься предпринимательской деятельностью – пошивом рубашек и торговлей, что воспринималось ими как предательство Мировой революции.

Дурдом, блять…

Другие его пьесы с названиями типа: «Мировой пожар горит, буржуазия дрожит!» и «Посмотрите, как нелепо расплылася рожа НЭПа» – были не столь популярны.

В литературных кругах ходили слухи, что однажды Киршон будучи на приёме у Сталина, поинтересовался о произведённом на того впечатлении от спектакля по своей пьесе «Хлеб» – на котором Вождь был накануне. «Друг всех советских писателей» вынул изо рта трубку и равнодушно ответил: «Не помню. Вот одиннадцать лет назад я смотрел «Коварство и любовь» Шиллера – помню до сих пор. А вашу пьесу – не помню».

Вроде даже воевал и вроде бы даже – партизанском отряде…

Хм, где же ещё? В регулярных частях РККА архивы есть и любого «героя» можно проверить на «вшивость».

В 1920 году в возрасте 18 лет стал членом РКП(б).

Так рано? А может – самозванец, какой? Неплохо было проверить – кто, когда и при каких обстоятельствах принял это "юное дарование" в партию, какой у него был испытательный срок и кто за него поручился…

Глядишь – всплывёт что интересное!

Кроме шести классов идеологически чуждого гимнастического, при большевиках получил «правильное» образование в Коммунистическом институте им. Свердлова. После учёбы он к станку на заводе не встал и, в забой не спустился – а стал пропагандистом.

Самое хлебное место при диктатуре пролетариата!

Создав первую ассоциацию пролетарских писателей Ростове-на-Дону, он перебрался в Москву и в этом – 1924 году оказался в комиссии по созданию печально знаменитого литературного объединения РАПП (Российской ассоциации пролетарских писателей), сразу попав в его секретариат.

Драматург Александр Афиногенов назвал коллегу: «Воплощением карьеризма в литературе».

Отличаясь феноменальным чутьём к спросу «в верхах», остро чувствуя подходящий момент Владимир Киршон станет как бы «политруком» этой беспощадной к конкурентам организации. Он умел создать себе «правильную» репутацию и был «пробивным» малым, добиваясь одобрения и поддержки чиновников от литературы.

Киршон использовал все средства устраняя с дороги «конкурентов». По своей собственной инициативе, он докладывал лично Сталину в письмах. Причём открыто – прямо заявляя об своих доносах на собраниях, на которых громил оппонентов. Он стал надзирателем за писателями и поэтами: шаг влево или вправо от социалистического реализма – грозил писателям страшной карой, вплоть до обвинения в контрреволюции.

«Скажи мне кто твой друг, а я скажу кто ты».

Среди друзей Владимира числись Генрих Ягода и Николай Ежов. Правда первый, как-то признался что купил «трубадура пролетариата» денежными подачками от НКВД за травлю неугодных писателей…

Ага! А вот и заказчик объявился!

Как бы там не было, за деньги или безвозмездно – даром то есть, Киршон считая врагами – травил Алексея Толстого, Михаила Зощенко, Михаила Пришвина, Вениамина Каверина, Бориса Пильняка, Исаака Бабеля, Леонида Леонова, Бориса Пастернака…

По ходу, вскоре к ним вскоре присоединится и вся наша «троица» – Артур Сталк, Марк Бернес и Юрий Шатунов.

Особенно упорно, Киршон травил Михаила Булгакова, за что тот в долгу не оставшись – воплотил его в несколько своих литературных героев. Самый запоминающийся среди них – предатель Иуда из романа «Мастер и Маргарита».

Закончилось бы плачевно, но Сталин своего любимого писателя на расправу не выдал.

С началом «Большого террора» Владимир Киршон усилил свою разоблачительную деятельность – строча письма уже не только Сталину, но и напрямую в НКВД. Там его старания заметили и…

Арестовали его самого – ярого и беспощадного «борца с троцкизмом»!

В застенках «кровавой гэбни», Киршон подобно своему идеологическому собрату и коллеге по перу – Солженицыну, станет камерным стукачом. Говорят, его даже подсаживали в одну кутузку к впавшему в немилость и славящемуся своими «нетрадиционными» пристрастиями Ежову.

Несмотря на четыре послания Сталину с раскаянием и мольбами о помиловании, Владимира Киршона расстреляют в 1938 году «за участие в контрреволюционной организации». Сведений нет, но видимо этого «трубадура» – как и многие тысячи ему подобных «безвинных жертв», реабилитируют после разоблачения так называемого «Культа личности».

Про него самого и его пьесы давно забыли, но в памяти людей осталась песня, написанная Киршоном в 1936 году для пьесы «День рождения», поставленной в 1936 году:

«Я спросил у ясеня: «Где моя любимая?»

Ясень не ответил мне, качая головой.

Я спросил у тополя: «Где моя любимая?»

Тополь забросал меня осеннею листвой».

Помните такую из бесконечно повторяющегося каждый Новый Год «Иронии судьбы»?

На мгновение задумавшись, я непреклонно:

– Я тебя уничтожу! Не получится уничтожить морально как личность – уничтожу физически. Как инородное тело, как раковую опухоль в нашей великой русской культуре. А эту замечательную песню – присвою Марку Бернесу, как репарацию за клевету в письменном виде.

Подумав, я добавил:

– И весь ваш гадючник под названием «РАПП» загеноцидю!

В принципе, следуя простому житейскому правилу «ищи кому это выгодно» – вполне можно догадаться и, не имея «послезнания» и семи пядей во лбу. Кто в конце концов, победил в этой литературной бескомпромиссной битве за выживание?

«Российская ассоциация пролетарских писателей» (РАПП) будет образованна в следующем – в 1925 году и, слившись с себе подобным «Всесоюзным объединением Ассоциаций пролетарских писателей» (ВОАПП), в которой займёт ведущие позиции – к 1930 году разгромит все остальные литературно-творческие группировки. В 1932 году будет создан единый «Союз писателей СССР» и многие идейные рапповцы займут в нём высокие руководящие посты.

И страну на семьдесят лет накроет мрак однообразия!

Квитанцией такого состояния станут слова «лучшего друга» всех советских литераторов:

«Других писателей у меня для вас нет!».

И кстати, ознакомившись поближе с реальным положением дел – меньше всего я обвиняю его самого.

Отдельные немногочисленные светлые лучики вроде «Лейтенантской прозы», лишь частично смогут рассеять мрак бесконечных «производственных романов» эпохи «застоя».

РАПП организовали и были его главными идеологами такие известные (и не очень) писатели как Фадеев, Фурманов, Киршон, Либединский, Ставский. Всего же в его составе насчитывалось несколько тысяч членов. Печатным органом рапповцев являлся журнал «На литературном посту», идеологическая концепция развития литературы базировалась на лозунге «союзник или враг», основным направлением – психологический анализ изображаемых героев.

«Кто не с нами – тот против нас!», «Когда враг не сдаётся – его уничтожают!».

Именно такими принципами руководствовалась ассоциация, когда с одинаковой яростью нападала как на «ликвидаторскую теорию» Троцкого – в принципе считавшего невозможность «пролетарского искусства» (здесь я с Львом Давыдовичем совершенно согласен), так и на «попутчиков» – вроде Михаила Булгакова и, даже на таких «столпов» соцреализма как Максим Горький.

Генеральным секретарём этого литературного монстра был некий Авербах Леопольд Леонидович – личность довольно примечательная. Отец главы «пролетарских» писателей – владелец(!) пароходной компании на Волге, мать – сестра Якова Свердлова(!), а среди близких родственником – сам(!) Генрих Ягода.

Это именно Авербаха, Булгаков «обессмертил» изобразив в Председателе «МОССЛИТа» Берлиозе и злостном литературном критикане Латунском…

Достала видать эта гнида, великого русского писателя!

Среди «бессмертных» литературных трудов главы пролетарских писателей, числится лишь соавторство книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» – написанной через десять лет после описываемых событий, да редактирование «Истории фабрик и заводов». Зато, под его чутким руководством к тридцатым годам все прочие литературные объединения «по интересам» будут на голову разгромлены и, РАПП – став монополистом в литературе, сможет стимулировать творчество издавая буквально такие грозные указы: всем писателям «…заняться художественным показом героев пятилетки и доложить об исполнении распоряжения в течение двух недель».

Это – полная жоп…па, дорогие товарищи!

В конце концов, даже власти поняли весь абсурд происходящего и в 1932 году разогнали весь этот балаган сцанными тряпками, создав взамен «Союз писателей СССР». Однако, наш «герой» и здесь выкрутился-вывернулся – сперва участвовуя в организации его Первого съезда, а затем войдя в состав руководства.

«Его время» настанет лишь в 1937 году, когда Авербаху Леопольду Леонидовичу – злые сатрапы-палачи «намажут лоб зелёнкой» в одном подвале с его родственником и ещё одной невинной жертвой сталинских репрессий – Генрихом Ягодой.

После бессонно проведённой ночи, найдя и разбудив бессовестно дрыхнущего Гешефтмана, плотно позавтракал с ним и, уже за чаем спрашиваю:

– Миша! Расскажи мне про своих московских «дам сердца».

– …???

– Про ваши с ними «чувства» не надо – я приблизительно и в общих чертах про них знаю. Кратко и сжато в форме военного рапорта: кто такие, какие знакомство водят, чем занимаются и чем на жизнь себе зарабатывают?

Не успел он открыть рот, как уточняю:

– Про откровенных шлюх не надо – мне их «способы» заработка не интересны.

– А у меня и нет среди таковых знакомств…

– Не сомневался никогда и ничуть, в твоём моральном облике, мой юный вьюнош. Так давай, рассказывай!

Барон, вообще – молодец!

Действуя по волчьему обыкновению – не резать овец близ собственного логова, в Ульяновске он лишь поддерживал приятельски-деловые отношения с представительницами прекрасной половины. Может и имеется там у него какая-нибудь вдовушка для удовлетворений сиюминутных «низменных страстей», но широкой общественности про то было неведомо.

Впрочем, «моя школа» – это я его с первого же появления строго предупредил:

– Миша, смотри не наследи!

Попав же со мной в Москву это весной, он как с цепи сорвался.

По не совсем внятной для меня причине, Мишка предпочитает «крутить любовь» с женщинами – как бы не в два раза его старше. Может, таков был его первый интимный опыт ещё до нашего с ним знакомства, может он с меня пример берёт – уже в открытую живущего с Председателем артели «Красный трактир» Софьей Николаевной Сапоговой, старше меня нынешнего на…

Трепаться о возрасте женщины – самое последнее дело!

Мишка недоумевает:

– Зачем тебе это?

Строго взглянув, насупив брови:

– Ты давай бухти! А зачем и, вообще – нужно ли мне это, я сам «по ходу пьесы» решу.

Мишка пожав плечами «забухтел», а я его слушая продолжал размышлять…

– …«Паровозы надо давить пока они всего лишь чайники»! – задумавшись, вдруг произнёс я вслух.

– Не понял? – склонил голову вбок Мишка, прервав довольно живое повествование про свою очередную пассию.

Наливая себе ещё чайку:

– Любое вредное явление надо уничтожать в зародыше, хочу сказать.

После недолгой задумчивости, мой воспитанник-напарник спросил:

– А как определить – вредное оно или полезное, Серафим? Вот я вижу – ребёнок. Как определить – не будучи ангелом, вроде тебя: кто с него вырастет – великий учёный или гнусный мерзавец?

Задумываюсь в свою очередь, и:

– Если не лукавить, Миша – предвидеть такое и ангелу не под силу. Могу с уверенностью сказать лишь одно: процентов на восемьдесят пять – из этого ребёнка вырастет обыкновеннейший обыватель, серая посредственность… И слава Богу! Слишком много великих учёных и гнусных мерзавцев – человечество просто не выдержит, как биологический вид.

– Хахаха!

– И ещё запомни: среди «великих» – учёных, писателей, политиков, полководцев – без разницы, «гнусных мерзавцев» – как раз и, больше всего!

Глаза Мишки напоминают новенькие десятирублёвики:

– Не, ну ты и… Сказанул!

– И тем не менее – это так, моё юное – и пока ещё наивное дарование. И ещё запомни: как говорил наш ныне покойный Вождь и Учитель – «Иной мерзавец нам тем и полезен – что он мерзавец».

Тот, буквально в афуе:

– Он так и говорил?!

Утверждающе качаю головой:

– Ильич был циничным практиком до мозга костей – иначе он не был бы тем, кем стал. Конечно, в газетах эти его слова не опубликуют и в учебниках по истории их не напечатают… И нам бы с тобой поменьше трепаться, Миша. Понял?

– Могила!

Так, так, так…

Как обычно, с лёгкой иронично-дружелюбной улыбкой рассматриваю собеседника:

– Миша! Думаю, ты достаточно созрел для познания следующей ступени шпионажа.

«Разведывательная сеть» в Ульяновске – созданная им по моему заданию и методичкам, хотя и страдала рядом серьёзных огрехов – но действовала. Конечно, в основном – «детский сад – штаны на лямках», но пару раз я получал вполне серьёзные донесения – о готовящихся покушениях на целостность моего кошелька и смог их вовремя предотвратить.

Сам Гешефтман, изучив кроме «истории шпионажа» ещё пару брошюрок и сдав по ним «экзамен», вполне годился для чего-нибудь более серьёзного.

Смотрит по-волчьи умными глазами:

– Я слушаю тебя, Серафим…?

Не торопясь допив чай, затем пройдясь по кухне и, наконец вновь сев напротив него:

– Ты, это… Экзамены, или что там у вас в школе, сдал?

– «У нас» – итоговое занятие. Сдаю через два-три дня.

– Собирайся – через два-три дня ты едешь в Москву и, вот тебе задание на летние каникулы, Миша: до нового учебного года – надо создать в столице разведывательно-агентурную сеть…

Тот в неподдельном ужасе:

– СЕРАФИМ!!!

Ласково треплю его за ухо:

– Хахаха! Что, испугался? И правильно сделал…!

Реалистично оценивает свои возможности – толк из парнишки будет.

– …Ещё бы ты научился контролировать свои эмоции и не перебивать старших – особенно «в ангельском чине», не дослушав.

– Извини, Серафим.

– Ничего, ничего… Это – всего лишь молодость, – утешаю как могу, – а молодость, единственный недостаток у человека – который проходит сам по себе.

Буквально на мгновение задумываюсь: есть у меня на компе среди «послезнания» несколько книг по аутогенный тренировке, психо-самоанализу, методам скрытой физической тренировки и тому подобное. Жаль конечно на это время и ресурсы компьютера терять… Но всё же надо сделать по ним краткий дайджест и выслать Мишке.

Времени на «каникулах» достаточно – пусть изучает, авось пригодится!

– В Наркомат обороны, на Лубянку и тем более – в Кремль, Миша – проникать не надо и сейфы там потрошить, я от тебя не требую. Ты всего лишь учишься шпионскому ремеслу и, в этот раз – практикой у тебя будет литература. Это совершенно безопасно и даже если тебя «вычислят»… Хахаха! То, даже розгами не накажут.

Насупившись и нахмурив брови, добавил:

– Ну, разве что я усомнюсь в твоих способностях.

Чисто прикалываюсь, но по враз посерьёзневшую лицу Барона понял – что мои последние слова он принял как никогда серьёзно. Облизнув губы, нетерпеливо спрашивает:

– Что я должен делать, Серафим?

Если верить его словам, большинство из его взрослых подруг – «двигается» именно в области литературы. На ловца, как говорится – и зверь бежит!

– В этот раз, из своих «дам литературного полусвета» требуется создать: во-первых – разведывательную структуру, во-вторых – аналитический центр, а в-третьих…

Пристально – как пистолет к виску, смотрю прямо в мишкины глаза:

– Ты должен научиться манипулировать общественным мнением за счёт распространения сплетен, написанием анонимных писем – порочащих неугодного человека… Возможно даже – доносами.

На мишкином лице неприкрытое отвращение:

– Зачем тебе это надо?

Вкрадчиво:

– Миша! Это не мне надо… Это, надо нам ВСЕМ!!!

Недоверчивость:

– Для чего?

Этим вопросом и главное – всем своим видом оскорблённой «невинности», он меня конкретно зацепил. Встаю и на ходу выпаливаю пулемётной очередью:

– Для того чтобы к примеру, читать те книги – что мне нравится, а не те – какие кем-то признаны «правильными»…!

Сделав круг – останавливаюсь перед ним, нависнув сверху:

– Вот, к примеру, захотелось мне почитать порнографию – пошёл и купил в магазине, а не у кого-то с рук в подворотне по цене синих американских штанов…!

Мишка-Барон только ресницами хлопает.

Ещё «круг»:

– Нормальный человек прочтёт, плюнет и выбросит – а ненормальный всегда найдёт где взять. Но у человека должен быть выбор, понимаешь? Лишь тогда он считает себя свободным…!

Ещё:

– «Воспитать нового человека»… Ха! «Скачки на граблях» – наш национальный вид спорта. Тысячу с лишним лет, кроме «правильной» Библии, Корана или Торы – человечество других книг не читало и, что? Много «сапиенцев» жило по заповедям в них изложенным…?!

Снова ещё:

– Они говорили… Они будут говорить: «тлетворное влияние Запада» – забыв, что «запретный плод сладок». Мы не можем взять и улететь на Марс – мы вынуждены жить рядом с этим «тлетворным влиянием», а вода в плотине «дырочку» – всегда найдёт и размоет…!

И опять ещё:

– Доколумбова Америка – была отгорожена от «Запада» океаном и, что? Приплыла туда как-то раз кучка бледнолицых авантюристов на деревянных скорлупках, завезла христианство, водку и оспу, и…

Потрясая над ним кулаками, вопию бесноватым демоном:

– КИРДЫК ТВОЕЙ АМЕРИКЕ!!!

Барон, бессознательно вжал голову в плечи.

Напоследок:

– Нету, блядь, оказывается иммунитета у «краснопаспортных» индейцев – ибо какие-то упоротые мудаки, семьдесят лет держали их в стерильной от «буржуазной заразы» среде…!

Наконец выдохнувшись, с мрачным видом усаживаюсь на место, смотря куда-то в сторону:

– И всё… Ни единого выстрела – но нет больше великого народа! Лишь жвачное стадо зомби возле кормушек «Макдональдс» или в соцсетях «всемирной паутины». А единственные выжившие строчат романы про «попаданцев» – понимая, что от них уже ничто не зависит…

Миша осторожно:

– Я мало что понял из сказанного – но вижу, что ты обуян сомнениями, Ангел?

Бурчу:

– «Ангел, Ангел»… А ты думаешь – нам, ангелам, легко? Это у вас всё просто: «земля-небо», «белое-чёрное», «красные-белые». Если красный скажет «дважды два – четыре», белый его обязательно опровергнет: «Нет, сцука – пять!». Если белый изречёт прописную истину: «Земля – круглая», то красный – анус себе на британский флаг порвёт, но докажет – «Земля имеет форму чемодана и, все мы вокруг неё вращаемся»!

Что более всего убивает, такое положение дел будет происходить и в «моё» время. Даже, через сто лет – будет продолжаться Гражданская война в умах и сердцах моих соотечественников, по всей вероятности – кем-то очень умелым, тщательно подогреваемая…

Смотря на него, широко развожу руками:

– А мне как поступить – чтоб не напортачить ещё больше, чем уже было напортачено?

Мишка понимающим взглядом:

– Не знаю. Тебе решать.

– «Тебе решать»… Вот так вы всегда!

Порефлексировав ещё чуток по нашему русскому обыкновению и, наконец оставив все сомнения позади – ударив кулаком по столу, со всей решительностью твёрдо говорю:

– Вот я и решил: структуре манипулирующей общественным мнением – БЫТЬ!!!

Мишка тоже видать после моей излишне бурно-эмоциональной речи избавился от своих сопливо-розово-интеллигентских заморочек:

– Согласен! В конце концов: сплетни, анонимки и доносы – такое же оружие для достижения цели, как и другое.

– Правильно, Миша! Только никогда не надо забывать, что это оружие – обоюдоострое. И до крови об него самому порезаться, подцепив гангрену – раз плюнуть. А теперь, Миша обсудим детали… Кстати, пока я с мыслями собираюсь – набери-ка воды и поставь-ка ещё чайник на примус.

– …Женщины сильны своею скрупулёзностью в мелочах, мы – видением и планированием дальних перспектив. Поэтому информацию пусть собирают твои бабы – хоть по постелям, а вот её обрабатывать и анализировать – найди мужика. С доносами в ОГПУ пока погодь, вплоть до особого распоряжения! А вот на сплетни и анонимки поставь какую-нибудь прожжённую стерву, владеющую пером. …Есть такая уже на примете?

Мой юный резидент в шоке:

– Мне с ней… С «такой» спать?!

– Хахаха! На твоё усмотрение, Миша, только на твоё усмотрение… Если «кадр» окажется действительно стоящим – можешь приставить к ней какого-нибудь «мотивированного» альфонса или даже двух – трёх, денег в твоё распоряжение я оставлю вполне достаточно.

Грожу пальцем строго:

– Смотри на мороженное много не трать!

Сперва хорошенько подумав:

– Сплетни то – проще простого: шепнул в нужные уши и, пошла она гулять по свету и жить самостоятельной жизнью! Написать анонимку же – всего полдела. Теперь её надо доставить адресату так, чтобы это было похоже на крик души возмущённого представителя общественности – а не банальнейший поклёп на ни в чём неповинного человека.

Попунктный подробный инструктаж, вижу – взгляд несколько понурый:

– Серафим…

– Что ещё?

– Я не отказываюсь, но мне кажется – я недостаточно подготовлен для такой миссии.

Действительно, поздновато я взялся за его подготовку в качестве «супер-агента»!

Но у меня выбора нет, поэтому ободряюще похлопываю по плечу:

– Ничего! Приеду сам или вышлю ещё «методичек» – не забывай только уничтожать после изучения.

Что-то ещё, очень важное забыл…

Ах, да! Крайне озабоченно-заботливым тоном:

– Миша, тебе недавно официально исполнилось семнадцать лет и, как твой опекун я должен просветить тебя в вопросах полового воспитания…

– Бугагага!

Звонкий щелчок в лоб:

– Хорош ржать, прелюбодей мелкий. Я про нехорошие болезни – связанные с половой жизнью с женщинами сомнительной репутации, так сказать.

– Ах, вот оно что…, - тот посерьёзнев, – внимательно слушаю?

– При некоторых видах коитуса, риск их подцепить снижается на порядок. Ты знаешь, что такое «минет»?

Невинными глазками «шарит» вокруг себя:

– Нет, не знаю. Но мне было бы очень интересно послушать про «минет» от Ангела…

Издевается гадёныш или и, взаправду не знает? Ещё раз звонко щёлкнув по лбу, так что Мишка ойкнул и зачесал его засопев обиженно, говорю:

– Ладно, я тебе с методичками по шпионажу вышлю одну очень интересную книжку «для взрослых» с «картинками» – изучишь вместе со своими «подружками». Кстати, её – ты можешь не сжигать!

Этот проект, мной был назван «Могучая кучка».

Забегая на пару месяцев вперёд…

Будучи по делам в славном городе Туле, не утерпел – заскочил «с ревизией» в Первопрестольную:

– Что, Миша, как успехи?

Лыбится радостно:

– Половину поз из твоей «Кама Сутры», мы с Александрой Александровной уже выучили.

– Не могу не радоваться за тебя! А, кроме того?

Вмиг став предельно серьёзным:

– Все методички вызубрил – от зубов отскакивает, готов сдать «экзамен» по любой из них…

Изучив Барона достаточно хорошо, я знаю: если он сказал что, что-то сделал – он это сделал. Поэтому:

– Ммм… Как-нибудь потом! Я к тебе буквально на денёк – пожалуй, лучше бы полюбовался результатами практики.

Предупреждая открывшейся было мишкин рот – готового выдать очередную остроту, уточняю:

– Только не по «изучению поз» – а по созданию «Могучей кучки». А теорию потом – как вернёшься с «каникул», сдашь.

Тот, с видимым огорчением что не обломилось меня подначить:

– Тогда ты приехал как раз вовремя! Сегодня как раз намечается грандиознейший литературный туснячок, где я тебе всех их и представлю. Кроме, пожалуй их аналитика и лидера: тот слишком старенький чтоб участвовать в подобных мероприятиях.

– С тем я сам познакомлюсь… В «своём кабинете».

Тот, потирает руки:

– Опять «спектакля»? Люблю я это дело! Жалко, Лизки не будет…

Я на краткий миг почувствовал жалость: он, до сих пор ещё скучает по «своим ребятам».

– Ничего. Встреча будет краткой – до чая дело не дойдёт. А раз он «слишком старенький» – лизкина попка не произведёт на него нужного впечатления.

Внимательно смотрю в глаза:

– Надеюсь, наиболее хорошо ты изучил мою брошюрку с названием «Конспирация»?

– Конечно! Мою роль в организации знает только Модест Карлович и Лерочка. Вербовка всех остальных производилась через последнюю и по большей части скрытно. Про тебя же вообще не было слова: на тусняке ты просто будешь начинающим прозаиком – каких там с десяток, попавшим в «салон» по приглашению Фимы.

– Кто такая?

– Одна из сотрудниц и, одна из твоих якобы «фанаток» как писателя. Через неё ты будешь поддерживать связь с «Могучей кучкой», когда я «внезапно» уеду.

Вот это, «якобы» – неожиданно не зашло и, я невольно поморщился. Миша, по-своему это поняв, подмигнул:

– Тебе понравится! Немногим старше твоей Софьи Николаевны и главное…

Прерываю его и, осуждающе качая головой – вполне серьёзно говорю:

– Ох, Барон… Когда-нибудь я тебя просто-напросто пристрелю!

Тот, в момент «прижав уши»:

– Лучше вышли какую-нибудь «методичку» по словесной сдержанности…

Проводив Мишку, успел выспаться и привести себя в порядок – загримировавшись под простоватенького на вид провинциала, как в дверь позвонили. Вопреки опасениям Фима оказалась довольно моложавой и миловидной особой и после мимолётного секса в довольно незатейливой позе «раком прямо в прихожей», мы с ней поймав извозчика отправились в «литературный салон».

Когда-то роскошная квартира какого-нибудь довольно высокопоставленного царского сановника, была порядком обшарпана и на мой взгляд – крайне безыскусно обставлена. Вместе с тяжеловесной «николаевской» мебелью из какого-нибудь служебного кабинета, здесь находились легкомысленные мещанские пружинные диваны с зеркалом и полочкой для «слоников» приносящих счастье, обычные письменные столы из какой-нибудь адвокатской конторы, пузатые кожаные кресла, торшер с атласным абажуром с нарисованной на нём Фудзиямой и сакурой в цвету и, славянский шкаф довольно грубой работы.

Хожу, знакомлюсь, веду «светские беседы» – стараясь меньше говорить, побольше слушать да на ус мотать.

Вот две дамы делятся секретом унижения любовницы мужа:

– Так ему скажи: «Ну, да ладно! Но ты с этой особой бываешь на людях, ты же – известный человек, дорогой! Неужели тебе приятно и удобно ходить рядом с этой простушкой? Давай ей, что ли, чулки купим или кофточку какую-нибудь».

Вот какой-то молодой литератор жалуется на вид – «метрессе», об своих разногласиях с редакцией:

– …Вот Вы сказали, что мои позиции якобы не ясны. А как иначе, если я пишу одно – а меня заставляют делать всякие добавки, убавки, вставки, изъятия. Вот и получается нечто неясное – потому, что я тяну в одну сторону, а редакторы в другую.

– Вот, как? А я считала, что сейчас редакторы с более широкими взглядами и не мешают высказываться.

– Ах, если бы… Вот и я все время говорю и пишу об этом!

Вот ещё:

– Вы только не облегчайте себе задачу! Рассматривая одну сторону чего-либо, не забывайте о другой. Иначе Вам преподнесут нечто такое, когда у вас уже будет готова своя концепция и ее одностороннее обоснование. И Вас собьют с позиции, Вы растерялись, Вы перечеркнуты – как творческая личность! И не спешите – никуда не спешите. Не обгоняйте «крота истории»: он роет – вы следуйте за ним и, тогда быть может – все ваши проблемы решатся сами собой. Надо прежде всего узнать, разузнать, взвесить все «за» и «против».

– Вы к тому же еще юрист, древних читали в подлинниках. Так вот вам, марксисту, надо почаще пользоваться этой тактикой. Не суетитесь по младости лет своих: в коммунизм надо тащить не Маяковского, а скажем – Мандельштама, Цветаеву, Пастернака! Изучайте их повнимательней, проинтерпретируйте, прокомментируйте. Вот, подлинная поэзия революции, вот – поэзия, рожденная Октябрем! Постепенно, шаг за шагом вытесняйте ими тех – кого «в лоб» не взять.

– Вам литературный портрет Цветаевой нужен? Андреева? Бабеля? Стихи Мандельштама на эстраду?! Тогда изучайте тактику Чингисхана или нашего Суворова, милейший: «Заманивай, братцы, заманивай!». Вот именно так!

– Они меня винят тут в том, что я что-то искажаю, извращаю – не на то и не на тех ориентируюсь. А у меня один ориентир: литература и искусство должны быть литературой и искусством! Я отвергаю классовый подход в художественном творчестве, я отвергаю их социалистический реализм с вполне определённым мировоззрением!

– Мы же люди своего века и одного круга, мы люди русской культуры и, даже находясь по разные стороны баррикад – вполне можем восхищаться одними и теми же произведениями талантливых мастеров. Не правда ли?

– Как это Вы правильно сказали! Мы можем и должны горевать общим горем, мы можем и должны радоваться общей радостью…

Наконец, когда мне это всё достаточно осточертело, явился Мишка с «хозяйкой» литературного салона и, Фима меня с ними якобы познакомила.

– Рад, очень рад! – сказал мой юный «резидент».

– А, как я рад!

Спустя приличествующее ситуации время, мы с Мишей встав несколько поодаль от основного тусняка, вели непринуждённую беседу – как будто о сущих литературных пустяках и он меня между делом поперезнакомил с основными фигурантами «Могучей кучки».

Лерочка была дамой пост-бальзаковского возраста и ликом страшна – как две мировые войны вместе взятые и, с десяток локальных конфликтов разом – в довесок к ним…

Но отнюдь не бесталанна!

Она имела университетское образование, знание нескольких языков, умение печатать на машинке и стенографировать, небольшой опыт революционной борьбы с Самодержавием и громаднейший – выживания в русскую Смуту… Характером – жутко нелюдимая «надомница», хотя знающая как держаться на людях и привлечь к себе их внимание. Главным же достоинством в нём – являлось обострённое чувство недостатка «личной свободы» при нехватке денежных знаков.

Её, ведущиеся с далёких дореволюционных времён потуги в области литературы – не принесли ей ни славы, ни денег – хотя перо у неё довольно бойкое, ум по-обезьянски цепкий, а фантазия по-дьявольски изощрённая. Возможно, ей просто не повезло с «раскруткой» – как и многим тысячам других «непризнанных талантов».

Её «дружок», слегка начинающий лысеть тридцатилетний оболтус Петюня (кроме того, что был «плохим танцором») обладал сравнительно редким даром изменять почерк.

Нет, не подделывать – как сидящий у меня в ИТК старый фармазон по кличке Филин, а именно изменять

Петюня мог в письме выдавать себя за кого угодно: от еле начинающего писать первоклашки – до мастистого профессора из МГУ. Прежде он двигался на подделках финансовых документов, но после нескольких отсидок в исправдоме – резко поумнел и переквалифицировался в растлителя стареющих, но материально обеспеченных женщин.

Кроме того, для фабрикации анонимок у Лерочки имелось несколько пишущих машинок различных моделей с разными шрифтами, которые периодически заменялись через комиссионные магазины или барахолку.

Сорокалетний почтовый служащий Жоржик, был страстный филателист!

Именно он после лёгкого мишкиного намёка «придумал» рассылать анонимные письма через командировочных из разных концов страны, под предлогом коллекционирования им почтовых марок.

Оставляя за скобками несколько десятков собирательниц слухов и распространительниц сплетен – используемых «вслепую», во главе этой «Могучей кучки» стоял – всегда чистенький, опрятненький и аккуратненький благообразный старичок Модест Карлович. Дворянское происхождение, как тавро на филейной части породистого животного – так и «светилось» на его благородном лице.

Были у меня некоторые сомнения:

– А он не окажется слишком щепетильным в вопросах, так сказать, «чести», Миша?

За этим стояло: если ты ошибся и Модест Карлович откажется сотрудничать – его придётся «убрать».

– Он без денег.

Казалось, да: единственным его серьёзным недостатком – являлась потрясающая даже по тем временам бедность!

– Этого недостаточно, Миша.

– И он служил в жандармерии.

– А вот с этого места – поподробнее!

По словам Миши, Модест Карлович когда-то был подполковником «Отдельного корпуса жандармов», сидел при Временных, чудом уцелел при Военном коммунизме, по окончанию Гражданской войны же – был выброшен буквально на улицу с нищенской пенсией на которую, на которую – только удавиться можно было, купив верёвку.

Вот это уже «теплее».

– Вот, даже как?! Хорошо, давай попробуем. Кстати, а как ты на него – такого «хорошего», вышел?

Сделав вид, мол – «без особых проблем»:

– Тоже не состоявшийся литератор, хороший знакомый Лерочки – пытался заработать на хлеб насущный написанием детективов. Я её попросил найти человека «с мозгами» она мне и привела этого «генерала».

– Почему «генерала»?

– Так кто ж признается, что был жандармом? Вот и он выдавал себя за генерала Императорской армии – таких у красных полным-полно. А я его раскусил – на счёт «раз-два» и завербовал!

Поневоле задумываюсь:

– Опасная получилась игра…

Тот, зевнув:

– Да, как всегда у нас с тобой, Серафим.

Помолчав, Мишка с невольной грустью:

– Интересно, как бы сложилась судьба у моего бедного «père», служи он красных…?

– Он бы служил России, Миша!

Он с тоской, но и с задиристым вызовом, заглядывает ко мне в глаза:

– А кому тогда служил мой отец, будучи у белых?

Ну, не говорить же – «Антанте», верно? Тем более мишкиного «père», я даже в глаза не видел и в душу тем более ему не заглядывал.

– Тоже России. Но у них были разные видения будущего России – поэтому и произошла Смута, к великому сожалению.

– Да… Это, по видимому было именно так.

С Модестом Карловичем – с единственным из «Могучей кучки», у меня был разговор – хоть и «под прикрытием», но без экивоков. Привезённого Мишкой на автомобиле, я его встретил в своём «теневом» кабинете – затянутым в полувоенную форму и прямым как лом от «строевой выправки».

Наша встреча была краткой и предельно функциональной как отдача приказа в боевой обстановке.

Рисунок 20. Страна, должна знать своих «героев» в лицо: руководство РАПП (слева направо): А.П. Селивановский, М.В. Лузгин, Б. Иллеш, В.М. Киршон, Л.Л. Авербах, Ф.И. Панфёров, A.A. Фадеев, И.С. Макарьев. Конец 1920-х.

Представляюсь с лёгким немецким акцентом, поправив монокль в правой глазнице:

– Заведующий «13-ым отделом ОГПУ по работе с общественностью» Геббельс Адольф Виссарионович. Про Вас я всё знаю – поэтому лишних слов не надо, приступим непосредственно к делу, Модест Карлович.

Усадив в кресло напротив себя, дав время очухаться после вида иновременных атрибутов моего стола и, взяв стандартную подписку о неразглашении – гружу «пункт за пунктом» с небольшими паузами, чтоб тот успевал «переваривать»:

– Руководство как нашего Отдела – так и всего ОГПУ в целом, весьма беспокоит тот факт что некоторые прохвосты от искусства берут на себя наглость говорить и судить от имени правительства, партии и даже целого класса – пролетариата, стало быть.

– Однако, по некоторым вполне понятным соображениям напрямую мы их приструнить не можем, как в своё время сам Папа Римский – не мог приструнить Святую инквизицию, тащившую на костёр всех инакомыслящих от его имени.

– Католичество придумало Иезуитский орден – в том числе и для борьбы с излишним рвением собственных же радикалов… Мы тоже не лыком шиты! В «13-ом отделе» был разработан одобренный руководством ОГПУ план по организации группы «Могучая кучка», для тайной борьбы с излишне рьяными товарищами.

Достаю из сейфа папку и протягиваю собеседнику:

– Вот список главных радикалов от литературы и краткое досье на каждого из них. На словах скажу следующее: по некоторым агентурным данным и косвенным сведениям – эти типы на следующий год соберутся на конференцию и объединятся в некую «ассоциацию», чтоб кошмарить других литераторов – несогласных с их догматическим трактаванием пролетарского искусства…

Смотрит внимательно, но молчит.

– Так вот: перед Вами ставится задача не допустить этого события. Спросите «как»?

Старичок, чеканя каждую фразу, как на плацу маршируя:

– Нет, не спрошу, товарищ Геббельс: ибо знаю – их надо стравить между собой! Но, перед тем необходимо внести смятение в лагерь противника, заставить его потерять душевное равновесие – подавить все инстинкты кроме инстинкта самосохранения. Сделать это не так трудно! В конце концов, люди больше всего пугаются непонятного – исходя из этого и, надо действовать…

Он мечтательно закатил глазки:

– …Эх, если бы мне в своё время разрешили выполнить мой план! Слепцы, дальше своего носа ничего не видевшие…

Вдруг, вернувшись с небес на землю, этот «благообразный старичок» замолчал – испуганно втянув по-черепашьи голову в плечи.

Соображаю: «Видно, он в своё время предлагал проделать то же самое с «борцами за народное счастье»».

Выпрямившись как шпицрутен, встаю и, протягивая ему руку прощаясь, посверкиваю моноклем:

– Действуйте, Модест Карлович!

ТЕЛЕГРАМ

ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник

Книжный Вестник Книжный Бот

Книжный Бот Любовные романы

Любовные романы Саморазвитие

Саморазвитие Детективы

Детективы Фантастика

Фантастика ВКОНТАКТЕ

ВКОНТАКТЕ