Глава 15. Моё кремлёвское лобби

Однако, все мои задумки останутся (и то недолго) в лучшем случае на местном – региональном уровне, если у меня не будет мощной поддержки во властных структурах.

Что посоветуете? «Классику» жанра? Бежать к Сталину с ноутом – набитом инфой?

Так уже поздно!

К «Семибоярщине»?

Стыдитесь!

Мы же с вами современные люди – дети конца двадцатого, отцы и деды двадцать первого века.

А современный человек, если ему надо пробить-протолкнуть свои интересы, не бегает по царям или генеральным секретарям…

Он создаёт своё собственное лобби – если имеет такую возможность, конечно.

«Лобби» – словечко, пришедшее в большую политику из… Архитектуры. Сей термин (буквально «предбанник», если по-русски) сперва обозначал помещение перед входом в зал заседаний древнеримского Парламента, откуда депутаты поднимаются на свои места.

Естественно, пока они «поднимались» – им «что-то» шептали на ушко, суя «нечто» в карманы их древнеримских хламид.

Летели годы, неторопливо шли века, кое-как ползли тысячелетия и, слово «лобби» – стало обозначать группу людей, «топящих» за чьи-либо интересы во властных структурах.

Небезвозмездно, конечно – ибо «за просто так», даже прыщ не вскочит.

Произраильское лобби в Конгрессе США упоминать не буду – чтоб не обвинили в антисемитизме, пророссийское так же лихо обскачем – ибо не уверен, что такое существует…

Народ то мы, в отличии от евреев – изрядно лоховатый!

Но вот широко известное «оружейное лобби» в Конгрессе и Сенате США – это невероятно влиятельный клан, успешно противящейся любому контролю за продажей огнестрельного оружия населению Штатов.

Вот от этой «печки» и будем плясать.

Методы лоббистской деятельности могут быть как легальными, так и нелегальными.

К первым относятся различные петиции от «группы граждан», информационные компании в поддержку чего-либо, опросы населения, рассылка писем и так далее.

Про нелегальные методы, думаю объяснять не надо – подкуп, шантаж, угрозы…

Было ли лоббирование в СССР?

Представьте себе, в отличии от секса – было!

Но осуществлялось оно по территориально-профессиональному принципу: руководители областных комитетов партии «продвигали» интересы своих территорий, выбивая как можно больше преференций.

В частности, это касалось «великих строек коммунизма» во время первых пятилеток, отчего всё планирование летело с таким-то – вполне определённым чертям, а ввод в строй промышленных объектов затягивался на годы и десятилетия.

Почему советские самолёты во время ВОВ были сплошь деревянными, с небольшим вкраплением американского «крылатого металла»?

Да потому, что именно из-за лоббирования украинской партийной мафией, был построен Днепрогэс – а не электростанция где-нибудь на Урале или восточней в районе, добычи сырья для алюминиевой промышленности.

Вот и мы пойдём тем же путём – чем мы хуже наших небратьев-украинцев?

Нижегородчина – понад усё!

Исходя из вышеприведённых соображений, ещё не завершив до логического конца дело создания собственной Нижегородской партийной мафии – в январе 1926 года, я взялся за создание собственного лобби среди кремлёвских, ибо уже поджимало-пригорало.

В принципе, один «лоббист» – причём не из последних, уже давно имелся в наличии.

Это – Бухарин Николай Иванович, главный редактор газеты «Правда», журнала «Коммунист», главный идеолог партии и ныне – один из самых влиятельнейших членов «Семибоярщины».

Если кто забыл, это через него мы с его полным тёзкой Дыренковым – пробили создание «Акционерное Общество Российского Среднего Машиностроения» – АО «Россредмаш», в прошлом году выпустившего пять тысяч, а этом – должного произвести 25 000 (двадцать пять тысяч!) тракторов «Мужик»… По общему плану в сто тысяч «железных коней, идущих на смену убогой крестьянской лошадки».

Такое достижение, дополнительно придавало нашему «семибоярцу» изрядный политический вес и, тот его на каждом углу пиарил – где надо и где не надо.

Правда, Бухарин всячески оправдывая прозвище «Коля-Балаболка» – помогал нам с Николаем Ивановичем Дыренковым, чисто риторически… В частности, на страницах контролируемых им центральных органов партийной печати – он не допускал больше выпадов на АО «Россредмаш» или «УАЗ». А вот чего-нибудь материального – металла из госфондов или кредитов из «Центрабанка», от него не дождёшься – сколько не проси.

Дык «от паршивой овцы – хоть шерсти клок и, на том, как говорится спасибо!

Однако, «один в поле не воин» – особенно такой «вояка» как наш Бухарчик…

Мне и моей партийной мафии нужна группа не балаболов-теоретиков – а людей дела среди кремлёвских, пусть и подвизающихся на вторых ролях. И происходящие в стране события позволяют надеяться, что таквые найдётся.

После поведённой операции «Вброс дохлой кошки», после «Кремлёвского дела» и вообще – после всей этой великой замятни, среди крёмлёвской верхушки – произошли некоторые подвижки…

Про самые серьёзные из них уже известно, теперь опустимся этажом пониже.

Вместо покровителя балета и главного потребителя порошка «Пролетарская стойкость» – Анатолия Васильевич Луначарского, Наркомом просвещения РСФСР – был назначен Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич из когорты «ленинских гвардейцев».

Сказать по правде, я очень мало про него знаю…

Знаю лишь, что как и его старший брат – бывший царский генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, перешедший на сторону большевиков, он вполне благополучно переживёт репрессии и скончается своей смертью.

Не знаю, что от него ждать, но например все разговоры о переводе русской письменности на латиницу – разом стихли.

Видать у кремлёвских конкретно пригорело с их мечтой об участии западного капитала в восстановлении разрушенной ими российской промышленности и, после того как стало ясно что Мировой революции им не видать – а жить как-то надо, они вспомнили про людей компетентных. Поэтому после назначения Льва Троцкого Наркомом обороны, его место на должности Председателя «Главного концессионного комитета при Совете Народных Комиссаров СССР» – занял Красин, бывший до этого послом в Париже.

Так как я был знаком с ним через главного нижегородского энергетика Комарова Даниила Игоревича и Леонид Борисович – хорошо мне помог во время моего пребывания в «парижской командировке», можно надеяться на продолжение сотрудничества и, стало быть – считать его тоже членом моего лобби.

Вот только жаль, что он уже неизлечимо болен и осенью этого года – умрёт от белокровия.

Искренне жаль!

С целью найти подход к таковым, я первым делом поговорил всерьёз с Краснощёковым. Тем более – он сам, как будто постоянно провоцировал меня на это, вспоминая про свой былой – почти вертикальный взлёт и, такое – почти вертикальное падение.

Всю душу мне извёл, все нервы вымотал своим нытьём!

По своему обыкновению, начал серьёзный разговор – подкатывая к основной теме издалека:

– Ваша беда, Александр Михайлович, что Вы – одиночка. Ваши же враги в партии – уже давно сплочены в кодлу и не в одну. Вы же, сильно напоминаете мне отличника в школе – перенаселённой хулиганами…

Насколько мне известно, царским гимназиям и реальным училищам – были присущи все пороки советских учебных заведений. А среди кадетов военных училищ процветала самая настоящая махровая дедовщина – от которой перестроечный «Совет солдатских матерей» опысцался бы залпом, в полном составе.

– …Так или иначе, рано или поздно – но Вас «подвинули» бы. И скажите спасибо – что ещё легко отделались!

В глазах Краснощёкова мелькнул ужас:

– «Легко отделались»? Вы так про Илью Соломоновича Соловейчика?!

Видать, это зверское убийство – сильно повлияло на психику первого советского коррупционера и, надеюсь – больше воровать он не будет.

Печально-согласно киваю головой:

– Да, уж… Такую смерть – не дай Бог каждому! Мне или…

Гляжу прямо в глаза:

– …Вам, дорогой Александр Михайлович.

Тот, вздрогнул.

Навряд ли он решит, что такая ужасная смерть как «колумбийский галстук» – моих рук дело.

Но подсознательно – это будет над ним довлеть всю жизнь…

Практическая психология, мать её етти!

Траурно помолчали и, затем я делаю «дальний заброс»:

– Никогда не понимал одной вещи: в принципе «отличников» в школе тоже хватает – в каждом классе – два-три по крайней мере точно имеется. Так почему они не могут точно так же объединиться в кодлу и дать отпор быдлоте? Ведь, по большому счёту – хулиганов не больше их: основную массу в любом коллективе составляет пассивное большинство – которое всегда за тех, «кто побеждает».

Тот, понимающе на меня глядучи:

– Возможно, по складу характера они – индивидуалисты и не склонны к объединению в так называемые «кодлы»?

– Хм… Что ж, тогда получается? Они, по складу характера – «склонны» каждый раз сидеть в одиночках…? Ой, извиняюсь, обмолвился – вечно ходить с битой мордой? А подрастут наши хулиганы – они могут и к стеночке поставить… Ой! Извиняюсь, опять оговорился – ножичком острым отличника пырнуть!

Но Краснощёков всё понял и, в шоке воскликнул:

– За что?!

Улыбаясь, подмигиваю:

– Ну, прям – так уж и не за что! А за что Робеспьеру и прочим Дантонам – шею зелёнкой намазали? …Ещё раз извините – после контузии заговариваюсь, у меня и соответствующая справка есть. Чтоб показать свою крутизну хулиганам из соседней школы, для чего же ещё?

Глубоко и надолго задумывается и, выдаёт «на-гора» – на первый взгляд парадоксальную идею, к которой впрочем – осторожно и аккуратно подвёл его я:

– Возможно отличников в школе смог бы организовать в «кодлу» какой-нибудь другой – «добрый» хулиган? Знаю, я тут одного такого…

Красноречиво замолчав, в ответку тоже – задорно подмигивает. Ловлю «пас» и отсылаю обратно:

– «Добрых хулиганов» не бывает, Александр Михайлович. Скажем, какого-нибудь «хулигана» переводят из соседнего района в нашу школу. Тот, не найдя по каким-то причинам общего языка с местной блатотой, чтоб не стать парией – решает объединить под собой «отличников» и навести «на районе» свои порядки?

Медленно кивает головой:

– Примерно так.

Предельно жёстко, буровя пронизывающим взглядом душу:

– А Вы отдаёте себе отчёт, что «отличники» под началом «хулигана» (не обладая особо бойцовыми качествами для открытой драки) – должны действовать методами подковёрных интриг? Применяя в том числе клевету, ложь, обман, подлые удары из-за угла?

Побледнев, тот тем не менее – не особо долго раздумывая:

– Отдаю…

Расслабленно откидываюсь на спинку кресла:

– А Вы не могли бы, Александр Михайлович, огласить список «отличников»? На которых наш «антихулиган» мог бы рассчитывать? Только, очень хорошо думайте – прежде чем рекомендовать! И ещё условие: в данном случае, как никогда верны слова Ленина – «лучше меньше, но чаще!».

После очень долгого молчания – видимо хорошенько подумав, Краснощёков:

– Первым я хотел бы порекомендовать Вам…

Итак, круг интересующих меня лиц обозначен, теперь требуется инструмент – «ключик», через который к ним можно подобраться.

Во время моего заграничного вояжа, моя Королева – Елизавета Молчанова, успешно справилась с «особо важным заданием». Она произведя тщательнейший, многоступенчатый отбор (в чём обученная иной уже преуспела ранее) – выбрала из сотен кандидатов подходящих и, по методичке – мной составленной по учебнику Ильи Мельникова из «послезнания, подготовила за три месяца семерых секретарей-референтов – пятерых девушек и двух парней.

Я считал это настолько важным, что курсанты жили в съёмных через «Бюро по трудоустройству «Шанс»» отдельных комнатах, а не в общагах и, я им платил – по сто двадцать рублей стипендии, при полном продовольственном пайке и выдаваемой одежде с обувью.

Занятия были очень интенсивными по следующим основным предметам: делопроизводство, основы бухучёта, скоропись и печатание, практическая психология, корпоративная этика… И не менее десятка дополнительным. Обучение вели нанятые педагоги по специально составленным мной методичкам.

А как же искусство «раздвигать» ноги, спросите?

Ещё на первой ступени отбора, со времён поступления молодого человека в «УКО» или в «УКМСО» – ему всячески прививался так называемый «корпоративный патриотизм».

Что это?

Это, из того же ряда, что и так называемый «местечковый», или даже – «дворовый» патриотизм… Или, вспомним «наших» футбольных фанатов – с превеликим удовольствием бьющих морды другим футбольным фанатам.

Человеческой психологии свойственно разделять:

МЫ И ОНИ!!!

Главное, противопоставление своей группы – чужакам, остальное суть не важно:

МЫ – КРУТЫЕ, ОНИ – ГОВНО!!!

Нет, вообще-то я за всеобщее братство… Но уж коль человеку, такое присуще на генетическом уровне – почему бы этим не воспользоваться?

БЛАГО ТО, ЧТО ИДЁТ НА ПОЛЬЗУ СВОИМ И, ВО ВРЕД ЧУЖИМ!!!

Кто-то из моих собратьев по несчастью – попаданцев, знает и умеет как-то иначе создать свою собственную мафию?

Флаг в руки, барабан на шею и в добрый путь, коллеги!

А ради «корпорации», можно так сказать и совместить приятное с полезным – добиться карьерного роста через «постель». Прямо об этом не говорилось, но среди курсантов распространялись брошюрки по «искусству любви» – с приёмами обольщения, техникой секса и способами удержания сексуальной зависимости партнёра…

Многие положения там – ну прямо, как будто со слов Лили Брик списаны!

А там пусть каждый сделает для себя выбор.

Из первого «потока», двоих самых способных курсантов – парня и девушку, имеющих к тому же педагогические способности – Елизавета оставила себе, для так сказать – «воспроизводства». Ведь, «Курсы секретарей-референтов» – продолжили работать, приняв в себя следующие – уже четырнадцать человек.

Остальные пятеро, вошли в созданный мной «Организационно-технический сектор» (ОТС) при Секретариате Нижегородского Губисполкома ВКП(б), на первоначальном этапе создания Средневолжской партийной мафии.

Итак, сделав первые, самые первоочерёдные дела по созданию «Организационно-технического сектора» и убедившись, что дело на верном пути и с курса его уже не свернуть, приступаю к следующему этапу своей прогрессорской деятельности.

Как-то раз после недолгого обсуждения трудов моей Королевы на стезе изобразительного искусства прикладного характера – рекламных плакатов и комиксов, то есть, задаю вопрос:

– Как там наши с тобой товарищи красные командиры? Как твои «романы по переписке» с ними?

Дразня её, негромко напеваю:

«А я люблю военных, красивых, здоровенных

Ещё люблю крутых и всяких деловых…».

Она, дразняще-игриво:

– Никак, ревнуешь?

Поширше расширяю очи:

– Кто, я?! Ревность – это недоверие. А я тебе верю, Елизавета…

Ласково проведя ладонью по щёчке, я затем слегка по ней хлопнул:

– …Верю, что ты не наделаешь глупостей – пока я пробиваю для тебя путь к трону.

Тяжело вздыхает, томно закатив шалые глазки:

– Пока ты мне его «пробьёшь» – я состарюсь и стану некрасивой…

– Не торопись, а то успеешь, моя Королева! Так что там у нас с нашими «гвардейцами»?

Враз забыв про «приближающуюся» старость, Лизка оживлённо защебетав – поведала мне все свои «сердечные тайны».

Как и, предполагалась – моя ученица запудрила мозги взрослым и тёртым мужикам так, что – как и в случае с Андреем Ждановым, их «озабоченная» влюблённость – пройдя несколько промежуточных этапов, превратилась просто в дружбу.

Вдруг, так и не услышав про самого главного «стратега», настораживаюсь:

– А Михаил Тухачевский?

Пожимает плечиками и, с заметным облегчением – как от сброшенного с плеч напрягающе-обременяющего груза, который заставляют нести:

– Наша с ним переписка закончилась ещё прошлой зимой… Должно быть – другую себе «художницу» нашёл.

Ну, вот тебе и раз!

Ну и, что теперь делать? Через кого военную реформу двигать?

После недолгих раздумий, принимаю решение Тухачевского оставить «на сладкое», а пока спрашиваю:

– Как там наши секретари-референты из второго потока?

– Вынуждена тебя огорчить: увеличение численности курсантов – не пошло на пользу качеству их подготовки…

Сделав вид, что считает на счётах, она:

– …Из четырнадцати, двух пришлось отчислить, ещё трое нуждаются в дополнительном обучении. Итого: полностью готовы к трудоустройству те же семеро секретарей-референтов.

Остаётся только, разведя руками резумировать:

– Ну, что ж… Демография, это судьба! Стало быть число «семь» на ближайшее будущее – самое для нас оптимальное, с него и будем вытанцовывать.

На следующий день, после встречи и беседы с выпускниками «Курсов», я отобрав пятерых из них и приказав им «сидеть на чемоданах», вечером обратился к Елизавете:

– …Помнишь, тебе и ребятам я рассказывал про критерий руководителя по Генри Форду?

– Помню, Серафим.

– У тебя есть на кого оставить свой Секретариат в Губкоме РЛКСМ? Ты подобрала себе толкового заместителя?

– Подобрала.

– А на «Курсах секретарей-референтов»? В «Изостудии смыслового плаката»?

– Конечно, подобрала – даже целых трёх. Ведь, ты всегда мне талдычишь, насколько это важно!

– Справятся?

Категорически твёрдо:

– Уверена, как в самой себе.

– Тогда пакуй вещи – поедем в Москву.

– Надолго? Или на две недели, как в прошлый раз?

– Как знать! Возможно, навсегда.

Несколько испуганно:

– А как же ты и ребята?

Пожав плечами, мол – так надо и, ничего здесь не поделаешь:

– Надеюсь, предстоящая разлука не разобьёт наш союз – заключённый на небесах. Ну а с ребятами будете дружить по переписке и при первой же возможности – наведываться друг к другу в гости.

Судя по её враз скуксикувшемуся личику – предстоящий переезд особого энтузиазма у неё не вызвал:

С требовательным нажимом:

– Надо, девочка, надо! Королевой, ты сможешь стать только в Москве. В Нижнем Новгороде же – только удельной боярыней.

Итак, как говорил…

Как скажет лысый как женская коленка «Попкорн», если с ним – ничего не случится нехорошего в новой реальности, конечно:

– «Наши цели ясны, задачи определены! За работу, товарищи»!

Задумав спасти НЭП, как экономику смешанного типа с социально-ответственной государственной надстройкой вместо казарменного госкапитализма под личиной якобы «социализма» – который по тем или иным причинам получился у наших предков в «реальной» истории, я поставил перед собой несколько задач.

Народу – доступное жильё, дешёвый хлеб, ширпотреб и естественно – зрелища.

Правящий элите – деньги, деньги и ещё раз деньги… Плюс современное оружие и всевозможные «блескучки» для удовлетворения тщеславия: шоб вона могла с другими мировыми элитами – на равных писюками меряться.

Обществу в целом – гражданский мир, вместо подспудно тлеющей до сих пор «холодной» Гражданской войны.

Согласен – задачи неимоверной сложности!

Однако, большая часть из них уже выполняется с той или иной степенью успешности.

«Акционерное Общество Российского Среднего Машиностроения» лавинообразно наращивает выпуск тракторов «Мужик» – что автоматически даст мощный толчок к различным формам естественной коллективизации сельского хозяйства, на пару порядков повысит производительность труда и, соответственно – накормит народ.

Мои с Ксавером совместные детища – АО «Жилстрой», имея в своём составе «Домостроительный комбинат» (ДСК) и «Деревообрабатывающий комбинат» (ДОК), руками комсомольцев из «Ударных комсомольско-молодёжных строительных отрядов» (УКМСО) со временем – если и, не решат окончательно «жилищный вопрос» (это невозможно априори) – то сделают его не таким «портящий» народ.

Промышленно-торговый кооператив «Красный рассвет» год от года увеличивает выпуск ширпотреб и разнообразит его номенклатуру.

Не так давно взятая под контроль киностудия «Красная Русь – Межрабпом», надеюсь, с моей и божьей помощью – даст народу развлекательно-игровые фильмы уровня голливудских, а то и выше.

Ну а уж про свои литературные произведения в стихах, песнях и прозе, публикующиеся под псевдонимами Артур Сталк, Марк Бернес и Юра Шатунов…

Я уж из присущей мне неимоверно-ложной скромности, вообще промолчу!

Всё это вместе, плюс «Окна Овертона» – пока неизвестная хроноаборигеннам технология манипулирования общественным мнением – изменит у «низов» и «верхов», как само отношение к НЭПу в целом – так и, к нэпманам и «бывшим» в частности.

Бардак творящийся в стране – мне помешает, говорите?

Ах, оставьте…

А когда у нас бардака то, в стране не было?

«При Сталине»?!

Э, бросьте!

В принципе, создать группу влияния из топ-большевиков «второго уровня» а затем через влиять на них и на самую «верхушку», достаточно легко.

НЭП разделил и, так-то – не очень «дружное» руководство ВКП(б), проведя между его отдельными членами «красную линию» по их культурно-интеллектуальному уровню. Начался «естественный отбор», прям «по Дарвину» – ибо «Новая экономическая политика» требовала умения не с трибуны балаболить или шашкой махать, а вполне конкретных специальных знаний и, главное – способности воплощать их в конкретных же делах на практике.

Именно коммунистические фанатики-доктринеры, не желающие поступаться ни одной буквой из теорий Маркса прошло вековой давности – представлялись Ленину главной помехой на пути к строительству социализма через НЭП[45].

Ленин, под конец жизни несколько отойдя от замшелых догм марксизма, стал понимать – кто должен стать следующей «двойкой» классов при социализме и делал ставку на СПЕЦИАЛИСТОВ(!!!): инженеров и ученых с мировыми именами – Кондратьева, Чаянова, Юровского, Вавилова, Павлова и прочих им подобных.

Как-то раз, он даже изрек знаменитую фразу, которую не любят вспоминать:

«Дайте мне хорошего специалиста, который обещает честно работать, так я не променяю его на десять коммунистов, которых заслуга состоит в том, что они поступили в партию».

Чтоб добиться лояльности специалистов, отойдя от царствующих тогда повсеместно принципов «уравниловки» – Ленин обеспечил им более лучшие условия жизни, чем даже те, что имелись у них при «батюшке-императоре». И главное: обеспечил этих людей свободой творчества, занял их интересным для себя и полезным для государства делом – чем старая власть похвастать не могла.

Однако, весь трагизм ситуации заключается в том, что после смерти Вождя и Основателя, при этих СПЕЦИАЛИСТАХ(!!!) не оказалось ни одного толкового МЕНЕДЖЕРА(!!!) вроде него – который мог бы их объединить, заинтересовав если не материально – то хотя бы интересной целью.

История краха СССР наглядно показала, что люди очень умные и опытные в своих узких специальностях – оказываются крайне глупыми в вопросах общественных, в определении сущности власти. Обитатели Академгородков были самими настойчивыми и последовательными сторонниками рыночных отношений. А когда в Россию пришел дикий рыночный капитализм во всей его красе, эти «академики, профессора и доценты с кандидатами» – были вынуждены массово идти торговать на барахолку, не сумев организоваться в политическую силу, для отстаивания своих интересов.

Точно так же и здесь: все эти, без всякого сомнения – выдающиеся во всех отношениях люди, напоминали мне музыкальные инструменты без оркестра и дирижёра: дудят что-то, пиликают и стучат…

Но музыки нет!

Сумею ли я заставить их играть в унисон? Несомненно – если найду что-то общее, что объединяет всех этих совершенно разных в общем-то людей.

А, что объединяет этих людей?

Со слов Краснощёкова они обижены тем, что после ухода Ленина, в Советском правительстве – всё меньше и меньше с ними считаются.

Вот от этой «печки» то и, будем плясать!

Итак, главной целью моей поездки в начале лета 1925 года в Москву, было создание группы «агентов влияния» – или «лобби», кому как угодно.

Думаете, это нереально трудно?

Отнюдь!

Сделать человека своим агентом влияния, достаточно просто – если знаешь его увлечения, слабости и тайные мечты. Потом всё достаточно просто, если убедишь его – что с твоей помощью он их удовлетворит, преодолеет или осуществит.

Для Клима Евграфьевича Крынкина, ныне Председателя торгово-промышленного кооператива «Красный рассвет» – было достаточно «американских» рыболовных крючков и «японской» лески, для кремлёвских же правителей – «крючок» нужен позабористее.

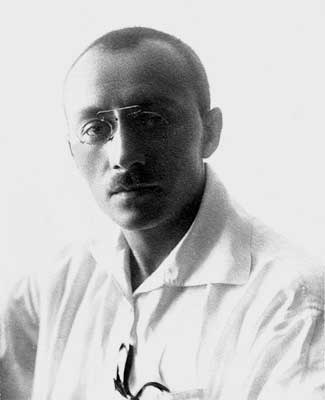

«Вначале было слово» – написано в Библии, поэтому первым, кого я «зацепил» в тот раз, был Михаил Степанович Ольминский (Александров) – один из старейших деятелей российского революционного и коммунистического движения, публицист, историк и литературный критик.

Будучи аж 1863-го года рождения, что по нынешним временам достаточно много, начав ещё с народовольцев, затем перейдя на позиции социал-демократии и наконец сдружившись с Лениным – он когда-то считался одним из крупнейших теоретиков большевизма, возглавляя или входя в редакции крупнейших партийных изданий.

Рисунок 32. Ольминский (Александров) Михаил Степанович. Не правда ли – Карл Маркс, да и только?

Ныне же, после смерти Ленина, Михаил Степанович оказался совершено не у дел – подвинутый шустрой «молодёжью» вроде Зиновьева или Бухарина. Он – Председатель Общества старых большевиков, Председатель Совета Истпарта (истории партии), что выглядит почётной отставкой-пенсией и, его имя – всё реже и реже встречаясь на страницах газет и журналов, потихоньку-помаленьку забывается.

Однако, если верить Краснощёкову (а хоть каких-нибудь внятных оснований не верить ему, у меня пока нет) – Ольминский сам по себе довольно амбициозен и, такое положение его изрядно напрягает!

При этом, моё «второе я», изрядно ехидно щерилось:

– Ты любишь поспорить по вопросам марксизма, Серафим? Покритиковать его основные положении? Значит, с Михаилом Степановичем – вы крепко подружитесь!

– Конкретней, пожалуйста…

– Наведи его на парочку идей! Какой истинный марксист не хочет внести в учение своё – новое слово? Иль, даже – опровергнуть его?

Согласно кивнув:

– Только непоправимо тупой иль неисправимо мёртвый!

Опять же напоминаю об операции «Вброс дохлой кошки» и, о том – что в связи с последними событиями, снизу доверху в партии – весьма заметен изрядный скептицизм и даже разочарование в «единственно верном учении». Хотя упоротых ещё хватает и, они до сих пор талдычат одно и тоже – их уже никто не слушает. Люди думающие из кремлёвских – ищут выход из идеологического тупика, в который завело тупое следование догмам марксизма

Краснощёков, меж тем продолжает:

– И если ты сможешь убедить Ольминского – как это в своё время проделал Ленин, он станет твоим самым истовым сторонником.

Сказать по правде, сперва был несколько скептично настроен: «дедушке» – пора и «о Марксе» задуматься, а не о каких-то там личных «амбициях».

– А будет ли толк от такого «сторонника»?

– Если тебе не нужно идеологическое обоснование твоего «лобби», то пожалуй нет… А вот если тебе нужна не просто группа исполнителей, а фракция единомышленников в ВКП(б) – Ольминский будет в самый раз. Хотя бы потому, что у него имеется свой печатный орган – журнал «Пролетарская революция», который он основал и до сих пор возглавляет.

– Так, это меняет всё дело!

В принципе, Краснощёков прав: если что – то с «дедушки» и спрос меньше…

Что дескать, с его маразма возьмёшь?

Хотя, среди большевиков за идеологические разногласия пока не преследуют – но свою задницу прикрыть его авторитетом, всё одно не помешает.

Долго ли, коротко – но я уже в квартире у Ольминского:

– Михаил Степанович! Обратиться к Вам, мне порекомендовал Борис Александрович Конофальский… Помните такого? Ещё по вашему с ним народовольству?

Это – отец Брата-Кондрата, руководителя Отдела пропаганды Нижегородского Губкома РЛКСМ. Он же «Товарищ Чё» и мой постоянный «спарринг-партнёр» по полемическим спорам в печатной периодике. С помощью подобных «срачей», среди хроноаборигеннов – не менее популярных как «реальти-шоу» в моё время, я изменяю общественное мнение и есть уже серьёзные подвижки.

Тот, наморщил лоб и не совсем уверенно:

– Конечно, помню.

Эффективность пропаганды и рекламы на разные слои населения различная, поэтому к каждому из их представителей необходим разный подход.

Малообразованные слои общества первым делом испытывают недоверие к пропаганде – но если им повторять одно и, тоже много-много раз – то утверждение начинает восприниматься как абсолютная истина.

У образованного класса, картина прямо скажем обратно-парадоксальная!

Если какое-то утверждение пропаганды имеет понятный им смысл, то интеллигенты уверывают в него с первого раза. Но если им её часто повторять – они сперва начинают сомневаться, а затем и подозревать – что их обманывают.

Поэтому надо вербануть его с одной попытки – второй уже не будет.

То, да сё – поговорив о погоде, о мировой политике и видах на урожай зерно-бобовых будущего года и, всё как полагается…

Наконец перешли к делу:

– Вы ко мне, вообще по какому вопросу, молодой человек?

«Эээ… Это кто из нас ещё моложе, уважаемый Михаил Степанович!».

– Сперва, я хочу привести слова великого китайского философа Конфуция: «…Если имена неправильны, то слова не имеют под собой оснований. Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществляться[46]».

– Вы это к чему?

– К тому, что большинство марксистов относится к учению Марка, как к религии – в которой достаточно изучить основные постулаты, а потом научиться умело ими манипулировать и всё… Своей головой уже можно не думать!

– К каким из постулатов Маркса, Вы имеете претензии?

– Да взять хотя бы тот, который говорит, что прибавочная стоимость образуется в производстве. А ведь, эта далеко не так! Во время производства возникает себестоимость, а прибавочная – тогда, когда капиталист продаёт товар. И грабит он не собственного рабочего – а покупателя своего товара. А это, вполне может быть не их рабочий, даже вовсе не пролетарий, или крестьянин – а точно такой же буржуй!

Сперва, его не проняло:

– Очень интересно… Это у Вас всё?

– Это «у нас» – только лишь самое начало…!

Перечисляю те вопросы, не несоответствия в марксизме – что в принципе уже не раз и не два, мы обсуждали с Краснощёковым:

– …Почему до социализма, при каждой смене общественно-политических формаций – на сцену выходила новая «пара» классов? Почему после буржуазной революции, определяющими классами стали буржуа и пролетариат, сменившие феодалов и крестьян? Почему после пролетарской революции – на слуху лишь класс-гегемон, из прежней формации? Почему даже избавившись от своих «цепей» – пролетариат остался пролетариатом, даже не сменив названия? Если пролетария ставят директором предприятия – почему не изменяется его классовая принадлежность? А если буржуй пойдёт работать простым рабочим – он так и останется буржуем? Так, что? Эти понятия – типа дворянских титулов?

На большинство вопросов, Михаил Степанович Ольминский даже не пытался ответить, или же обзывал меня «ревизионистом», вот только не вполне понятно – в шутку он это или всерьёз.

Резюмируя:

– Претензий к учению Макса накопилось столько, что, сколько не повторяй вслед за Лениным: «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно» – кроме как идеологического болота с квакающими от сырости лягушками, мы с вами никуда не прейдем. Жизнь сама при попытке «жить по Марксу» – опровергает все его догмы и просто не знаю – каким надо быть упёртым долбо-дятлом, чтоб за них цепляться.

Тот, задумчиво на меня глядя, повторяет:

– «Долбо-дятлом…».

– Извините! Общаясь с нашими комсомольцами – нахватался словечек из их «новояза», вот и…

Уже, несколько заинтересованно:

– А мне нравится! Так какие же догмы Маркса опровергла сама жизнь?

– Вам напомнить? Где рабочее самоуправление на предприятиях – вместо директоров и управляющих назначенных сверху? Где всеобщее вооружение народа – вместо армии? Где объединение всех народов в одну братскую семью – на лицо лишь национальное размежевание? Где отмирание государства, наконец? Я вижу лишь увеличивающее в геометрической прогрессии орды чиновников!

Бей по самому больному месту!

Поэтому:

– А где обещанная Марксом Мировая революция? Даже Троцкий с Зиновьевым, не говоря про прочих «кремлёвских небожителей» – уже стесняются что-то говорить про неё… А простой народ над нею смеётся! Да и над вами – марксистами, чего греха таить.

Ни разу не возразив, Ольминский задумчиво:

– Сейчас, стало модно говорить про «построение социализма в отдельно взятой стране»…

Категорически:

– Ещё одна идеологически-смысловая ловушка!

Пристально смотрит мне в глаза:

– Почему?

– Во-первых, согласно тому же Марксу – общественно-экономические формации не строятся искусственно, чье-то волей. Они создаются естественным путём по мере развития производительных сил, после образования необходимых для этого условий…

С крайним любопытством:

– Нет, не созданы в нашей стране условия для социализма… Предлагаете вернуться к капитализму, чтоб «дорасти»?

Это, он меня под «троцкизм» подводит.

Не на того напал!

– Вы ошибаетесь, но пока озвучу то, что «во-вторых»… Во-вторых, большинство людей (за исключением отдельных «меньшинств», конечно) – больше смерти боятся быть не такими как все. Сама мысль, что они идут каким-то своим – отдельным от остального мира путём, обязательно приведёт их к мысли – что «мы идём куда-то не туда». А сравнивая уровни жизни, наши граждане обязательно сделают вывод – что их ведут(!) «куда-то не туда». Не сразу, конечно, но когда-нибудь – это обязательно «выстрелит» и, грохоту тогда будет – больше даже чем после залпа шестидюймовок «Авроры»!

Вздыхает:

– Возможно, Вы и правы… Насчёт «условий», закончите мысль, пожалуйста?

– Ах, да! Ничего «доращивать» – возвратившись к капитализму не надо… Ибо, в большинстве развитых стран мира (даже, в нашей Богом спасаемой России!) классический капитализм – закончился уже в конце прошлого века.

Изумлённо приподняв брови:

– С чего Вы так решили?

– А Вы ещё раз почитайте у Маркса, Михаил Степанович что он подразумевает под капиталистом, под пролетарием и под понятием капиталистическое предприятие… Напомнить?

– Сделайте такое одолжение, Серафим, эээ…

– Фёдорович. Так вот, при классическом капитализме, предприниматель на свои кровные строил большой сарай оснащённый просрейшим оборудованием и нанимал десятка два-три подыхающих с голоду босяков с улицы. Отсутствие хоть какой-то квалификации у таких «работников», заменяло разделение процесса изготовления на ряд отдельных операций самого примитивного характера… Капиталист же, в большинстве – сам являлся управляющим, финансистом, инженером, мастером и, даже надсмотрщиком на своём предприятии – изредка обходясь несколькими помощниками. Я изложил всё верно? В соответствии с «единственно верным учением»?

Улыбается в бороду:

– Достаточно, в «соответствии»!

– Тогда идём дальше… Вы давно не были на крупном современном предприятии? Хотя бы на нашем Путиловском заводе?

– Сказать по правде, Серафим Фёдорович… Я ни разу не был на современных предприятиях.

Мда… Краснощёков тоже признался, что ни разу не бывал на заводах и фабриках. Богданова я не спрашивал, но уверен – такая же история. Большинство из кремлёвских вождей – не практики-технари вроде Красина, а как и Бухарин – издаболы-затейники и, о современном производстве – имеют самые смутно-общие понятия. Примерно как наши «диванные вояки» – умничающие на просторах всемирной «паутины».

– Жаль! Тогда бы Вы увидели, как всё разительно изменилось со времён Маркса. Вместо жалких сараев – огромные заводские корпуса, напичканные наисложнейшим оборудованием – которое уже не доверишь контингенту с улицы, которому «нечего терять». Поэтому, хотя пролетариат ещё имеется… Но лишь на подсобных работах – типа, «принеси, подай» – но он уже не является определяющим фактором производственных сил, производящих «общественный продукт»… Как не определяет его крестьянин при капитализме.

– А кто же тогда является на современной фабрике «производственными силами»?

– Назовём его… Специалист! В отличии от пролетария, такого – на улице не подберёшь и на улицу не выкинешь! Он – знает себе цену и ему есть что терять. За продуктовую пайку и угол в бараке – он работать не согласен. С ним надо уметь договариваться, учитывать его интересы – иначе, современного производства не будет… Будет только брак, что мы сейчас и наблюдаем в нашей якобы «социалистической» промышленности – где уравняли специалиста и только что взятого с улицы люмпена!

– Мда… Боюсь – насчёт последнего, Вы абсолютно правы. Ведь, ещё древние говорили: «Обречено то государство – где человек стоит столько же, сколько и осёл».

В душе ликую:

«Клюёт»!

Передохнув, продолжаю:

– Однако, изменились и «производственные отношения» – распределяющие «общественный продукт», производимый специалистами… Прямой контроль капиталиста над производством исчез, ибо сам процесс производства – настолько усложнился и стал многоуровневым, что в одиночку он управится с ним уже не мог. Мало того, изменилась даже форма собственности! Вместо единоличного (частного) владения над отдельными предприятиями – огромные корпорации с десятками тысяч акционеров, управляемыми сложной иерархической пирамидой менеджеров – которые не владея бизнесом, тем не менее им управляют…

Отвлечёмся немного и зададим себе вопрос: действительно, что такое корпорация?

По современному определение, это:

1) Юридическое (!) лицо, созданное в соответствии с законодательством, чье существование признается независимым от других институциальных единиц, которые могут быть акционерами.

2) Форма организации бизнеса, основанная на долевой собственности(!) и раздельной функции собственника и управления.

3) Контроль над деятельностью корпорации в конечном итоге осуществляется коллективно(!) акционерами. Корпорация имеет совет директоров, который ответственен за политику корпорации и назначает главных управляющих корпорации. Совет директоров обычно назначается коллективным(!) голосованием акционеров.

4) Собственность корпорации принадлежит акционерам коллективно(!). Размер дохода, распределяемого акционерам в качестве дивидендов в течение одного отчетного периода, определяется директорами корпорации.

Ничего не напоминает?

Разве не пахнуло родным – «совковым» духом?!

Правильно: если присмотреться повнимательнее – колхоз колхозом!

Так почему тогда колхоз (коллективное хозяйство) – социалистическое предприятие, а положим американская корпорация (коллективная компания) – капиталистическое?

Где логика, блять?!

Так вот, говорил не раз и ещё повторю: дело было не в бобине!

А в том мудиле, что сидел за рулём нашего «самосвала».

Не в «-измах» заковыка – а в дурном менеджменте, короче…

Даю время осмыслить мною сказанное и, затем вопрос в лоб:

– …А вот теперь скажите, Михаил Степанович: разве это капитализм по Марксу?

– Тогда что это по-вашему, Серафим Фёдорович?

– Первая стадия социализма – «империализм», с классической «двойкой» классов: специалисты и менеджеры.

Ленин был чертовски прав, введя в обиход сам термин «империализм»…

Но называя его «последней, загнивающей стадией капитализма» – ошибался, не сумев разглядеть за слезающей шкурой предыдущей общественно-экономической формации – то, к чему всю жизнь призывал, то – за что всю жизнь боролся.

Так часто бывает, да?

Начитавшись рыцарских романов, девица ждёт благородного прынца на белом коне и в блестящих доспехах – а вместо него каждый является агрессивно настроенный пузан, в грязных джинсах и с перегарищем и, без всяких ненужных по его мнению прелюдий – пытающейся ею овладеть, в самом плотско-скотском смысле этого слова…

Разве враз разглядишь в нём своего будущего мужа? Отца своих детей?

А она не понимая, что прынцев не бывает, всё взывает в форточку башни:

– Прийди! Да, прийди же наконец!

А время идёт:

«Тик-так ходики,

Утекают годики…».

Не удивившись – видимо устав, Ольминский:

– Обычно, под «империализмом» подразумевают нечто другое.

– Обычно и под христианством подразумевают нечто другое… А Вы вспомните библейское: «Не мир я вам принёс, но меч!», костры инквизиции и насильственное насаждение христианства по всему миру. Социалистическое государство – значительно более агрессивно и хищно, чем капиталистическое. И всегда стремится распространиться на весь мир, чтоб иметь больше ресурсов. Поэтому и, войны становятся мировыми – чему мы с вами были свидетели.

– Тогда что такое по-вашему Русская революция, Гражданская война?

– Общественно-политический строй не меняется с помощью революций. Это лишь переформатирование государственной надстройки – с удалением не оправдавшей надежды, не справившейся с управлением правящей элиты. Как замена группы менеджеров обанкротившейся компании.

Мой собеседник в явном душевном смятении:

– Бред… Ересь… Ревизионизм!

Пожав плечами, спокойно:

– Не больший «ревизионизм», чем ленинский НЭП. Иль, где-то у Маркса про него сказано?

Тот, сперва рассмеявшись:

– Сказать по правде – крыть мне нечем!

Интересуется:

– А какая будет вторая стадия социализма?

С превеликой готовностью, отвечаю:

– Социально-ответственное государство… Когда каждый гражданин будет равен по предоставляемым возможностям другому, а материальные блага он будет получать по результатам своего труда. Государство – гарантирует такой порядок вещей и обеспечивает некоторые категории лиц, из тех – кто работать не может. Дети, старики, инвалиды – их государство учит, кормит, обувает и одевает.

Изрядно подумав, не найдя что возразить, Ольминский:

– Слишком всё с ног на голову перевёрнуто, чтоб быть правдой.

Указательным пальцем тычу ему в грудь и, глаза в глаза:

– «Правда» – вещь лукавая, ибо у каждого она своя. А надо думать о другом: выгодно мной вышесказанное нашей партии и государству, или нет!

Тот, сразу уши навострив:

– И в чём же Вы видите выгоду от вашего ревизионизма марксизма?

Поднимаю указательный палец вверх:

– Не «ревизионизма», а – развития! Вы же человек образованный, про Аристотелеву логику знаете и имеете богатый жизненный опыт. Теория, противоречащая самой себе – лжива по определению! Ее нужно отмести и искать теорию правильную, или же исправить и подстроить под требования текущего момента… В особенности, если мы – большевики, собираемся на основе этой теории управлять государством, а не слиться дерьмом в унитаз истории!

– Хорошо, пусть будет так…, - взгляд его становится жёстким, – и всё же: какие выгоды будет иметь наша коммунистическая партия, если она примет ваши постулаты?

– Помните, наш разговор про «особый путь»? Люди опасаются, что мы их заведём куда-нибудь «не туда» – поэтому всегда будет существовать, хотя бы скрытое сопротивление и тайный саботаж. А если мы объявим, что строя социализм – лишь следуем курсом более развитых стран и народов, люди будут нас всецело поддерживать!

Такой животрепещущий даже для моих современников, заставших СССР, вопрос:

– Советские люди, часто спрашивают: «Почему мы, освободившись от эксплуататоров – живём хуже чем рабочих и крестьян Европы и Америки?»… Как бы Вы на него ответили, Михаил Степанович?

Тот, долго не раздумывая:

– Гражданская война и интервенция, приведшие к разрухе.

– Хорошо! Это объяснение пока работает и будет работать ещё лет пять-десять… Догоним ли мы за это время Запад?

– Однозначно нет.

– А чем объясните? И помните – народу заумные мудрствования не нужны, он их не понимает и не воспринимает! Ему, надо кратко и внятно объяснить причины своего незавидного положения.

Разводит руками:

– Ннн… Не знаю!

Я, ликующе:

– А если принять за рабочую мою гипотезу – то всё объясняется легко, просто и красиво! Мы – страна вечно догоняющего развития. Мы встали на путь социалистического развития позже всех – поэтому уровень жизни нашего народа несколько отстаёт… Но мы обязательно догоним, если хорошо все вместе – всем миром, потрудимся-постараемся!

Ольминский, проведя сверху вниз ладонью по бороде:

– Пожалуй, в этом что-то есть… Америка – среди народа очень популярна и, если мы объявим, что строим в России социалистическую(!) Америку – нас безусловно поддержат все слои общества.

После реформ Рузвельта 30-х годов, Америка была именно социалистической!

Корпоративно-социалистической, уточню.

Почему в открытую об этом не говорилось и до сих пор не говорится?

Увы, но мы со своими «социальными экспериментами» – приведшими к государственному капитализму (а как ещё его назвать?), дискредитировали сам термин «социализм», как нацистская Германия – «национализм», в принципе – здоровое общественное явление.

Продолжаю:

– Народ, может простить нам – большевикам необходимую жестокость, но не ложь! В 1917 году, большевики объявили о бесклассовом обществе при социализме, а народ видит образование нового класса – партийной бюрократии…

Ольминский, возбуждённо перебивает:

– А если мы объявим, что при социализме – так и должно быть, то народ это воспримет как данность!

– Совершенно верно, Михаил Степанович! Ибо, не нами было сказано, а самим народом: «Лучше горькая правда, чем сладкая ложь».

Наш народ далеко не идиот – за исключением отдельных личностей и, прекрасно понимает – что им кто-то должен управлять, «чтоб не баловали». Особенно, он это хорошо стал понимать после последней – произошедшей совсем недавно Смуты, когда от безначалия досталось на орехи всем.

Последняя «плюшка» вождям:

– Ну и наконец: мы перестанем пугать весь цивилизованный мир, своей «исключительностью»! И возможно тогда – дождёмся, наконец инвестиций для модернизации промышленности.

Поспорив всю ночь, мы с Михаилом Степановичем к утру набросали следующие «Январские тезисы»:

«Карл Маркс и Фридрих Энгельс – не непогрешимые боги, а марксизм – не священное писание, в котором незыблемо каждое слово! Учение Маркса, Энгельса и Ленина – верно, потому что не являясь закостеневшим догматом – постоянно теоретически развивается и практически обогащается в соответствии с требованием текущего момента.

Исходя из этого:

1) Мировой социалистической революции не может быть – как не было всемирной рабовладельческой, феодальной и буржуазной революции.

2) Каждая страна переходит к следующей общественно-экономической формации по-своему – с учётом географических, исторических и национальных особенностей.

3) Задержавшиеся с переходом государства – исчезают с политической карты мира, а их народы – переходят в подчинение другим элитам, растворяясь среди народов-победителей в технологической гонке.

4) Победа новой формации, не отрицает существование в отдельно взятой стране отдельных рудиментов прежних (вплоть до первобытного строя или рабовладения), если это оправдано с экономической точки зрения или необходимо в интересах государства.

5) В отличии от производительных сил (базиса), производительные отношения (надстройка) изменятся не эволюционно – а революционно, часто с возникновением кровопролитных гражданских войн. Цель таких переворотов, не изменение общественно-экономической формации – а замена правящей прослойки и перераспределение добавочного продукта.

6) Эксплуатация (человека человеком, класса классом) будет существовать – пока существует само государство и общество. Она лишь может принимать более цивилизованные формы – более не угрожая жизни и здоровью эксплуатируемого и, быть перенаправлена не в пользу частного лица или группы лиц – а на удовлетворение каких-либо общественных нужд.

7) С непрерывно происходящим усложнением орудий труда, требующих от рабочего не только простейших навыков – но и глубоких знаний, он теряет все признаки пролетария-люмпена середины 19-го века и автоматически превращается в следующего представителя эксплуатируемого класса – в специалиста.

8) В какой-то определённый момент, при возросшей концентрации производства и капитала, капиталист теряет возможность единолично управлять ими и вынужден прибегать к услугам нового зарождающегося класса эксплуататоров – менеджеров.

9) Таким образом, в конце 19-го – начале 20-го века, в наиболее развитых странах мира произошла смена общественно-экономической формации: вместо капитализма – первая стадия социализма, «империализм».

10) Россия к тому времени, была одна из первых по степени концентрации капитала – поэтому, несмотря на обветшалую надстройку – ещё носящую следы феодализма, она перешла в разряд социалистических стран.

11) Великая русская революция 1905–1917 годов, произошла не с целью установления социализма – а с целью перестройки его управления и более справедливого распределения общественного продукта.

12) Гражданская война 1918–1922 годов, велась между несколькими группами социалистических менеджеров за контроль над распределением последнего. Победили наиболее эффективные из них.

13) «Военный коммунизм» периода Гражданской войны – был временным отходом от социализма к государственному капитализму, в связи с чрезвычайными обстоятельствами, ради выживания государства и наций в него входящих.

14) Ленинская «Новая Экономическая Политика» (НЭП) – это возвращение на социалистический путь развития…».

Перечитав ещё раз тезисы, я молвил Альбертом Эйнштейном:

– «Перед нами безумная теория. Вопрос лишь в том – достаточно ли она безумна, чтоб быть верной и стать господствующей идеологией».

– Хорошо сказали, Серафим Фёдорович!

Так же перечитав наше с ним совместное творенье, Ольминский впал в пессимизм и, изрядно уныло резюмировал:

– Вот только боюсь, за такое «безумие» – отправят нас с вами прямиком на «Каначикову дачу»… Иль вышлют первым же попутным «философским пароходом»…

– А это смотря как эту идею всучить, Михаил Степанович! Если прямолинейно, по-крестьянски быковато – то да. А если по всем правилам современной психологической науки… То, через год-два Вас объявят живым классиком марксизма!

Тот, уши навострив:

– Это, что за «правила» такие?

– Технология манипулирования общественным сознанием. Можете мне не верить – ваше право, но с её помощью – можно навязать современному цивилизованному обществу, всё что угодно. Даже однополые браки, иль, положим – каннибализм! Не то, чтобы наши с вами «Тезисы» – это вообще, семечки.

– Верится, действительно с трудом…

– А что нам с вами терять? Давайте попробуем!

Всё же сомневается, Фома неверующий:

– Почему я про них ничего не знаю?

Перейдя на шёпот, смотрю ему прямо в глаза:

– Да потому что, про эти правила кому попало знать не положено… И Вам весьма настоятельно рекомендую помалкивать, от меня про них услышав. Согласны, на такие условия?

– Согласен.

Рассказал ему про «Окна Овертона», в моё время – известные даже не шибко одарённому школьнику и, мы тут же – на скорую руку составили предварительный план действий, рассчитанный на три года.

Если всё срастётся как надо – через означенный промежуток времени, страну будет просто не узнать!

Несколько поспорили об авторстве «нью-марксизма».

Я изо всех сил отбояривался от такой чести, ибо по моим словам:

– Кто такой я и кто такой Вы, Михаил Степанович? Моё имя рядом с вашими – дезавуалирует всю идею.

– Как, «кто»? Вы их автор.

– Не совсем так… Эти мысли вовсе не мои, а комсомольцев – с которыми мне приходится общаться. Я лишь их собрал до кучи и переосмыслив, рассказал Вам.

Тот, ещё раз изумившись:

– Ваши комсомольцы задают такие вопросы?

– Ага…, - достаю газеты и предъявлю, – вот почитайте статьи под псевдонимами «Бред Пить» и «Товарищ Чё» и их чрезвычайно популярные в народе диспуты.

Это, если кто забыл – мой «срач» с Кондратом Конофальским.

Тот, быстренько пробежав воспалёнными от бессонной ночи глазами и, широко их раскрыв:

– Ну, если даже комсомольцы… Тогда эти тезисы надо срочно опубликовать!

Закончив нашу беседу, я опять привел слова Конфуция:

– Цзы-лу спросил Учителя: «Вэйский правитель намеревается привлечь вас к управлению государством. Что вы сделаете прежде всего?».

– «Необходимо начать с исправления имен».

Уже на пороге, задержавшись перед открытой дверью:

– Михаил Степанович! Не удовлетворите ли мою небольшую просьбочку?

– Это какую же?

– Не могли бы взять на стажировку одного способного паренька, закончившего «Курсы секретарей-референтов»?

– Ээээ…

– Зовут «Миша» – так же как и Вас.

– Боюсь, я… Ээээ…

– Всего три месяца, без оклада и предоставления жилья. Всего лишь стажировка – ничего более, Вас хоть как-то обязывающего!

Махнув рукой:

– Пусть приходит завтра с утра на «Истпарт», предварительно созвонившись.

Следующим «лоббистом» стал уже знакомый нам Александр Александрович Богданов, который получив в прошлом году моё предложение возглавить «Отдел научной организации труда» при промышленно-торговом кооперативе «Красный рассвет» – от него в последний момент отказался в пользу какой-то второстепенной должности в Госплане СССР.

Ныне же, он мне интересен тем, что он член «Семибоярщины» и хотя – не столь уж и, влиятельный – зато всегда информированный, к тому же – обладающий многими полезными связями.

Поэтому я на него обиды не держал и, созвонившись – на правах старого знакомца напросился в гости.

После довольно скромного обеда, за чаепитием, я делаю пробный «заброс»:

– Всё же в вашем учении – «теологии», уважаемый Александр Александрович, есть одно уязвимое место.

Как матёрый породистый пёс на безродного щенка – посмевшего без спроса гафкнуть:

– Это какое же такое «уязвимое место», разрешите полюбопытствовать, молодой человек?

– По вашей теории управление социалистическим хозяйством, как и при египетских фараонах – будет основываться на человеческом факторе. То есть, какой-то усреднённый управленец-начальник, по бумажкам предоставленным ему управленцами-подчинёнными – будет принимать решения и отдавать их также по бумажке другим подчинённым… Так?

Подняв указательный палец, поправляет:

– В отличии от фараонов, у нашего управленца есть телеграф и даже телефон. Не слышали про такие, Серафим Фёдорович?

– Это ничего кардинальным образом не меняет: в основу принимаемых решений – всё одно будет поставлен человеческий фактор. Представим такую ситуацию, что управленец-подчинённый – не сумел найти в архиве нужную бумажку, поленился это сделать, или попросту потерял её и, взамен – подсунул управленцу-начальнику первую попавшуюся… Вот вам и системный сбой целой отрасли!

С лёгкостью соглашается:

– Такое, уже сейчас происходит сплошь и рядом.

– Пока наше народное хозяйство «недоразвито» – мягко сказано, особой в том беды нет – ущерб минимален. Однако, идём далее и попробуем заглянуть в самое ближайшее будущее. Уверен, наша социалистическая экономика будет расти экстенсивно и, следовательно – число предприятий будет увеличиваться лавинообразно… Вы согласны со мной?

Кивает согласно:

– По крайней мере, так хотелось бы.

– Таким образом, наша социалистическая экономика рискует вырасти в урода – с огромной головой, но крохотными мозгами. Ведь, в противовес растущему количественному содержанию, структура управления остаётся неизменной со времён царя Гороха!

Внимательно слушает, поэтому продолжаю:

– При всех достоинствах, плановой социалистической экономике присущи и недостатки и, нам с Вами это надо отчётливо осознавать. Любое неизбежное по субъективным или объективным причинам изменение утверждённого плана (к примеру – уже упомянутая управленческая ошибка, стихийное бедствие, изменение конъектуры внешнего рынка) порождает несколько лавинообразных волн его корректировок и согласований смежных структур народного хозяйства, отдельных отраслей и предприятий…

Закончив, я подытожил:

– Таким образом, Александр Александрович, даже будучи введённой директивой свыше, ваша «тектология» будет подобна седлу на корове – возможно выглядит крайне эффектно, но скакать никуда нельзя!

Богданов, без всякой видимой обиды, с крайне заинтересованным видом:

– Так, так, так… Вы безусловно правы – я тоже об этой проблеме частенько подумывал – но так и не нашёл способа решить её.

– Традиционно её не решить! За всю историю человечества – цивилизация пережила два, назовём их так – «кризиса управления». Первый возник в условиях перехода от общинно-родового хозяйства к рабовладельческому государству и, разрешился с возникновением товарно-денежных отношений и созданием иерархической системы управления… При которой вышеупомянутый управленец-начальник – управляет управленцами-подчинёнными, а те в свою очередь – простыми исполнителями.

– Сейчас, мы вплотную подошли к второму в истории человечества кризису управления. Не пройдёт максимум и пары десятков лет, как по причине катастрофического увеличения количества информации (которую необходимо при этом обрабатывать и анализировать) – планировать советскую экономику и контролировать исполнение планов из единого центра, станет критически трудно. Причиной такого кризиса оказывается пресловутый «человеческий фактор»! Ограниченность человеческого мозга, то есть…

Достав «роялистый» простой карандаш, стал прямо на белоснежной скатерти набрасывать колонки цифр:

– …Если один человек способен произвести в среднем 106 операций – то есть 1 миллион операций в год, то уже в 30-х годах для эффективного управления нашим социалистическим хозяйством – потребуется производить порядка 1014 математических операций в год. Если же к 50-60-м годам мы разовьёмся до уровня Америки – уже примерно 1016. То есть, нам потребуется занять в сфере управления всё население Советского Союза – чтобы экономика оставалась хотя бы управляемой.

Тут, конечно я сильно напи…здел, но дело того стоило.

Богданов обеспокоенно посмотрев на цифры:

– Конечно, ваши утверждения несколько спорны…

Не моргнув глазом:

– Цифры никогда не лгут!

Мысленно продолжаю:

«Но ими можно манипулировать».

Предлагаю карандаш и указывая на скатерть:

– Если мне не верите – сами пересчитайте.

Богданов, пересчитывать не стал. Пристально глянув мне в глаза:

– Так, так, так… А Вы, что предлагаете, молодой человек? Насколько я Вас уже знаю, Вы же не просто пришли мне скатерть испортить?

«Заладил, блин… Да я тебе по крайней мере в отцы гожусь!».

Сделав вид, что несказанно смущён:

– Самые глубочайшие извинения, Александр Александрович! Готов немедленно материально возместить…

Сделав резкий, нетерпеливый жест рукой:

– Пустое! Хватит ходить вокруг да около: говорите, с чем пришли или ступайте вон!

«Уж больно ты грозен, как я погляжу».

– Как ручной мануфактурный труд был заменён машинным на заводах и фабриках, я предлагаю заменить «мыслительный» труд управленца – работой информационно-вычислительных устройств, объединённых в одну общегосударственную сеть.

Пренебрежительно фыркает:

– Это Вы этого сказочника – Артура Сталка начитались!

Не стану ложно скромничать – мне стало очень приятно…

Не так давно в журнале «Техника-молодёжи» была опубликована моя очередная «нетленка» – «Скайнет», в самых общих чертах знакомящая досточтимых предков с возможностями «Всемирной паутины». Хотя надо признаться и, до вашего покорнейшего слуги – идейки насчёт некого «мирового электронного мозга», разруливающего все проблемы человечества – нет-нет, да и проскакивали в фантастических произведениях.

Наив, конечно, прям – как возня дошколят в песочнице!

– Не скрываю, – стало несколько приятно, аж на душе потеплело, – люблю научную фантастику и, в том числе – знаком с вашей, Александр Александрович…

Как известно, перу моего собеседника принадлежит фантастический роман «Красная звезда» – где кроме забавно-тоталитарного коммунизма на Марсе в частности, описан космический корабль – использующий принцип антигравитации и энергию, получаемую из распада радиоактивных элементов.

– …Однако, насчёт «сказочности» – здесь Вы несколько погорячились.

Я предоставил Богданову для ознакомления ту же папочку – что и два года назад Володе Сафарову – с несколько опережающими время данными об развитии вычислительной техники в Германии.

Когда бегло прочитав, он поднял на меня глаза:

– Спасибо! Чего не знал – того не знал. Однако, какое отношение…

Перебиваю:

– Молодой учёный из нашего Ульяновска Сифаров Владимир изобрёл релейно-электронную вычислительную машину – способную принимать, хранить, анализировать, перерабатывать и передавать информацию. Первые опыты ведущиеся на средства и под патронажем «ОПТБ-007», были успешны и дают все основания считать – что «РЭВМ» будет скоро создана…

Здесь, да!

Всё уже изобретено, запатентовано и даже название придумали: «Пифагор-1». Осталось – только разработать серийный образец приемлемой надёжности и запустить его на поток. Год-два и это событие произойдёт.

Выдержав паузу:

– …Я же предлагаю создать общегосударственную сеть таких – связанных друг с другом машин, создав автоматизированную систему управления народным хозяйством. Это позволит стране перешагнуть через второй порог кризиса управления и, совершив большой виток вокруг спирали эволюции – подняться к коммунизму научному!

Вижу загорающиеся неугасимым фанатичным огнём глаза американского «сумасшедшего» профессора из голивудских фантастических видосиков. Подливаю масла в этот «огонь»:

– Предлагаю Вам возглавить работы по созданию советского «Скайнета» – «Государственной информационно-вычислительной сети» (ГИВС).

Тот, облизнув пересохшие вмиг губы, несколько хриплым голосом:

– А почему не Вы… Ээээ… Извините, запамятовал как…?

– Серафим Фёдорович. Почему не я, спрашиваете?

Поднимаю вверх руки, типа – капитулирую и, улыбаясь:

– Увы, я не обладаю задатками настоящего учёного, как Вы! Мне, даже в вашей «тектологии» очень тяжело разобраться – не то, чтобы в этом воистину – глобальном и эпохальном деле.

Тот, прежде хорошенько подумав:

– Хорошо, я согласен. Но, всё же хотел бы видеть Вас, Серафим Фёдорович, в числе соавторов… Ээээ… «Скайнета»!

Видимо, это название и приживётся – если, конечно с «ГИВС» у нас вообще выгорит…

ТЬФУ, ТЬФУ, ТЬФУ!!!

– Я бы не хотел быть у Вас в соавторах, при всём моём уважении, ибо считаю – общественное должно превалировать над личностным.

Дико на меня смотрит, тогда я негромко добавляю:

– Мне, как человеку – имеющему некоторое отношение с соответствующим государственным структурам, не следует афишировать своё имя.

Богданов, слегка расширив очи, так же полушёпотом:

– Тогда понятно.

– Однако, у меня есть по существу вопроса ещё кой-какие мысли, которые… У Вас имеется писчая бумага или мне продолжать вашу скатерть портить?

– Хахаха! Пожалуй, нам лучше пройти в мой кабинет, Серафим Фёдорович. Кстати, не подскажите где Вы взяли такой чудный карандаш?

– С большим удовольствием подскажу, Александр Александрович: купил прошлой весной у какого-то незнакомого торговца на нижегородском рынке.

Ну не могу я писать хроноаборигенскими стальными перьями, макая их в чернильницу…

Не могу!

Засидевшись в кабинете до полуночи, я постепенно «слил» ему всю имеющуюся у меня инфу по «Общегосударственной автоматизированной системе» (ОГАС) академика Виктора Глушкова – автора так и не рождённого советского Интернета, по причине квадратно-гнездового мышления кремлёвских правителей. Очень грамотно и ненавязчиво слил – так, что Богданов всерьёз уверился, что до большинства идеек – он додумался совершенно самостоятельно.

Итак, «ГИВС» или иначе – «Скайнета», будет в конечном итоге состоять из сети главных вычислительных центров (ГВЦ), региональных накопителей информации (РНИ), ведомственных вычислительных центром (ВВЦ), отдельных терминалов на предприятиях и учреждениях – связанных друг с другом широкополосными каналами связи.

Для управления, «ГИВС» предлагается государственный комитет информатики в составе Госплана СССР или даже целый наркомата информатики – тут уж как удастся убедить руководство. В завершённом виде «Скайнет» должен будет состоять из приблизительно пятидесяти «ГВЦ», порядка двухсот «РНИ», нескольких тысяч ведомственных «ВВЦ» и нескольких десятков тысяч терминалов.

Ну, это в очень отдалённом будущем!

А пока предстоит создать сперва в Ульяновске, а затем в Нижегородской губернии – «Локальную информационно-вычислительную сеть» (ЛИВС) и обкатать её на практике – проверив технические решения и подготовив необходимые кадры для сети общегосударственной.

Во всём этом Александр Александрович обещал всемерно помочь – пролоббировать то есть, говоря своим языком. Ибо, дело настолько грандиозное, что своими силами и даже с привлечением всех ресурсов Нижегородской губернии – мне его не потянуть.

Однако, это лишь видимая часть айсберга!

Мне был не так интересен сам Богданов: со «Скайнетом» – как-нибудь и без него разгребли бы, как его связи среди кремлёвских. Поэтому прямо, без всяких экивоков ему сказал, что для реализации наших с ним смелых замыслов, кроме губернской «крыши» – требуется кремлёвская и, «в лоб» спросил:

– Александр Александрович! У Вас есть друзья, к помощи которых можно обратиться для решения некоторых, так сказать – «интересных» вопросов, могущих возникнуть при определённых «пикантных» ситуациях – если можно так выразиться, конечно.

Недолго думая, тот:

– Есть такие… Как им не быть!

Уже попрощавшись, стоя практически за дверьми его квартиры:

– Не могли бы Вы, взять на трёхмесячную стажировку одну очень способную девушку, закончившую курсы секретарей-референтов?

Подмигнув:

– Звать её Лена и она очень симпатишная…

Тот, кадыком туда-сюда:

– Кем она Вам приходится, Серафим Фёдорович?

– Никем, она просто моя немного знакомая землячка из Нижнего Новгорода и стажировка у такого известного человека – могла бы стать первой ступенью в её карьере.

– Три месяца, говорите? Хорошо, пусть приходит.

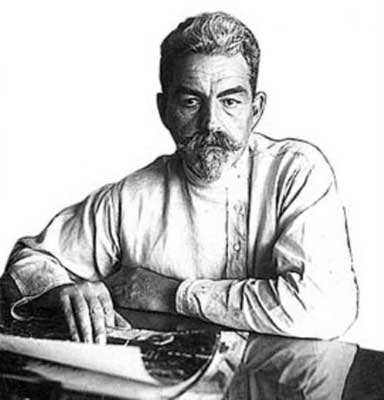

Следующим, в списке «отличников» Александра Краснощёкова, стоял Нарком финансов РСФСР Николай Милютин. Не перепутайте только с бывшим депутатом Государственной Думы Павлом Милюковым. Тот, чистокровная контра – пробу ставить некуда и, в данный момент – где-то в Париже белоэмигрантом чалится.

Как Сокольников и прочая, прочая, прочая – иже с ним большевистская братва, происхождением Николай Александрович – был самого, что ни на есть пролетарского!

Его отец был рыбопромышленником – владевшим в Астрахани рыболовецкой флотилией, а в Петербурге на Невском проспекте – рыбными магазинами. Сам же Николай Александрович был очень хорошо – по рабоче-крестьянски образован и воспитан и, проведя трудное детство в «трущобах городских» – среди таких же голоштанных потомков угнетаемых самодержавием трудящихся, знал и любил живопись, музыку, отлично говорил по-французски и по-немецки.

Биография – самого пламенного, что ни на есть, большевика: член партии с 1907 года и, хотя ни разу не сидел – участник обоих переворотов 17-го года, член первого Петросовета, участник штурма Зимнего дворца, участник Гражданской войны, с 1918 года – член коллегии Наркомата труда РСФСР и член Малого СНК.

С марта 1921 года – заместитель наркома социального обеспечения РСФСР. С декабря 1924 года назначен на свою нынешнюю должность Народного комиссара финансов Российской федерации, сменив тяжело заболевшего Владимирова Мирона Константиновича, «в девичестве» – Лёву Шейнфинкеля.

Последний, больше известен опять же – не пролетарским происхождением и, красной – как икра лососевых биографией, а тем, что скончавшись в марте 1925 года – он был первым замурован прахом в урне в кремлёвской стене, рядом с ленинским Мавзолеем – обновив таким образом некрополь на Красной площади.

Чем интересен этот человек?

Николаю Милютину покровительствовал сам Алексей Рыков – Председатель Совнаркома РСФСР, Председатель Совнаркома СССР, а с января 1926-го года – и Председатель СТО СССР.

Напомню: Рыков в ту пору – «звезда» первой величины на большевистском небосклоне кремлёвских небожителей, официальный глава СССР…

Рисунок 33. Нарком финансов РСФСР, Николай Александрович Милютин.

Ленинская должность!

Но далеко не Вождь, а всего лишь де-факто номинальный глава – которому «коллективный разум» в виде Политбюро ЦК ВКП(б) и шагу не даёт ступить самостоятельно – но тем не менее, обладающий значительным влиянием в государстве.

С Наркомом финансов РСФСР мы были немного знакомы со времён подготовки советского павильона к «Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже» 1925-го года и участия в объявленном конкурсе архитектурного отдела нашего «Особого проектно-технического бюро № 007». На нас тогда впервые обратили внимание «власть предержащие», а я завязал несколько полезных в перспективе знакомств.

Николай Александрович был не просто причастен к подготовке к Выставке в Париже, так сказать – финансово. Будучи многосторонне одарённой личностью, он увлекался архитектурой – будучи приверженцем её «конструктивистского» направления, про которое я уже рассказывал. Милютин был близок к группировке «Объединения современных архитекторов» (ОСА), а с её лидером – Моисеем Яковлевичем Гинсбургом они были закадычными друзьями.

Вот на этот «крючок» я и решил его поймать.

После всех положенных «чайных церемоний» и «светских» бесед с по-русски гостеприимной хозяйкой Анной Васильевной, уединившись с хозяином в кабинете, я первым делом передал ему привет от Краснощёкова. Тот, проявил живейший интерес к личности бывшего главы Дальневосточной Республики и, я наверное с час – отвечал на вопросы относительно того.

Затем, я развернул перед ним генеральный план Ульяновска:

– Вот посмотрите, Николай Александрович, что он придумал – а наши архитекторы реализовали на бумаге!

– Ну-ка, ну-ка… Что-то я не слышал, чтоб Александр Михайлович что-то понимал в архитектуре.

– Времена меняются и, вместе с ними меняемся мы.

– Вот это не в бровь, а в глаз! Порой поражаешься тому, как…

Милютин замолкнув, внимательно рассмотрев чертёж через так идущие ему и без того умному лицу, «стёклышки»:

– «Соцгород», говорите? Интересно, интересно… Несколько необычно, конечно. Главную идею не могли бы объяснить, любезнейший Серафим Фёдорович? Для скорейшего понимания…

– С превеликим удовольствием!

Если б Милютин только знал, что эта «главная идея» – его собственная, изложенная им в книге «Соцгород» в начале «реальных» тридцатых годов – когда он уже был бессилен воплотить её в жизнь…

Чтоб он бы тогда, интересно, сказал?

Впрочем, у него самого был «соавтор»: немецкий архитектор Вальтер Адольф Георг Гропиус – предложивший проект экономичных квартир и принцип «строчной застройки», при которой стандартные корпуса располагаются параллельными рядами. В будущем такой принцип будет широко использоваться в архитектуре всего цивилизованного мира, пока же – особого энтузиазма он ни у кого не вызывал.

Однако, что-то соврать надо!

– Эта концепция является развитием проекта американского архитектора Френка Ллойда Райта под названием «Broadacre City»…

Тот меня перебил:

– Извините, Серафим Фёдорович!

– Да, да…?

– Про Френка Ллойда Райта слышал, а вот про такой его проект… Вы, где про него читали, позвольте спросить?

«Чёрт! Должно быть – нет ещё и в помине никакого «Broadacre City», – от осознания что дал маху, перехватило дух, – лишь в смелых задумках этого Френка-пиндоса, в лучшем случае!».

– Ээээ… Проект «Соцгород» составлял не я, а заключённый Александр Александрович Прасолов по задумке нашего с вами общего знакомца, – наивно-виновато улыбаясь, развожу руками, – как будете в нашем исправительно-трудовом лагере – обязательно поинтересуйтесь, где они читали или слышали про это! А я что-то не удосужился и рассказываю с их слов.

Думал, он ответит по-киношному, в духе персонажа из «Бриллиантовой руки»:

«Нет уж, лучше Вы к нам!».

Тот, уловив едва заметный сарказм – но не поняв в чём он заключается, поправил очки и:

– Впрочем, не так важно – продолжайте, сделайте милость!

Собравшись по новой с мыслями:

– Хм, гкхм… В отличии от проекта этого американца, наш «линейный» город не заканчивается индустриальными центрами – ограничивая собственный рост. Его концепция основана на децентрализации промышленности – распространяющаяся тонкой линией вдоль естественного потока производства (железнодорожные, речные или шоссейные магистрали), от сырьевых поставок – до готовых изделий. Наша архитектура ориентируется на заводы с поточным производством!

Милютин, потерев виски пальцами руки и взглянув поверх очков на меня:

– Вполне в духе времени! Я сам об подобном – нет-нет, да и подумывал.

Кто в данном случае, упрекнёт меня – как других паданцев, что я что-то «украл»? Я подсказываю ему его же идеи – но на пять лет раньше, которые он сможет хотя бы попытаться реализовать.

Продолжаю:

– В отличие от американского проекта, наш позволяет почти неограниченный рост города… Типовые промышленные, социально-культурные и жилые здания – сооружаемые из типовых же элементов… Бла, бла, бла…

Трындеть то, я умею!

В определённый момент, он опять нетерпеливо перебивает:

– Извините… Это у вас завод?

– Это, градообразующее предприятие – «Завод-заводов» из монолитного железобетона.

– …Хотелось бы уточнить?

– Завод, на котором производится оборудование для других заводов. Кроме него, в генплане имеется ещё множество предприятий для обеспечения его деятельности или для обеспечения жизнедеятельности населения Соцгорода.

– Эгэ… Понял!

Мой собеседник, всё более и более входит в раж:

– Извините, а это у вас жилая зона?

– Да! Жилая зона, отделенная от промышленной зоны полосой парка – развивающаяся вместе с ней. Думаю, в идеале было бы – чтоб жители селились непосредственно напротив своих предприятий, избавляясь таким образом от необходимости использования транспорта… Разве что велосипедами!

На данном историческом промежутке обладание личным автотранспортом не приветствовалось, поэтому реакция была вполне прогнозируемая:

– Отличная задумка!

– Другим отличием является отсутствие строительства жилья непрерывной полосой. Напротив, более экономически выгодно будет первоначально строить изолированные центры жилья вдоль главной линии, которые естественно распространяясь – в конечном итоге сольются в непрерывный «жилой пояс».

Полистав альбом чертежей, абстрактно-фигурально выражаясь – буквально «кипятком писцаясь», Милютин испытывающее на меня глядя, спрашивает:

– Вы – сторонник обобществления быта или семейных квартир?

Это он спрашивает: я – за нормальное благоустроенное жильё современного мне типа, или за коммуналки?

С этим шутить нельзя!

Смешно конечно, но по этому поводу – немало голов в тридцатые и до того полетело. Как писатели с художниками, архитекторы – бились на смерть за «место под Солнцем» и, за распределяемые партноменклатурой «ништяки» и их оружием была идеология.

Общепринятая на текущий исторический момент точка зрения: коммунистические люди будут жить в коммуналках и, баста!

Высунись я сейчас с проектом даже самой убогой «хрущёвки» – мне так надают по «шапке», что как Змей Горыныч былинного богатыря – вобьют в землю по самую маковку.

Поэтому, не моргнул глазом, уверенно и безапелляционно вещаю с видом пророка:

– Как лично я, так и весь архитектурный отдел нашего «ОПТБ-007» считает, что старая система квартир – где каждая семья самостоятельно вела свой домашний быт, полностью не соответствует задачам быстрой индустриализации советского государства. Предложенный нами проект жилой зоны «Соцгорода», представляет собой коммунальные дома с минимальными – но комфортабельными жилыми семейными ячейками, а также с полным комплектом социального обслуживания.

Потом, если что – перекроют-перестроют-переделают: эта возможность специально предусмотрена проектом…

Главное – чтоб было, что перестраивать!

Полистав, я открыл атлас с нужным рисунком:

– Извольте сами убедиться, Николай Александрович: это проекты конкретных типов зданий, в частности – два варианта четырёхэтажного жилого блока на тысячу человек, оборудованного столовыми, спортзалами, парикмахерскими, библиотеками и другими коммунальными службами.

…Мы ещё довольно долго с Николаем Александровичем Милютиным подискутировали, конечно, но когда я заявил:

– Я твёрдо уверен, что в проекте «Соцгород» были найдены наиболее эффективные архитектурные решения для социальных и политических задач, поставленных Советской властью.

Нарком финансов РСФСР со мной полностью согласился, наскоро изучив смету:

– Как экономист хочу заявить, что из всех вариантов, в наших условиях вечной нехватки фондов при проводящийся ускоренной индустриализации – ваш наиболее приемлемый.

Наконец, я услышал слова – которые ждал, идя сюда:

– Я буду всячески способствовать, Серафим Фёдорович, рассмотрению и принятию вашего плана развития Ульяновска!

Слегка поправляю:

– Это не мой план, а нашего «ОПТБ-007» под эгидой НКВД. И я уверен, если Вы примите участие в его реализации – ваше имя будет вписано золотыми буквами в ряды его творцов, Николай Александрович.

Визитом к Милютину я собираюсь убить как минимум сразу двух зайцев: кроме ещё одного влиятельного человека в моё кремлёвское лобби – хочу построить за счёт казны инфраструктуру и жилищный посёлок к намечаемому «заводу-заводов», чьё возведение запланировано на лето 1926 года.

Ибо всё вместе, я не потяну.

В конце беседы, уже прощаясь, я спросил:

– Николай Александрович! Вы не могли бы устроить мне встречу с Председателем правления «Нефтесиндиката» Серебровским?

– Ээээ… С Александром Павловичем?

– Совершенно верно, с ним самым. У меня и для него тоже, есть один – довольно интересный «проектик».

Настораживается…

– Не расскажите, часом?

Почему-то, всё пламенные революционеры они же – ленинские гвардейцы, мне показались какими-то настороженными. Может, чуют что?

Прижимаю ладонь к груди:

– Только в том случае – если он одобрит! Боюсь сглазить, понимаете ли… Но речь в нём идёт о том, где взять деньги на наш с вами «Соцгород».

Задумывается, затем мельком на меня заинтересованно взглянув:

– Позвоните мне, Серафим Фёдорович… Скажем, через денёк.

Уже у дверей, задержав руку хозяина в своей, не мигая глядя в глаза:

– Николай Александрович! К Вам небольшая просьба…

– Слушаю Вас?

– Не смогли бы Вы взять к себе на стажировку одного невероятно способного комсомольца из Нижнего Новгорода, закончившего курсы секретарей-референтов?

– «Секретарей-референтов»? Боюсь, это невозможно – у меня достаточно секретарей в аппарате.

– Уверяю Вас, это нечто другое.

Вкратце рассказываю, про новинку и тот явно ангажирован:

– «На стажировку», говорите?

– Да! Всего три месяца на своём «коште».

– Вот, даже как? Хорошо, пусть завтра он обратится в Бюро пропусков при Наркомате… Как его, говорите?

– Его зовут Ермолай…